2007年03月30日

「LE ROUGE」et「LE MEPRIS」

昨晩、自宅でマルサラ酒など飲みながら見るともなくテレヴィを眺めていると、ふと、どこかで見たことのある画面が目に飛び込んできました。それは、黒バックに真っ赤なゴシック系のフォントで「LE ROUGE」という文字が配置されている画面でした。ちょうどこんな感じで。

その見覚えのある画面に私の映画的記憶が反応するかしないかの瞬間、あの重厚で倦怠的でしかしこよなく美しいジョルジュ・ドルリューの名曲「CAMILLE」が聞こえてきました。ジャン=リュック・ゴダールの傑作『軽蔑』において幾度と無く繰り返されたあのバルドー=カミーユのテーマをテレヴィCMで聞くなどとは思いもよらず、椅子からずり落ちてしまうほど驚きました。

どうやらCHANELの新作リップ「ROUGE ALLURE」のCMだったようです。画面には、半裸でベッドに寝そべるブロンドの美女と、その傍らにはリップを手にした恋人らしい男がいる。『軽蔑』冒頭のシークエンスをそのままイタダいたこの画面の、いかにも現代的な艶やかさに妙な違和感を覚えないわけではありませんが、その女性の口から発せられる「私の唇好き?」という言葉に思わず息をのみました。彼女の途方もない美しさは、バルドーとはまた異質でありながら見事というほかありません。

この手のCMに感動したのは、もうかれこれ20年近く前になるかもしれませんが、GIORGIO ARMANIの香水のCMを見た時以来かもしれません。今思い出しても、ほとんど映画みたいなCMでした。youtubeで見られないのが残念。

さて、これをゴダールが見たらいったいどんな思いを抱くのでしょうか。

実はプロデューサーの意向で本編とは別に加えられた、ほとんどサービスショットに過ぎなかったあのシーンが、40数年後にこのような形でフィーチャーされていると知ったら……。

2007年03月29日

『リアル・フィクション』、それは現実か?虚構か?

リアル・フィクション/Touche pas à la femme blanche/2000年/韓国/84分/キム・ギドク

リアル・フィクション/Touche pas à la femme blanche/2000年/韓国/84分/キム・ギドク

映画における現実と虚構、この形而上学的な問題にキム・ギドクがどんな答えを出すのか、この『リアル・フィクション』という映画のラストシーンにそれが込められていたのかどうかは観る人間によって異なってくるでしょうが、驚くべきは、この時すでに、キム・ギドクは『魚と寝る女』を撮りあげていたということです(公開の順番は逆)。同じ年に全くスタイルの異なる映画を撮ったキム・ギドクですが、嘗て彼自身が定義していた3つの分類法、すなわち、クローズアップ映画・フルショット映画・ロングショット映画というカテゴライズのいずれにも、『リアル・フィクション』は属していなかったということもまた興味深い。それはもしかすると、『リアル・フィクション』でのキム・ギドクが、それぞれ別の助監督が監督した12のシークエンスを最終的に纏め上げた“総監督”としての立場だったことと無関係ではないのかもしれません。いずれにせよこの『リアル・フィクション』という映画は、たった3時間20分で撮られた、極めて野心的な意欲作であることに間違いないと思います。

本作に漂う抽象性は、どちらかというと最近の『うつせみ』や『弓』あたりにも通じるものかもしれないと思いました。現実とは何か。虚構とは何か。それらを映画において掴むことが可能か否か。現実であり虚構でもある映画というシステム内で、現実と虚構の境界線があるならそれを暴き立て、場合によっては消滅させること。映画作家である以上避けては通れないとも思われるこの問題意識に、キム・ギドクはデビュー4年目で挑んだのだ、と言う風に私は解釈したいと思います。

35mmカメラとデジタルカメラ合わせて18台のカメラが、本作では使われています。その画質の差に誰しもが気づくでしょうし、その差にこそ監督は、現実“めいたもの”と虚構“めいたもの”を対応させていたのでしょう。本作を観る限り、デジタルカメラを手にした少女に撮られている間のみ、主人公は現実ならざる場所にいるという暗黙の了解があるかのように思えました。それがフィクションだとするなら、35mmカメラで撮られた“現実風景”こそがリアルだということにもなるのでしょう。しかし最終的にキム・ギドクは、『リアル・フィクション』がそのような分りやすい構図に収まてしまうことを避けたようです。全てが音を立てて崩れ落ちてしまうかのようなあのラストシーン、ある意味投げやりで、ある意味深いあのラストシーンを観て、私はそのように思いました。

被写体は撮られた瞬間に虚構と化す、という見方もあれば、リアルとフィクションとを別ものだという見方もあります。そのどちらが正しいとか間違っているなどと言いたいのではありません。ただ私にとって映画とは、その現実の中に虚構があり、またその虚構の中に現実があり、相互が不定形に混ざり合って境界線自体を不断に変形させ、消滅させてもいるような錯覚を与えてくれるものです。その優劣を決めるなど馬鹿馬鹿しい。全てが真実だって全てが作り物だって構わないのですが、そこに私が何を見たのか、それにどう反応したのかが重要なのです。

キム・ギドクは本数を重ねるごとに洗練されてきているという印象がありますが、こういう作品を観てしまうと、やはりそう簡単に安心させてくれそうにもないなとも思うのでした。

【キム・ギドク関連記事】

たとえ錯覚でも、『弓』では奇跡が起こっていると思った

『サマリア』、何事も断罪しない映画

『春夏秋冬そして春』、そして人生は続いていく

『コースト・ガード』、あるいは不定形の世界

『悪い男』、キム・ギドクこそ文化の日に相応しかったと孤独に肯く

『受取人不明』、その美しさは恐ろしくもある

『魚と寝る女』、心無い現実

2007年03月28日

『白人女に手を出すな!』、超現実的西部劇であるがゆえの出鱈目さ

白人女に手を出すな!/Touche pas à la femme blanche/1974年/フランス・イタリア/108分/マルコ・フェレーリ

白人女に手を出すな!/Touche pas à la femme blanche/1974年/フランス・イタリア/108分/マルコ・フェレーリ

映画としての西部劇は『大列車強盗』から始まったと言われていますが、以来アメリカはもとより、“西部”を持たない国でも西部劇は量産されてきました。広大な大地と馬、それにカウボーイハットと拳銃という小道具さえあれば、そこがアメリカでなくても撮れてしまう、それがジャンルとしての西部劇です。

スパゲッティ(マカロニ)ウェスタンなんていう言葉がそれなりに流通し始めてからというもの、ヨーロッパ製の西部劇もとりわけ珍しくはなくなりましたが、イタリーやスペインならともかく、フランスで、しかもパリで撮られた西部劇が存在するということを、私はまったく知りませんでした。ウェスタンとパリ。この相容れない2つの言葉を結びつけて映画を撮ってしまった監督がマルコ・フェレーリだと知っても、俄かには信じられなかったほどです。

マルコ・フェレーリは『最後の晩餐』を撮った翌年の1974年、ある映画を撮りました。それは、『最後の晩餐』の興行的な成功(本作は1973年のカンヌでパルムドールにノミネートされ、結果として国際映画批評家連盟賞を受賞しました)によるものだそうです。自分の望み通りに撮られたというその映画のタイトルは『白人女に手を出すな!』。まぁ『最後の晩餐』にしても、そのある種崇高なタイトルからは想像もつかないほどにグロテスクな内容だったので、『白人女に手を出すな!』と言われたところで、それがいったいどんな内容なのか想像出来なくても無理はないでしょう。しかし、にもかかわらず、本作が70年代のパリを舞台にした西部劇だなんて聞かされてると、やはり驚きを隠せません。サム・ペキンパーが西部劇への挽歌を奏でてしまったのが1969年だとするなら、それから5年も経ったフランス・パリにある更地でリトルビッグホーンの戦いを再現しようとするなど、ほとんど正気とは思えません。マルコ・フェレーリはそれほどまでに西部劇を撮ってみたかったのでしょうか、その点にも興味は尽きませんが、今はそれを知る由もありません。とにかくそんな出鱈目な映画が1974年に撮られ、映画史に刻まれてしまった。この事実は揺るがないのです。

さて、私が鑑賞した時には日本語字幕がなく、しかもフランス語だったので台詞はほとんど理解できませんでした。どうやらタイトルにある“白人女”がカトリーヌ・ドヌーブらしい、ということはわかったと思うのですが。主要なキャストは『最後の晩餐』の時とほとんど変わっていません。ドヌーブに加えて、マルチェロ・マストロヤンニ、フィリップ・ノワレ、ミシェル・ピコリ、ウーゴ・トニャッツィら『最後の晩餐』組、そこにセルジュ・レジアニが彩を添えています。

そもそもこの映画が撮られたのも、パリのレアール地区にあった中央市場がちょうど移転し、パリの中心に更地が出来てしまったことが直接の引き金だったのではないかと推測されます。西部劇を撮るにはまず場所ありき、かと。しかし本作では、そこが“現代のパリ”であることを隠そうとはしません。事実、ラストシーンでカメラは空撮に切り替わり、この大きな更地を含む70年代のパリの現在を画面に映し出すのです。この空撮は映画のラストシーンに真に相応しく素晴らしいショットでした。

そもそもの設定からして超現実的な本作ですが、マルコ・フェレーリ作品常連の俳優達は、嬉々として演じているような気がしました。衣装も芝居も、戦闘シーンすらも等しく仰々しいのに、その仰々しさこそが映画だとでも言わんばかりの悪乗りぶり。ドヌーブに関してはほとんど借りてきた猫のようであまり記憶にはないのですが、飛んできた弓矢が喉を貫通する様をワンショットでみせた彼女の死に様には呆気にとられました。かようなシーンを観てしまうと、いくらセルジュ・レジアニをインディアンに仕立て上げる出鱈目さを前にしても、白い馬に乗りつつも大真面目なミシェル・ピコリを前にしても、やはりこれは映画だと納得せざるを得ません。

どうやら海外版のdvdは発売されている模様。もちろんそれらにも日本語字幕はありませんが、映画好き同士が集まってわいわい観るにはもってこいの映画ではないでしょうか。私も本作を一人きりで観たことを若干悔やんだ次第です。

2007年03月26日

ディレッタントかファシストか

世間では今、様々なニュースが飛び交っています。

この週末だけでも、都知事選関連や女子フィギュアスケート、ペルー戦もありましたし、大きな地震もありました。しかし私はと言うと、持病の扁桃腺炎に襲われまして、2日ほど耐え難い喉の痛みと格闘しており、よせばいいのにそんな状況でフットサルに行ってしまったりしたので、体調は最悪中の最悪という状態でした。世の様々なニュースも、自分の体がそんな状態ですと左耳から右耳に抜けていくよう、今朝になってやっと、ネットやワイドショーで世間並の情報を得るに至ったといった感じです。

そんな中でも目を引くのは都知事選のニュースですが、普段であれば特に気にも留めないのに、今回ばかりはなかなか面白い立候補者が2人ほど含まれていたことが、私の目を引くことになったのです。

キーワードは“ディレッタント”と“ファシスト”。彼らがどこまで本気なのかは知る由もありませんし、大して興味もないのですが、日常的なテレヴィのニュースではあまりお目にかかることのないこの2つの言葉のインパクトは強い。

とくに、ディレッタントという言葉など、学生時代より澁澤や種村に触れてきた私としては、妙に気になってしまったほどで、ついつい、彼の経歴をネットで調べてみたりも。しかし、ディレッタントとは自称する言葉なのか否か。私と1歳しか違わない彼の名前はしかし、あまり世間に流通することなく終る気がしてなりません。せめて私くらいは投票してあげようかと思いもしましたが、考えてみれば私は都民ではなかったのでした。都内に住んでもう10年になろうとしているのに……。

ちなみにファシストさんの政見放送も観ました。彼のパフォーマンスは、鳥肌実氏のそれを観ることに比べると、より少なく笑えたということになりましょうが、ある種戯画的なアナーキーさはわかりやすく、数回繰り返された、“詳しくはポスターを見ろ”という文句に見られるメディアミックス的な手法も昨今の流行と言えば流行なので、まぁ良くも悪くもテレヴィ的ということですかね。

さて、そんな中でもやはり映画だけは観ていて、昨日の日曜も含めると、先週は6本の映画を観ました。

その半分がユーロスペースで、さらに、同じ俳優の主演作もあったり、同じ監督の作品を観たり、2人の映画仲間と劇場で出くわしたり、まぁいろいろありましたが、非常に充実していました。

最近なかなか作品評をかけていないので、それぞれ短くなりますが、今月みた作品についてはこれから随時更新していきたいと思います。

2007年03月19日

本当は『世界最速のインディアン』も観るつもりでしたが…

やっぱり週末に3本くらい観ると概ね満足するなぁ、と。しかもそこにつまらない映画が含まれていなければ尚更、というわけで、先週は多くの人が観ているだろう『ドリームガールズ』と、映画好きには評判のいい『松ヶ根乱射事件』と、ほとんど観ている人がいなさそうな『許されざるもの』の3本を。

すでにオスカーの影響も薄れ始めた土曜日初回の『ドリームガールズ』ですが、それでも70人くらいは入っていたので、結果的にはこの3本のうち最も客が入っていた映画だったわけですが、本作は私が想像していた以上にミュージカル映画でした。よって、感動する部分があるとすれば、やはり歌をうたうシーンということになるのでしょうが、本作には、リハーサルから本番の舞台へワンシーンで繋いでいくという場面が数箇所あったように記憶しています。その自然で劇的な繋ぎは悪くなかったです。例えば、ジェイミー・フォックスが中古車ディーラーをやめるくだりや、“ドリーメッツ”から“ドリームガールズ”として生まれ変わって徐々にブレイクしていく過程にみられるテンポのいい編集があるのに、全体的に若干の長さを感じさせてしまうのは、やはり本作の中心が歌そのものにあるからなんでしょう。とはいえ、ジェニファー・ハドソンの体格から発せられる強烈な歌声は印象的で、彼女は愚か、ビヨンセ・ノウルズすら一度も聞いたことがない私にとっては退屈というほどではなかったのですが。まぁこの手のサクセスストーリーは、どれほどパターン化されていたとしてもそれなりには楽しめるわけで、流石に声高にその出来栄えを喧伝するきにはなれませんが、観ないよりは観た方がいいに決まっています。

『松ヶ根乱射事件』がかなり面白かったのは言うまでもなく、特にラストシーンの脱力感は、こちらが“乱射事件”に求めていた期待(というか予測)を裏切ってはいなかったし、登場人物の演出や相変わらずのキャスティングの妙(川越美和!)など、素晴らしいとすら思いました。全編に漂うあの微妙なエロティシズムなどもろ私好みで、こんなに“いやらしい”日本映画を今年はもう観ることがないでしょう。

本作を観て、山下監督はやっぱり天才なのか?ということを考えてしまったとしても、それは何ら大げさな思考ではありません。私はまだ観ていない作品もあるのですが、それは非常にまずいことだと、あらためて自覚いたしました。

ほとんど無名だった大学生ユン・ジョンビンが卒業制作として撮った『許されざるもの』は、その邦題がいやおう無く想起させるイーストウッドの『許されざる者』とは何ら関係はないと思いますが、題材として、キム・ギドクの『コースト・ガード』が思い出されたとだけ書いておきます。この2本の韓国映画に共通している感情、それは“怒り”だったのだろうということも。なお、監督は本作で俳優としても好演しています。彼が自殺するシーンの声は、ある意味首吊り自殺シーンを更新したかもしれません。

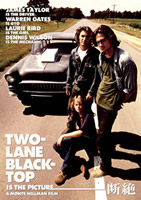

『断絶』dvd化を、オフィスのゴミ箱に捨てられたチラシで知る

今から12年前になりますが、1995年9月にシネヴィヴァン六本木でレイトショー上映された『断絶』という映画を観た時の不思議な感覚、とても言葉では言い表せそうにないけれど、その興奮だけは誰かに伝えたいという思いを、12年後の今、再び思い出そうとしています。どれほどの形容詞を連ねようともかまいませんが、ひとまず70年代アメリカ映画の傑作中の傑作と言うほかないモンテ・ヘルマン『断絶』の悲願のdvd化を誰も居ない会社のオフィスで知るなんて、いかにもこの神話的な映画に相応しく感動的ではありませんか!

映画好きにとって、これを買わないという選択肢はこの世の中に存在するでしょうか。

いや、百歩譲って購入にまで至らなくても、せめてこの傑作を観ていなければ、どれほど饒舌に言葉を費やそうとも、アメリカ映画を語ったことにはならないでしょう。

発売は2007年4月11日。今回はこれまでも「AMERICAN FILMS 60s-70s」と題したdvdシリーズを果敢に発売し続けてきたKING RECORDSに敬意を表して、宣伝に徹したいと思います。

--------------------------------

『断絶』

『断絶』

発売日:2007年4月11日

原題:TWO-LANE BLACKTOP

初公開:1971年/アメリカ映画

出演:ジェームズ・テイラー、ウォーレン・オーツ、ローリー・バード、デニス・ウィルソン

本編102分+映像特典/片面2層/カラー/16:9LBスコープサイズ

音声:1.オリジナル英語(STEREO) 2.オリジナル英語(爆音5.1ch) 3.日本語(MONO) 4.音声解説英語(STEREO)

字幕:1.日本語 2.吹替用補助日本語 3.音声解説用日本語

【SPECIAL FEATURES】

★オリジナル予告編

★モンテ・ヘルマン監督&ゲイリー・カーツ(共同プロデューサー)による音声解説

★爆音5.1ch音声

★テレビ放送版日本語吹替音声

『断絶』コレクターズ・エディション(初回完全限定生産)

発売日:2007年4月11日

★専用デザインジャケット、しかも通常版デザインも含めたリバーシブル仕様!

★宣材物の縮刷復刻版封入!

★『断絶』に関するすべてを網羅! 後方満載の永久保存版仕様。84ページ・オリジナルブックレット!

・ジム・オルークによるモンテ・へルマン監督最新インタビュー

・1970年米国ローリングストーン誌に掲載された『断絶』撮影同行記

・1971年米国エスクァイア誌に掲載された脚本

・1995年ジェームズ・テイラー来日時インタビュー

・2006年仏国カイエ・デュ・シネマ誌に掲載された、“いま『断絶』を観る意味”

・大久保賢一氏による、モンテ・ヘルマン、ウォーレン・オーツ、サム・ペキンパー、ピーター・フォンダなどが移り住んだ、米国モンタナ州パラダイス・バレー解説

・hotwire石橋秀樹氏による詳細なクルマ解説

・『断絶』A to Z

・青山真治氏による解説 他

(kingRecords e-shopより転載)

明日は見捨てた!「イージー★ライダー」「バニシング・ポイント」の道に新たな閃光が走る!

1960年代後半-1970年代にかけて、ハリウッドメジャーの大作映画に対抗し、ハリウッドの反逆児たちが低予算で作り上げた自由で過激な反体制アメリカ映画=アメリカン・ニューシネマ。「俺たちに明日はない」「イージー★ライダー」「明日に向って撃て!」「ゴッドファーザー」など数々のエポックメイキングな作品が存在する中、ひときわ異彩 を放つのがモンテ・ヘルマン監督作「断絶」である。1969年の「イージー★ライダー」の大ヒット以降、従来の大作映画の不振により苦境に立たされていたメジャースタジオは若者向けの企画に触手を伸ばすようになる。その状況下、ユニバーサル映画内で斬新な企画を手掛けていたプロデューサー、ネッド・タネンが仕掛けたのがピーター・フォンダの「さすらいのカウボーイ」であり、デニス・ホッパーの「ラストムービー」であり、そしてモンテ・ヘルマンの「断絶」である。人気ロックミュージシャンを起用し、若者が大陸横断レースを繰り広げるという内容、エスクァイア誌大絶賛のもと表紙を飾るなど、それらユニバーサル作品の中でも最も"売れる"要素を持つ作品として大きな期待を背負い、若者市場へ参入する切り札としてその年のどのユニバーサル作品よりも多くの劇場ブッキングが予定されていた。しかし当時のユニバーサルの重役であったルー・ワッサーマンは、これらの新しい勢力の台頭を極端に嫌っており、すべての企画を抹殺しようとしていた。そして完成試写 を観たワッサーマンは凄まじい嫌悪感を示し、結果的にスタジオ側の協力を得られなくなってしまった。実際完成した作品は、もともと持ち合わせていた商業的要素をあえて無視するかのようにエンタテインメント性を完璧に拒否した、脱力感あふれる淡々としたものだった。そして案の定、興行的に大惨敗を喫し、以後呪われた映画としての烙印を押されてしまうのである。ある者は言った『「イージー★ライダー」で勝ち得た自由は、「断絶」によって失われた。「断絶」は70年代の始まりであり、終わりでもある。』。

--------------------------------

ともあれ、久々に胸躍るニュースでした。

このチラシを貰って来てわけもわからずに捨ててしまった同僚に感謝。

2007年03月15日

『ワイルド・アニマル』を観て、キム・ギドクの旧作をコンプリートする

昨日も先週に引き続き日本未公開のキム・ギドク作品である『ワイルド・アニマル』(1997年)をレイトで鑑賞。最初に紹介された時は『野生動物保護区域』という邦題でしたが、現在では英語タイトルのほうを採用しているようです。

まずは気になっているかたもおられるかと思いますので、前回の日記(ドキっとする体験)の“その後”から。ユーロスペースのロビーに早めに到着した私は、先日ほんの少しだけお話した女性を探してみました。しかしながら、彼女が昨日来るという確証などどこにもなく、それにもまして、彼女の顔の印象が実はその時彼女がしていたマスクに集約されてしまっていたことに気づき、探そうにも探せない状況でした。一応マスクをしている女性もいたのですがどう見ても別人で、結局は会うことが(気づくことが)出来ず、ロビーの端のほうで途方に暮れていると、彼女の代わりに、というわけではないのですが、まさにその日に日本映画学校を卒業したばかりの[R]君を発見、彼の卒業制作に関してあれやこれやとお話出来たので、それはそれでよかったな、と。仄かなロマンス期待していた方、すみませんがそれはなさそうです。記憶は刻一刻と薄れていくものですから…。

さて、キム・ギドク監督第2作目となる『ワイルド・アニマル』は、様々な意味で貴重な作品です。

それが傑作だとか言いたいのではなく、まだ現在のように洗練されたスタイルを確立していないキム・ギドクの映画に対する試みというか、言い方を変えれば迷いのようなものが随所に見られ、彼の歴史を振り返るに当たって、どうしても外せない作品になっているような気がしたからです。

ほとんど『鰐』の変奏ではなかろうかという風に思わせつつ、一方でこんなギドクはあまりに現在のイメージとはかけ離れているとも思わせるし、かと思えば、まさにギドク的だとしか言い様のないイマジネーション溢れるショット(ある種“絵画的な”、あくまでビジュアル先行とも言える様なショット)もあって楽しませてくれます。作中のほとんどの構図や編集に関しては、いい意味でセオリー通りというか、悪く言うならそこに作家的な刻印など微塵も認められないほどに凡庸だったと言うことも出来るのでしょうし、脚本や美術に漂うオリジナリティやここぞという場面のキメのショットなどは、ギドクを見続けてきた私を安心させてくれたとも言えます。

いわば、キム・ギドクの映画だとは思いがたいにもかかわらず、紛れも無くキム・ギドクの映画だと断言することも出来る、『ワイルド・アニマル』はそのような映画です。ちなみにこの意見は、鑑賞後に飲みながら話した[R]君が開口一番呟いた意見ともほとんど一言一句同じもので、彼もこれまで多くのギドク作品を観てきているからこそ、あるいはそのように思ったのかもしれません。

これまで公開されているギドク作品を一直線に並べてみた場合、やはり幾度かの作風の変化が認められそうですが、しかし、初期の頃から変わっていない部分(とりわけ、舞台や美術的側面)もはっきり見えてきた気がしました。『ワイルド・アニマル』においても、映画などほとんど見ていなかったわりにどこかで観た様なショットを紛れ込ませたり、あのドニ・ラヴァンやリシャール・ボーランジェをさらっと脇役に使ってみせるあたり、やや理解不能というか、それが天然なのか戦略なのか判断しづらい点もありますが、これまでキム・ギドク作品を観て、『ワイルド・アニマル』ほど鑑賞後の私を饒舌にさせた作品もまたないわけで、そういった意味で、まだまだ不可解な男だということは間違いなさそうです。

だからでしょうか、帰宅後、久々に『キム・ギドクの世界 〜野生もしくは贖罪の山羊〜』を少し読み直してみると初めて読んだときよりも一層興味深い。キム・ギドク的世界を理解するには、ひとまず全部の作品を観た上で本書を読むのがいいかもしれません。

なお、『鰐』の公開が正式に決まったらしいです。また、今週金曜日で終ってしまうレトロスペクティブを見逃した方にも朗報。GWに今回上映された作品が再度かかりますので、特に未公開作品に関してはお見逃しなきよう。詳しくはユーロスペースに張ってあるポスターをチェックしてください。

2007年03月12日

映画は人生の教科書だと真面目に言い切ってしまおう

先週末は劇場で2本、ヴィデオで1本の映画を鑑賞。本来であれば、土日で4本は観たかったところですが、なかなか思うに任せられません。桜が咲いてしまうと、映画よりも花見を優先させてしまいそうなので、今週はやや意識的に本数をこなしていきたいと思います。

土曜に観た『マリーアントワネット』は、すでに公開からかなり時間が経っているせいか客入りはそれほどでもありませんでした。本作の評価は非常に微妙なところで、ソフィア・コッポラは流石に上手いなと思わせる箇所もあるにはあったものの、題材に興味がもてなかったという部分が、全体としての評価を微妙なものにしてしまったようです。ただし、これまでその“顔”に限ってはどうも好きになれなかったキルスティン・ダンストが本作ではなかなかキュートで、やはりなかなかの女優だと思われたことが収穫ではありました。

夜は自宅で何度目かの『ラルジャン』を鑑賞。先日オークションで購入したまま忘れていたのですが、あらためて観直してみても、本作に漂う崇高なまでの残酷さと美しさはまったく色あせることがなく、1本の映画を、ほとんど極限まで削ぎ落とした時に不意に画面にたち現れてしまうもの、その不吉さと背中合わせともいえる何かが映画の核に違いない、などと思い至った次第。こんな映画はブレッソン以外には撮れないのでしょうし、彼の映画を自作の参考にしたというチャン・リュルですらも、『ラルジャン』に比すればまだまだだと思うほかありません。

ここに一切の心理など描かれてはおらず、あるのはただ行為のみという事実には、何回観ても同じ驚きと衝撃が備わっています。80歳を超えてこんな作品を撮りあげてしまうブレッソンとはいったい何者なのか、その疑問はこの後何十年かけても解明されることはないのでしょう。

日付がかわって昨日の日曜日は、非常に楽しみにしていた作品の一つ『孔雀 我が家の風景』をQ-AXシネマにて。やはりと言うべきか、悲しい程の客入りでしたが、映画自体は非常にすばらしく、どれほどの素晴らしさかというと、まるで『輝ける青春』のように素晴らしいと言い切ってしまえるか、と。つまり、142分では短すぎる映画だということです。

チャン・チンチューの繊細かつ芯のある演技だけでも観る価値はありますが、映画ほど世界を見せてくれる芸術はないと信じている私のような方には、この機会を逃すと後悔の念に苛まれることになるので、是非その目である一つの家族の歴史を観ていただきたいと思います。

なお、半券チケットを取っておくと、ダグラス・サーク好きには来月あたりいいことがあります。

2007年03月09日

ドキっとする体験

映画館に通い始めてかれこれ20数年経ちますが、私自身、これまで何度もそうしたかったのに一度も出来なかったことを、初めて“受動的に”体験しましたので、ちょっと書いておきます。

2日前の夜、ユーロスペースにて『リアル・フィクション』を鑑賞した時のことです。

90分前にチケットをとっても40番台という、通常のレイトショーでは考えられない程客が入っていまして、結局は満席だったと思います。私は普段、最後列の通路側を陣取るのが常ですが、流石に40番台では気に入りの席を確保できず、仕方なく、最後列の1列前の席に落ち着き、コートを脱いでいると、ちょうど私が座りたかった席に、ある女性が座っていました。もちろん、それ自体は何ら珍しいことではなく、キム・ギドクのレイトショーに女性が1人で来てもいっこうにかまわないのですが、一瞬その女性と目が合ったような気がして、私はまったく見ず知らずの女性だったにもかかわらず、何故かその女性がふと笑みを漏らしたような錯覚に陥ったのです。そういうことはあまりないのですが、それも私の勘違いなのかもしれず、特に気に留めることもないまま映画は始まりました。

『リアル・フィクション』はなかなか面白い映画で、ラストがあのカルト映画の怪作とも言うべきアレハンドロ・ホドロフスキーの『ホーリー・マウンテン』とほとんど同じだったことに驚きを隠せず、劇場を出た後もいささか興奮状態のまま帰途についたのです。

さて、ドキっとしたのはこの後です。

数分歩いて、自宅近くの交差点に差し掛かった時、いきなりある女性に呼び止められました。というより、彼女はこちらの顔をまじまじと見つめ、「あぁ!」などと若干驚いた様子ですらあり、その女性にまったく見覚えのない私は、いくら最近「脳トレ」で若返りだした脳にも、大きな疑問符が5つ程浮かんでは消えていたと思います。

私の脳内⇒“…逆ナンか!? こんなところで!? うーむ……?????”(0.5秒)

すると彼女は、このように話を切り出してきたのです。

「さっきユーロで前の席にいましたよね? いや、同じ劇場に居た人と帰り道も一緒だったんでちょっと気になって思わず声を掛けてしまいました…」

瞬間、先ほどの微かな微笑み(のようなもの)が思い出され、こちらも思わず「」あーーーー!」と叫んでしまいました。深夜11時をまわった人気のない舗道で、これはいかにも珍妙な光景ではないでしょうか。

私は、ただ劇場で前に座っていただけの見ず知らずの男に路上で話しかけてくるという行為が俄かには信じられず、「あの…でも初めて会いますよね?」とまるで念を押すように尋ねてしまったのですが、後から考えれば、それはいかにも野暮な質問だったなと思います。その質問は、あまりにロマンを欠いている、そう思うのです。

彼女が足早に去っていった後、私はあらためて彼女の勇気を賞賛したい気持ちでいっぱいでした。これまで私も、何度と無く、劇場にいる見ず知らずの女性に声を掛けたらどうなるだろう、などという妄想を抱いては、どうせ不気味がられるだけだろうという結論に至り、決して実行せずにきたのです。友人に同意を求めると、やはり彼も、「それはかなりドキドキするけど、やっぱり出来ないよなぁ…」と漏らすばかりで、やはり彼にとっても、それは妄想の域を出なかったのでしょう。

それを彼女は、どれほどの勢いに任せたのかは分りませんが、やってのけてしまった。私にとって、この行為はいくら賞賛しても足りないくらい、勇気ある行為だったと今は思います。そしてそこには、ある種のロマンが漂っていたのだ、と。

恐らく彼女は、来週の『ワイルド・アニマル』にも来るでしょう。

劇場でもし見かけたら、今度は私のほうから話しかけるぞと心に決めています。

しかし、私は本当に彼女の顔を覚えているのでしょうか……。

2007年03月06日

「日本映画学校 第19回卒業制作上映会」に参加

また仕事が忙しくなってきて、いくつかのレビューが滞っているばかりか、平日のレイトに行くことすら危うい状況です。それでもなんとしてもキム・ギドクだけには行かねばならないので、今日は頑張って明日絶対に『リアル・フィクション』に行くとします。

ギドクと言えば、先日デビュー作の『鰐』を自宅で鑑賞しましたが、やはり随分と荒削りな印象です。まだ全て観ていないので内容に関してどうこう言えませんが、カット数が今と比べて多いんじゃないかという印象。まぁ何にせよ、劇場で観られないのが残念です。

さて、先週は劇場にて3本鑑賞。

土曜日は「日本映画学校 第19回卒業制作上映会」に参加。目当ては朋友・[R]君が監督した『ゆいもの』(VTR 45分)というドキュメンタリーでした。友人の作品を観るという機会はほとんどないのですが、まだ若い彼の、映画に対する“飢餓感”みたいなものは非常に貴重で、それはある種尊敬に値するとすら思うので、そんな彼の撮った作品であれば、友人として観る義務があると思った次第。

作品については、今度彼に会ったときにでもゆっくりお話したいと思いますが、鑑賞後に即座に思い出されたのは『鉄西区』の第3部でした。そういえば、ポレポレ東中野で『鉄西区』が再上映された時、「スタッフにも絶対観にいくように言っておきました」などと私に報告してくれましたが、別に『ゆいもの』が『鉄西区』のどこかをイタダいていたとかそういった低次元の話ではなく、そんなシーンはどこを探しても見当たらなかったわけですが、作品から発せられる“匂い”というものがあるとして、それが『鉄西区』を観て感動した時のそれに似ていたんじゃないかと思ったのです。彼が敬愛するレオス・カラックスやロベール・ブレッソン、もちろんそれらとも異なる『ゆいもの』ですが、浴びるように映画を観てきた彼だからこそ撮れたであろうショットというものが間違いなくあったはずで、私はそこに注目し、結果的に満足しました。まぁこの続き(といっても大してありませんが)は飲んだ時にでも。[R]君、お疲れ様、そして卒業おめでとう。

実はもう1本卒制を観ました。『キャラメルドロップ』(16mm 40分)というドラマで、監督は女性でした。ほとんどの登場人物の演出が演劇的な領域に収まっていたように思えました。フィクションならではの“嘘っぽさ”(特に人物の年齢とメイクの関係性など)をもっと見せてほしかったということと、ラストで主人公の女性が幼馴染の元に走り寄るロングショットに気恥ずかしさを隠し切れなかったことを除けば、壊滅的な出来栄えということも決してなかったと思います。同性には同性の心理が理解できるという認識が一般的なのかもしれませんが、そういう心理も映画になった途端に嘘っぽくなったり、絵空事めいたりしてしまうもので、それはほとんど避けられないことなのかもしれません。つまり人間の心理などは誰にも理解出来ないとも言えるのでしょうし、だったら曖昧な演出は映画にとっては命取りになるのかもしれません。そんな感じで、映画における演出というものについて少なからず考えさせてくれたという意味で、興味深い作品ではありました。

結果的に12本中2本しか観られず、全部観ておくんだったと悔やまれもしたので、今後もこういった機会には積極的に参加していこうと思います。

ところで、マルコ・フェレーリと言えば誰でも思い出す作品は『最後の晩餐』かと思いますが、この怪作を撮った翌年、ほとんど同じキャストで、さらにカトリーヌ・ドヌーヴまでも動員して撮ったこれまた怪作と言うほかない作品があって、日曜日はそれを日仏学院で観ました。

『白人女に手を出すな』という妙な題名を持つこの映画の存在を私は知らず、今回の特集上映で初めて目にしたくらいですが、例によって日本語字幕なしだったにもかかわらずこの面白さは特筆すべきもので、その面白さを一言で言うなら、あまりにも出鱈目であるがゆえに痛快、ということになるか、と。

今は時間が無いので、詳しくは後日書きます。仮に『最後の晩餐』が好きでこの作品を見逃したかたがいるとするなら、それはもう深く後悔していただくしかないとだけ言っておきます。

2007年03月01日

弥生の初めにどうでもいいことを書きなぐる

むしろゲーマー?と聞かれてしまえば、そうかも…と呟くしかない程、現在DSにはまっている私ですが、おかげで、通勤中の読書量が激減してしまい、読むべき本はたまっていく一方です。確かに私は、人生のしかるべき時期を、へっぽこゲーマーとして過ごしてきたし、今後もそうであろうことは否定しませんが、流石に最近はドラクエ系とウイイレ以外のゲームにはまった記憶がないし、このDSだって次のドラクエを見越しての購入なので、あくまで一過性のものだと思います。3週間もすれば飽きてしまうでしょう。ただ、DSが本当に興味深いのはむしろゲーム以外の用途にあるとも思っていて、それほど得手ではないにせよ、料理好きである私としては、やはり「DS献立全集」とか「しゃべる!DSお料理ナビ」は買うつもりですし、まぁこれは1人の大人として「漢検DS」あたりも欲しいなと思っていますが、もっと有益な用途の一例としては、例えば先日も「スーパー・エッシャー展」で利用したのですが、規模の大きい美術展等には必ずあるサービスである鑑賞ガイド、あれにDSが使われていたことで、こういった利用方法が今後はもっと開発されていくだろうと思うと、より一層、PSPの儚さというか哀れさが際立ってきます。

まぁひとまずはドラクエの新作を待ちつつ、ゲーム以外でDSを利用していきたいな、と。

そういえば、最近の私は寝る前に「もっと脳を鍛える大人のDSトレーニング」をやることにしているのですが、始めた当初は脳年齢が26歳だったのに、昨日酒を飲みながらやってみたら、44歳になっていました。やはりアルコールは頭の回転を渋らせ、使うべき脳の機能も使えない状態になるということでしょうか。今現在44歳の人が酒を飲んだ場合も同様か、あるいはそれ以上の機能低下ぶりでしょうが、その辺は推して知るべしとしても、ここ数年飲んだ上で記憶がすっぽりと抜け落ちる確率が急上昇している気がしていますし、自分が飲みながら楽しく話している時でも、飲んでいない人間から見たら、目の前にいるのはただのオヤジなのかもしれないなぁ、とあらためて自覚。まさかそのような負の自覚をDSによって齎されるとは…。今後はちょっとだけ気をつけたいところです。あくまでちょっとだけですが。

もう一つ、これはまったくDSとは関係ないお話ですが、どうしても書かずにはいられなかったもので。

私が通っているジムには、非常に変わった、というより、ほとんど奇行と言ってもよいある行動をとる男性が約1名いるということに最近気づいた次第なのですが、今朝もいつものようにジムで体を動かし、シャワーを浴びてドライヤーをかけていると、その男性は“いつもの”席に座って、髪をセットし始めたのです。まずはムースで念入りに分け目を整えたり、サイドのふくらみを押さえたりするのですが、その傍らにはやはりあの小道具がありました。その小道具の使い方は、言ってみればスラップスティックなギャグにでも使われそうなくらい、場違いと言えば場違い、不適当と言えば不適当だと私は思うのですが、彼は毎回、それが当然だと言わんがごとく、鏡に向かっておもむろにそれを装着するのです。

さて、それはいったい何かと言うと、水中メガネです。ゴーグル、とも言います。水中でこそ、その進化を発揮するというアレです。

では何故彼は水中ではなく、更衣室の洗面台でそれを身につけねばならないのでしょうか。平和極まりない更衣室内で、何かから目を守る必要があるとでも言いたいのでしょうか。

そうなんです。彼にはその必要性があったのです。何故なら彼は、すでにセットされたヘアスタイルをより堅牢なそれへと変えるべく、大量のヘアスプレーを自らの頭髪、というよりもむしろ、顔を含む頭部全体に吹きかけねばならないから。顔の中で目だけは死守したいという人間の本能が、彼をしてそのような奇行に走らせたのだと言うべきでしょうか。しかしなんという強固な意志!なんという美への執着!!

ただし、そのあまりの大量噴霧ぶりは、半径1m以内にいる人間にとっては迷惑千万であるのも事実。今まさにシャワーからあがったばかりの体に、「ケープ」を吹きかけられる不条理…。出来れば近寄りたくはないです。

最後に、Youtubeのおかげで、アカデミー賞のハイライトシーンを目にすることが出来ましたが、中でも監督賞がスコセッシに手渡されるシーンには、その映画の出来栄えを快く忘れ、感動させる何かがあったように思います。ここでは大勢に反し、あえて「ブラボー!」と叫んでおくとしましょう。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]