2005年06月27日

OKUZAKI死す

そういえば、先の記事で書き忘れてしまったのですが、“あの”奥崎謙三氏が亡くなりました。享年85歳。

そういえば、先の記事で書き忘れてしまったのですが、“あの”奥崎謙三氏が亡くなりました。享年85歳。

よくも悪くも、彼には楽しませてもらいました。多分に漏れず、初めて『ゆきゆきて、神軍』を初めて観たときには確かに衝撃を受け、それは監督の原一男に対してだったのか、あるいは、画面の中で“理不尽”を体言している奥崎氏に対してだったのかは忘れましたが、あのドキュメンタリーはただ面白かった。

それに比べると、『神様の愛い奴』の出来はどうしてか腹に据えかねるものがあり、確かに奥崎氏が演じる本人の行動や言説には失笑を禁じえず、ところどころで笑った記憶はあるものの、映画そのものとして観た場合、監督と奥崎氏の“距離”にどうしても納得出来ないものがあり、その意味では、ドキュメンタリー映画というものについて、再考させてくれた作品ではあるのですが、もう2度と観るまいと心に誓ったのもまた事実なのです。

というわけで、近く、『ゆきゆきて、神軍』を再見し、個人的な追悼に変えたいと思います。

「鏡」やら「犬」やら「鮫」やらを...

ENLIGHTENMENTの「LIE OF MIRROR」を観てきました。土曜日が最終日だった模様。

初めて訪れたヒロミヨシイギャラリーの1Fには、点数にして10数点しかないにもかかわらず、それぞれが、言っていれば“ダークな輝き”を放ち、ひっそりと静まり返ったギャラリー内が現実ならざる異世界のようにも感じられました。

彼らの作品は、近づいて観たときと、離れて観たときの印象がまるで異なります。“断片が統合し生成する美”、今回のENLIGHTENMENTの作品たちは、過去の彼らの作品同様、そのような印象を齎しますが、だとすれば、さしあたり問題となるのはその題材です。「鏡の嘘」と題された諸作品は、薔薇の花だったり、仮面だったり、支那風の鳥篭だったり、そして、ヨーロッパ調のアンティーク鏡だったりするのですが、そのどれもが黒を背景としながら、不気味なほど細かく描き込まれた光と影のグラデーションは確かに観るものの視線を欺いているというほかない感覚。鏡とは、それを覗いている人間をそのまま映しこむように見えて、その実、我々がが住まう世界とは違う異世界への入り口なのかもしれません。映画においても、嘗てはジャン・コクトーが異界への入り口としての鏡を描き、最近ではウォン・カーウァイがやはり非=現実としての鏡を上手く使用していることからもわかるとおり、その向こうに映っているものは、そもそも“真実”とはかけ離れた何かなのかもしれません。

ENLIGHTENMENTが描く鏡は、予めブルーやグレー、紫などから成るグラデーションで塗りこまれ、それを覗き込む人間を一切映し出しません。鏡として我々が認識するそれは、鏡でもなんでもないただの平面としてそこにある。興味深いのは、その一枚の絵の外側にあるガラスだかアクリルだか、とにかくその絵を護る表層には、やはり観るものが映りこんでいるということ、(描かれた)鏡には映らず、その外側のガラスには確かに観ている自分がいる。なるほど、“鏡の嘘”とは適切な表現だなと関心した次第。

その後、カウンターにいた女性に薦められて、同ギャラリー5Fにて個展を開いている遠藤雪代氏の諸作品も鑑賞。こちらもまた涼しげな色使いが印象的でした。

映画のほうは『ダニー・ザ・ドッグ』やら『オープン・ウォーター』やら、ヴィデオでは3度目か4度目になる『ファニーゲーム』やら何度観たかわからない『カルネ』やらを。SHIBUYA TSUTAYAが半額セールだったので、先日劇場で見逃した『デカローグ』を7話〜10話までレンタルしたりも。

新作2作について簡単に述べます。

前者はリュック・ベッソン&ルイ・レテリエのコンビになりますが、実は『トランス・ポーター』にそれほどのれなかったという過去があり、映画全体というよりも、ユエン・ウーピンによるアクションシーンと、モーガン・フリーマンの“老人ぶり”に期待していました。ジェット・リーのアクションはこれまでのものとは若干違っていて、その凶暴性が際立ったものに。流麗であることよりも、反射的な力強さを強調した本作のアクションに関してはなかなか楽しめました。『マッハ!!!!!!!!』を想起させるシーンもありましたが、それもまた悪くはなかったです。モーガン・フリーマンに関しては、まぁ特に言うこともなく、いい俳優だなと改めて思った、と。

後者に関しては、いささかも震撼することがなかったというのが正直なところ。ただし、この手の映画を撮るにあたって、観客が観たいと思うようなある決定的な部分をあえて回避し、それを“ドキュメンタリー的”と呼ぶならそう呼んでもいいのですが、そういったアプローチで“恐怖”を構築していこうとする姿勢は評価されるべきなのかもしれません。まぁ個人的には今ひとつといった感じ。

さて、今週からいよいよ『宇宙戦争』が始まります。とりあえず初日の最終回を狙って観ようかと。スピルバーグは観ても、ルーカスを観ようとはしない私ですが、世の中的な熱狂度はどちらが上なのでしょうか。このところ、当たり前のように放送されるそのSFシリーズを一度も観たことがないので、もう今更観られなくなっているというのが私の実情です。

週末には『バス174』を予定していますが、その前にレビューレビュー、と。

2005年06月24日

レミニッセンスも期待できず

「またやってしまった……」と言えば、私を知る人であれば大体の察しがつくことでしょう。といっても、今回の実質被害は傘一本でしたからすぐにでも忘れてしまうのでしょうが、無くした記憶を第三者に解説されることほど残酷なこともまたありません。

昨年の忌まわしき骨折事件以来、それほど酒に溺れるということが無かったと自分では思っていたのですが、それもただ私が気づいていないだけだったのかもしれず、そう思うと何だか言いようの無い悲しみに打ちひしがれるのですが、そんな時は、自分を現実世界から多少なりとも飛翔させてくれるもの、すなわち、映画を始めとする諸芸術に触れることで、溜飲を下げるほかない、と。

というわけで、明日はまず六本木はヒロミヨシイギャラリーで開催されている「LIE OF MIRROR」に足を運び、その足で渋谷シネパレスで公開される『ダニー・ザ・ドッグ』初日へ、さらに余裕があれば、シネクイントの『オープン・ウォーター』初日へとハシゴしつつ、昨日の体たらくを華麗に忘れてしまおうと思います。

『サマリア』評に結構な時間を割いてしまったせいで、レビューが渋滞を起こしております。左メニューにあるだけでも10本以上あるので、今のペースで映画を観続けていれば、全てのレビューを書くことなどもちろん出来ないのですが、絶対に外せないであろう2〜3作品については遅れてでも書き上げようと思っています。その他については“映画短評”という極めて都合のいいコーナーにて触れるようにいたします。

2005年06月22日

爆音レイト〜「日本ジェリー党」の夜

昨日、仕事中に急遽「今日は爆音だ!」という啓示めいたものがあり、だからといって平日のレイトで吉祥寺を訪れるには相応の覚悟がいるので、若干逡巡した挙げ句、相棒のng氏にメールをし、つい2ヶ月程前に『GERRY』を観たという彼を無理に誘い出しました。

最後にバウスシアターに行ったのはもう遠い昔で、確か『アルファビル』をレイトショーで観たようなそんな曖昧な記憶しか残っていませんが、とにかく20:00過ぎに到着した我々は、てっきり整理券制だと勘違いしていたので、チケット発売までの時間をもてあましてしまい、それならと、空いた時間はビールを流し込むことで埋め、それぞれが2回目の体験となる『GERRY』に臨みました。

スクリーンの手前には左右にライブ用のスピーカーが4つずつ積まれていて、そんなものを見てしまうと、今日の爆音『GERRY』は冒頭からものすごいことになるだろうなという期待がいやでも高まりましたが、よく考えれば、『GERRY』の音楽はどちらかと言うと控えめなもので、それでもやはり、ライズXで観た時とは比べ物にならない音の力を実感していると、中盤辺りから、2人の主人公、ケイシー・アフレックとマット・デイモンの足音が、まさしく“生命の響き”のような迫力で私の体を突き抜け、そうだ、この映画はこの足音こそが魅力だったのだ、ということを改めて思い出し、それどころか、風の音や不気味ともいえるピアノや、何の楽器かはわかりませんが、とにかく地面から湧き上がってくるような低音が、耳を通り越してまさに全身に襲い掛かり、それがフィルムの質感と相まって、曰く言い難い感動を齎してくれました。

本作については今月の短評でも書きますが、そんな感動に囚われていた私の横で、ng氏はあろうことか半分ほど意識を失っていた模様。爆音は、どうやらそのような効果も孕んでいるようです。

その後、一端ng氏と別れ、私は自転車を取りに渋谷駅に立ち寄り、再度わが家で集合。主に映画を観ると言うことについて、久々に熱い会話を繰り広げました。結局今朝の3:30頃まで飲んで、彼は半死半生のまま帰宅。私も死んだように眠り、今朝は遅刻でしたが、かなり充実した一日だったことは確かでしょう。

>ng氏へ

貸した3冊の本の感想、近くお聞かせいただければと思います。

『サマリア』、何事も断罪しない映画

『サマリア』というタイトルは、三章に分けられた本編の第二章のタイトルでもあります。ということは、この第二章が最も重要な章であるのかというと、そう簡単に結論を出すことが出来ません。この問いはそのまま、『サマリア』が何を描きたかったのかという問いに直結するのですから。その辺りを考えてみたいと思います。

『サマリア』というタイトルは、三章に分けられた本編の第二章のタイトルでもあります。ということは、この第二章が最も重要な章であるのかというと、そう簡単に結論を出すことが出来ません。この問いはそのまま、『サマリア』が何を描きたかったのかという問いに直結するのですから。その辺りを考えてみたいと思います。

キム・ギドク作品としては後期作品に括られる『サマリア』ですが、その区分けについては既に『コースト・ガード』に関する文章で触れていますので、ここでは割愛します。

キム・ギドクは、本作公開に先立った来日記者会見で、自作をカテゴライズする興味深い発言をしていました。すなわち、彼の映画には“クローズアップ映画”“フルショット映画”“ロングショット映画”があり、『サマリア』は“フルショット映画”に属するというものです。彼が言う“フルショット映画”とは、“人間全体”を見つめた映画ということになります。社会の中で人間がとる行動、あるいは、思考の変化を描いているのです。“フルショット映画”には他に、『ワイルド・アニマル』『受取人不明』『コースト・ガード』などがあります。『ワイルド・アニマル』は未見ですが、その他の作品を観た上で考えてみると、確かにそれらの背景には“社会”が透けて見える。『受取人不明』における混血青年への差別意識、『コースト・ガード』における非=社会的環境である軍隊から帰還した兵士に向けた冷たい目線等を思い起こせば、その社会性に納得出来ると思います。そして、『サマリア』はキム・ギドクにおける“フルショット映画”の中で、最も社会的な映画ではないかと思うのです。

その理由は、本作が援助交際という社会的な題材を扱っているからというよりもむしろ、都市に生きる女子高生という存在そのものに拠ります。日本におけるそれとそう変わらない韓国の女子高生たちに視線を向ければ、未だ成熟に至らない十代の彼女たちを翻弄する都市=社会の縮図を意識ぜざるを得ません。またそれは同時に、彼女たちと肉親との関係性にも自然と目を向けさせるでしょう。親元で暮らす、たいした経済力もない女子高生が頼るべきは、肉親か、あるいは対価を支払ってくれる見知らぬ男性しかいないという社会の現実。そんな現代の韓国を描きながらも、キム・ギドクは通俗性を回避し、2人の女子高生をまるで聖なる存在であるかのように見つめています。終始絶えることなく、死の直前において痛ましくさえあったハン・ヨルム(チェヨン役)の微笑、信仰と言っても言い過ぎではないクァク・チミン(ヨジン役)の不可思議な儀式。同じく娼婦という存在を描いた“クローズアップ映画”である『悪い男』とは別種の視線を、『サマリア』には感じるのです。

さて、ここで唐突に『サマリア』の主題を、“ある視座から誰かを見つめた上でその相手に心を開き、許す映画”と定義してみます。

第一章「バスミルダ」ではまず、2人の女子高生の肉体的・精神的な交流が描かれています。彼女たちはある夢を共有し、そのためにチェヨンは実際の行為を、ヨジンは見張りを担当するという共犯関係を築きながら、常にお互いの存在を確認しあっているかのようです。2人が揃っていなければ決して成り立たない行為として、その援助交際は描かれる。男とホテルに入った後も、チェヨンは窓を開けてヨジンに笑顔で手を振りヨジンの不安を消そうと努め、ヨジンはチェヨンと銭湯で体を洗い合いながら、今そこにある確固たるチェヨンの裸体に触れることでその存在を確認している。ヨジンは援助交際に後ろめたさを感じてはいますが、結局は夢のために、あるいはチェヨンのためにそれを許し、稼いだ金の管理をしているのです。この2人には、予め親友という関係性が与えられているのですが、実際に描かれる描写はそれ以上の関係性を示しているようにも思えます。もちろんそれはレズビアン的な表層関係というようなものではなく、より深い部分で見つめ合っているような関係です。しかし2人ともまだ、それに気づいていなかったのではないか。そんな最中、チェヨンの死という悲劇が起こるのです。死を間近にしながら、ヨジンにしてみれば軽蔑すべき男との繋がりを求めたチェヨン。ヨジンは、チェヨンが売春という行為に与えていたバスミルダ的聖性に、初めて気付くのです。

第二章「サマリア」では、見つめるべき親友を失ったヨジンが、ある儀式を通じて自己を、そして、それまで軽蔑すらしていた男たちをある視座から見つめていきます。その視座とは、チェヨンの魂が乗り移ったかのような“浮遊する視座”とでも言うべきものです。ヨジンはチェヨンの死により、結果的に彼女が持っていた聖性を身に纏ってしまったのでしょう。チェヨンに同化したと、言ってもいいかもしれません。ここにおいて、生前のチェヨンとの深い繋がりが感じ取れます。2人揃ってこその夢が潰えた今、ヨジンは言うなればゼロの地点に戻ろうとしているかのようです。チェヨンがしてきた行為をそのまま逆行することにより、失われた時を辿る。そうすればチェヨンのしてきたことを無益なものにしないで済むと、あるいは思ったのかもしれません。もちろん、その不可思議な行為の意味は、最後まで説明されないでしょう。ヨジンの父であるヨンギがそれを理解できないのも当然です。もはやヨジンは、ヨンギの娘ですらない、別の何物かに変化しているかもしれないからです。娘の、ほとんど理解を超えた行為に、ヨンギは確かに憤怒にかられます。それもまた悲劇として、この章を締めくくりますが、その憤怒の対象は間違ってもヨジンではないし、彼女と寝た男たちでもない。その怒りは、歪んだ社会への、そしてそんな社会に生かされているあまりに無力な自分自身に対してのものです。ヨジンを見つめてきたヨンギは、では自らの人生にどのような決着をつけるのか。

ところで、『サマリア』は、全編秋という季節を背景に描かれています。『春夏秋冬そして秋』を受けて考えれば、キム・ギドク的な秋とは“寂寞と怒りに駆られる季節”ではないでしょうか。実際、ヨンギは憤怒の対象を探し求め、娘と寝た男たちに制裁を繰り返しますが、娘であるヨジンはそれに気付かない。父は娘を、果てしない愛情を持って見つめているにもかかわらず、ヨジンにはそれが伝わらないのです。自らの無力に対する怒りと悲しみが、第三章「ソナタ」を牽引していくことになります。

2人の親子はふと思い立ったように旅に出ますが、この旅で印象的なシーンが二つあって、車がぬかるみにはまり、ヨジンの努力によってそれを抜け出すシーン、そして、ヨンギがヨジンに車の運転を教えるシーンです。「ソナタ」とは韓国における大衆車の名称らしく、韓国社会の一般常識のメタファーであるとも監督は言っています。しかしむしろ、この第三章はある意味を付された“車”が直接的な役割を果たす章なのです。さらに忘れてならないのは、キム・ギドク的イメージとして馴染み深い“石”と“水”ですが、“石”は道標として、“水”はぬかるみ(水溜り)として新たな表情を獲得し、最終的にはそれぞれがポジティヴな意味を与えられていたように思えます。

かつてのヨジンとヨンギは、通学途中の車内でキリスト教的な奇跡の話をすることでコミュニケートしていました。しかし、その関係性が断絶してしまった時、父に出来ることはただ一つ、娘を“許し”自らを“許さない”という過酷な選択によって、ヨジンに“何か”を託したかったのかもしれません。ただし少なくとも、あの自動車教習という身振りを通じて、そこには断絶していたコミュニケーションが再生していたことだけは確かだと思います。警察の車に自ら乗り込んで去っていこうとする父を、覚えたての運転で必至に追いつこうとする娘。一度は抜け出せたはずのぬかるみが再度ヨジンの足元を捉える時、画面には言いようの無い悲しみが充満しているようでした。しかし、そこには確かな“未来”が約束されていたようにも思うのです。これはこれまでのキム・ギドク作品からは感じられなかった感覚です。

結局この『サマリア』という映画は、何事をも断罪していません。援助交際も、殺人も、親子の断絶も、全て不可避的な社会システムの歪であるということ。思えばキム・ギドクは、これまでの作品でも、決して何かを断罪したことなどなかったのではないかと思います。ただ、人間が時に囚われるどうしようもない弱さや、それでも生きていかねばならない過酷さから目を背けないこと。それに耐えられず狂気に陥ったとしても、それを一体誰が咎められるのかという思いが、キム・ギドクを突き動かしている気がしてなりません。

2005年06月20日

無念、あるいは無念

何とか滑り込むことができたユーロスペースで観た『肌の隙間』は、ピンク映画というものを再度考えさせる作品でした。本作はピンク映画というジャンルに一応は属しているようですが、もはや、一般映画との形式的な差異はなくなったのではないか、と。さしあたり問題となるであろうセックスシーンの有無や低予算早撮りという条件も、ピンク映画のみに突きつけられる問題とは言い難いと思うからです。そして、この『肌の隙間』という映画は、それがピンク映画の巨匠が作ったからという理由で支持される次元をとうに超え、映画そのものの姿として異彩を放っているのであり、まさにその点で、私は本作を支持したいと思いました。最終日ゆえか劇場は満員、瀬々監督の人気を物語っているようでしたね。

さて土曜日は『リチャード・ニクソン暗殺を企てた男』をシネセゾン渋谷にて。

実はそれほど大きな期待を抱いていたわけではなく、それどころか、長編デビューのニルス・ミュラーが上手い具合に化けてくれたら儲けものだというくらいでしたが、何度となく観た予告編には『サイドウェイ』のアレクサンダー・ペインが製作総指揮として名前を連ね、ショーン・ペンが主役というのだから頭を抱えるような出来ではないだろうと。結果的に、とにかくその担当作はほとんど観たことがないのですが、やや斜めからの視点やラストの遠景が印象的なエマニュエル・ルベッキという撮影監督の仕事がなかなか好みでしたし、そこにショーン・ペンの意向がどれほど反映されていたのかは知りませんが、ニルス・ミュラーの繊細な演出も大いに楽しめました。観て損は無い映画だと思います。

その後は個人的事情により『GERRY』を断念して帰宅しました。

あくる日の日曜日は劇場には行かず、bunkamuraで催されている『レオノール・フィニ展』へ。彼女の作品を実際に観るのは初めてで、私が知っている“シュルレアリスム寄り”の彼女とは違った側面も発見でき、かなり楽しめました。とりわけ、50年代後半から60年代後半にかけた“鉱物の時代”における諸作品は、抽象性を纏いながらもそのメタリックな質感や鋭いフォルムには、決して抽象画家ではない彼女の“具体性”がはっきりと刻印されていて感動。彼女の特異なエロティシズムもさることながら、円熟期における謎めいた構図やグロテスクな生き物にも多くの発見があり、満足いく展覧会だったと思います。今回は作品集を購入せず、澁澤関連の文庫を2冊ほど購入し、帰宅。その後、相棒の建築家・ng氏の熱いリコメンドにより、『アバウト・シュミット』をヴィデオにて鑑賞。大いに笑い、ラストでは不覚にも涙腺を緩ませてしまいました。深夜に2回目を鑑賞中、そのまま眠りに堕ちてしまったのですが、ng氏が感動した理由も何となく納得した次第。レビューは別途短評にて。

というわけで、『サマリア』のレビューはまた明日にでも。

長らく待っているごく一部の皆様、ごめんなさい。明日朝も早いので、もう寝ます。今日は少し飲みすぎました。

『PTU』はかなり面白い

原題:PTU

上映時間:88分

監督:ジョニー・トー

本作でジョニー・トー初体験です。

そのフィルモグラフィーを見ると、頼まれればどんな作品でも作ってみせるのではないかという意味で、リチャード・フライシャー的な面白さを期待しましたが、果たして、この『PTU』はフライシャーとはまるで似ていないけれどなかなかいい感じでした。

冒頭の食堂における視線のサスペンスはこれぞ香港映画という醍醐味を味あわせてくれたり、そうかと思うと、まさか冗談だろうと思うような漫画的描写で呆気にとられたり、北野武ばりの平手打ちに不意打ちを喰らったかと思えば、ラストの銃撃戦がこれが物語のクライマックスかと疑問に思う程に出鱈目な仰々しさで満ちていたりと、短い上映時間内を何だかんだいいながら楽しんでしまったのであり、結局はジョニー・トーという監督への興味が十二分に高まるに到った、と。

今後はちょっと目が離せない存在です。あの意図的であろう“ズレ”がどのような効果を生んでいたのか、あるいはいないのか、とりあえず『ザ・ミッション/非情の掟』をはじめとした旧作を観てから判断したいと思います。

2005年06月17日

備忘録を見るのを忘れるという愚かさ

同じ過ちを繰り替えすところでした。

同じ過ちを繰り替えすところでした。

『肌の隙間』が今日で終了してしまうことに今気づきました。これは万難を排して駆けつけなければなりません。どんなことがあっても、8時過ぎにはユーロスペースに到着するつもりです。と思ったら、『オペレッタ狸御殿』も今日までとは・・・こちらは二番館を狙うとします。何のための備忘録なんだかわかりません。

「必見備忘録 6月編」には載せていませんでしたが、この週末は『バス174』を鑑賞予定です。以前からチラシにて注目していましたが、その存在を忘れかけた時にたまたま通りかかったライズX前に看板が。爆音レイトショーはタイミング的に明日しか行かれなそうですので、『GERRY』もなんとか明日。

いつも映画ばかりみている私ですが、久々に必見美術展を2つほど見つけました。

一つは「LIE OF MIRROR」という個展。ヒロミヨシイギャラリーにて。ヒロ杉山率いるENLIGHTENMENTの新作映像・平面になります。“鏡の嘘”という洒落た個展名に惹かれて。以前はよく作品集を購入しましたが、最近はあまり見ていなかったので、ちょっと刺激を受けに行ってきます。

もう一つは「レオノール・フィニ展」。bunkamura ザ・ミュージアムにて。読んで字のごとく、レオノール・フィニ(以前は“フィニー”と記載されているものが多かったような・・)の絵画・写真・衣装・映像などが約100作品展示されるようです。かつてシュルレアリスムに多少なりとも傾倒したことがある私としては、絶対に外せません。bunkamuraはほぼ毎日のように通るので、まぁ忘れることはないでしょう。

『サマリア』評は出来れば本日夜中に更新したいと思いますが、明日、いや明後日になるやもしれません。

『美しい夜、残酷な朝』は納得の出来である

原題:THREE... EXTREMES

上映時間:124分

監督:フルーツ・チャン/三池崇史/パク・チャヌク

映画好きであれば、誰もがこの3人のコラボレーションに絶大な期待を寄せずにはいられないでしょう。

3人の監督から成るホラーオムニバスと言えば、今から約40年前も昔に制作された『世にも怪奇な物語』というフランス/イタリア映画がありました。60年代当時のロジェ・ヴァディム、ルイ・マル、そしてフェデリコ・フェリーニと前述の3人の映画史的位置付けを、ここでは問いません。方やエドガー・アラン・ポーの原作を描き、方やラフカディオ・ハーンの原作に想を得たというこれら2本のオムニバスですが、より“怖かった”のは遠い記憶にある『世にも怪奇な物語』でした。

ただし、『美しい夜、残酷な朝』はどうもホラーという範疇に収めづらい作品なので、たまたま似た構造を持っているからと言って、比較すべきではないのかもしれません。

3作品はいずれも個性的で、個人的には満足でした。

やや理解を超える演出が印象的だったフルーツ・チャン、いつに無く静謐さを押し出した三池崇史、相変わらず復讐の二文字が作中に漂うパク・チャヌク。1本を選べと言われればやはりパク・チャヌクですが、それも好みの問題でしょう。それぞれが堂に入った、危なげない中篇だったと思います。

2005年06月16日

『ピンクリボン』、ピンク映画と私

原題:ピンクリボン

上映時間:118分

監督:藤井謙二郎

中学生だったか高校生の頃、ある映画狂の友人がいました。

その友人は、既にかなりの本数のアダルトヴィデオは観ているけれど未だピンク映画など観たこともない私に、やれ若松孝二がどうだとか、曾根中生は必見だとか熱く語ってくれたものです。そして彼はピンク四天王を知らなければ今後映画を好きなんて言わせないぞ、とでも言いたげに「ピンクヌーヴェルヴァーグ」(ワイズ出版)という書籍を貸してくれたのですが……

正直言って目から鱗でした。私の中で、ピンク映画と大文字の「映画」とが完全一致したのです。しかしその当時、地理的かつ金銭的な制限から、ピンク映画をそう簡単には観られませんでした。そして、その書籍を読んでから数年後、遂に神代辰巳を“発見”するに至るのです。若松孝二も黒沢清も、その延長上にあったように思います。そこには笑ってしまうくらいの“自由”があって、それは初めてゴダールを体験した時の感覚に近かったかもしれません。

そんな強烈な体験をしたものの、しかし、今それなりに映画を観ているにもかかわらず、ピンク映画を観る機会がほとんどありません。いつだって後追いで“発見”しているという歯痒さはなかなか消えないのです。そして私と似たような体験をしている人は、結構いるのではないか、と思っています。

『ピンクリボン』は、そんな人達に深く刺さるでしょう。

映画とは、図々しいくらい強靭な人間でなければ創れない代物です。そしてピンク映画とは、その“強靭さ”とほとんど同義なのですから。

2005年06月15日

『隣人13号』の恐るべき貧しさ

原題:THE NEIGHBOR No.THIRTEEN

上映時間:115分

監督:井上靖雄

井上三太による原作を、私は一度も目にしたことがありませんが、映画は映画として評価されるべきだと思うので、そんなことはどうでもいい話です。あくまで本作がどのように映ったのかが肝要です。

さて、冒頭の小栗旬による“あえぎ声”には確かに虚をつかれ、その先を期待させもしましたが、蓋を開けてみれば鑑賞後私の脳裏に浮かんだのは、先の期待とは何の関係もない次元で、“新井浩文は素晴らしい”ということだけでした。なんと言う貧しさ!

中村獅童のキレた演技については、ほとんど想定されたものだったので驚きも感動もありませんでした。思うに、“キレる”という厄介な演技は、時代と共に変遷していくある種のパターンがあるのではないでしょうか。その典型どおりに“キレ”れば、観客は安心して観る事ができますが、それはつまり、つまらない演出だということに等しい。よって、私はやたらに“キレる”演出をしないほうが無難だと思うのです。本作の中村獅童は、そのいびつな表情のみ、悪くはないと思いましたが。

漫画を原作に持つこの映画は、別段漫画を超える出来栄えを示す必要などなかったのかもしれません。よって、これはこれでよかったのかもしれないのですが、好意的にみても、それが刺激的な映画体験だったとは言い難く、何故この映画を選んだのかを自問するという、極めて非生産的な状況に追い込まれていくのでした。

2005年06月13日

騙されたと思って・・・

入梅したというのに先週末は結局雨など降らず、その代わりに私を襲ったのが少なからず地球の行く末を懸念させるような暑さで、雨も、暑いのも大嫌いな私にしてみれば、救いとなるのは昼間から飲む冷えたビールか、あるいはやはりよく冷えた白ワインなので、それらを美味しく飲むために朝からジムに通わねばならないのであり、果たして、土日両日とも、正午を回った頃にはすでにいい気分になって午後の映画に備えるに至った、と。

というわけで、土曜日はアテネフランセで『溶岩の家』を鑑賞。鑑賞後の印象は『骨』を観たときに近かったのですが、どう考えても酒を飲んで臨む映画だとは思えず、ある意味難解な印象すら覚えてしまったわけで後悔することしきり。グランギニョールの傑作『顔のない眼』に主演していたエディット・スコブが妖しげに異彩を放ち、『骨』に観られたような驚くべきカメラの横移動や執拗なシークエンスショットを目にしても、私のコンディションが悪かったということでしょう、何だか幻覚でも見ているかのごとく終始ボーっとしてしまい、何だか“騙されたように”、映画を観たという当たり前の印象すら希薄でした。とても文章などかけませんが、やはりペドロ・コスタは相変わらず誰にも似ていなかったことだけは確かだったと思います。

実は明日、そのエディット・スコブが日仏学院にてティーチ・インをする模様。興味のある方はこちらをご覧下さい。

で、その後一端帰宅し、21:30頃になって、相棒の建築家・ng氏と表参道で落ちあい、行きつけのGASCONで胃を満たした後、十年以上通っていた青山MIXが閉店して以来久方ぶりに某クラブへ。飲んでいるうちに忘れかけていた感覚が戻ってきて、ガブ飲みしつつ踊っているうちに体力の限界が来たので午前4時前にあっさりと帰宅。初めて行った場所にしてはそれなりに楽しめたので、また行くでしょう。どう見ても私より年上だろうというイギリス人2人組と話しているうちに実は私より4つくらい年下だったというような、いかにもな非現実的感覚というか如何わしさが一つの魅力であるクラビング、これからまたちょくちょく出没するつもりです。

さて、日曜日は『ミリオンダラー・ベイビー』2回目と『おわらない物語 アビバの場合』公開2日目を鑑賞。前者についてはまぁ言うまでもないのでここでは省きますが、後者もなかなか興味深い作品ではありました。客入りは30人強といったところ。誰もがこの映画に“笑える”わけではないでしょうし、確かにトッド・ソロンズには人を選ぶような部分があるのですが、私個人の感想としては、所謂映画好きやトッド・ソロンズファンにではなく、より多くの“普通の人”に観られるべき映画のような気がしています。描写の異端性よりも、テーマの普遍性のほうにより重きが置かれていると思ったからです。“騙されたと思って”、今はただ、この誘い文句がぴったりくる映画だと結論しておきましょう。

今日辺りから『サマリア』『受取人不明』をさらっと書き始めます。もう遅すぎの感もありますが、もうその辺は気にしないことにしました。瞬間的な反応の増加など、当サイトを運営していく上で大して重要ではないと判断したので。“旬”に若干遅刻しつつあるという状態が、私には相応しいのかもしれません。今回のリニューアルで改めてアーカイブに力を入れたのも、そのような心境が反映されてのことなのですから。

2005年06月10日

cinemabourg*ver.5

予告どおり、サイト開設1周年を機にリニューアルしてみました。

作業を進めていくうちにだんだんと大掛かりな変更になり、後に引き返せなくなった結果、このような感じになりました。

メインのイラストレーションやら全体的な色味に手を加えるといった小さなリニューアルに加え、下記のようなリニューアルポイントが挙げられます。

・各レビューを五十音順に並べ、アプローチしやすくなったこと

・カテゴリーアーカイブの整理し、マンスリーアーカイブを加えて双方をプルダウンに

・「cinema et voyage」をブログに組み込んだこと

近作のレビューについてはこれまで通り、タイトルを表示させますが、それ以外は全て五十音のプルダウンから辿ってください。劇場で観たものも、それ以外も同列で並べられています。

カテゴリーは整理統合しつつ、新たに「映画と旅」を加えました。ブログ化して以降もほとんど手付かずだったマイナーコンテンツ「cinema et voyage」をブログに組み込み、それを一つのカテゴリーにしてみました。ただし、更新頻度から考えると、カテゴリーに加えたところでやはりマイナーコンテンツのままだとは思いますが。まぁこれまでそんなコンテンツがあることすら知らなかった人も多いと思いますので、これを機に、多少は見られるようになるかな、というさもしい気持ちもあります。

どちらにせよ、当ブログはあくまで映画レビューを核にしていますから、今後はそこに集中したいという決意もあったりなかったり。

まぁ見た目はそれほど変わっていませんし、これまで同様、当ブログを適度に楽しんでいただければ幸いでございます。

さてさて今週は入梅してしまったので、週末の行動に制限がかかってしまうような気が…いきなり決意が揺らいでいるのですが、『リチャード・ニクソン暗殺を企てた男』くらいは観ておきたいです。雨がひどかったら、流石にアテネフランセには行けそうにありません。雨嫌いな私は、これから数日間、憂鬱な日々を余儀なくされるでしょう。

『ハイド・アンド・シーク -暗闇のかくれんぼ-』を前にするなら、むしろ鈍感でいたいということ

原題:HIDE AND SEEK

上映時間:102分

監督:ジョン・ポルソン

本作の宣伝文句には、“感動系スリラー”という言葉が使われていました。しかし、いったいどこが“感動系”なのか、私は理解に苦しみます。

などと大人気ない言いがかりは自粛するとして、もちろん、そのような宣伝の煽りに私が“釣られた”わけではないのですが、このコピーの弱さは、“感動”という言葉を、“涙=叙情性”という一義にしか捉えていない部分であって、映画における“感動”とは、決してそれに留まるものではないにもかかわらず、未だ人間の“弱さ=涙”に訴えようとしているさもしさにあるのではないか、と。

実際、私はダコタ・ファニングが常軌を逸しつつ「チャーリー! チャーリー!!」と叫ぶ場面に“感動”しましたが、それは文字通り“心が揺さぶられた”という意味において“感動”したのであり、それ以外で、本作のいかなる部分にも涙を流すことなど無く、いや、その予兆すら感じられなかったという事実。

これは単に、私が鈍感なだけでしょうか?

もしそうであっても、一向にかまいません。本作を前するなら、私は鈍感で結構です。

2005年06月08日

『ウィスキー』との僥倖

原題:WHISKY

上映時間:94分

監督:フアン・パブロ・レベージャ

映画には、その表情、いや、顔そのもので画面を漲らせることが出来る俳優がいます。

恐らく、曖昧にしか気付いていなかったこの事実を、この『ウィスキー』に出演していた3人の俳優がはっきりと証明しました。

繰り返すことから生まれる笑い、観客との一定の距離、「ウイスキー」というの言葉……それがいくら“映画の辺境の地”から漏れ聞こえたかすかな声でも、聞き漏らしてはなりません。

ジャームッシュやカウリスマキの系譜だろうがそうでなかろうが、2人の監督は最低限の演技とアクションが作品をいかに輝かせるかを知っています。モンテビデオのシネマテークがそれを教えたということが、彼ら二人の正当性を控えめながら雄弁に物語っているのではないでしょうか。

本作のラストシーンの物悲しさを観て、そのあまりの“ラストシーンぶり”に溜息が漏れました。出会えたこと自体が幸福であるという体験。映画を観続ける上で、このような体験は励みになります。

2005年06月06日

だから映画はやめられない

予定がないということと、自由に時間を使うということとは、決してイコールで結ばれることではありません。特に予定もなく自由になる時間が多いからといって、その時間を思い通りに、効率的に使うことが出来るとは限らないわけで。私は時間の使い方が実は下手なんじゃないか、ふとそんな思いに囚われることがあるのですが、さりとて自由を享受している実感がないわけではない。私の場合に限って言えば、すぐそこにある“何か”を、自分の意思とは関係なく、しかしあたかもそれが自分の意志であるかのように見てみぬ振りをしているだけなのかもしれません。その現状に甘んじるつもりなど毛頭無くても、それが私の人生の一側面であるのは、どうやら確かなようです。

予定がないということと、自由に時間を使うということとは、決してイコールで結ばれることではありません。特に予定もなく自由になる時間が多いからといって、その時間を思い通りに、効率的に使うことが出来るとは限らないわけで。私は時間の使い方が実は下手なんじゃないか、ふとそんな思いに囚われることがあるのですが、さりとて自由を享受している実感がないわけではない。私の場合に限って言えば、すぐそこにある“何か”を、自分の意思とは関係なく、しかしあたかもそれが自分の意志であるかのように見てみぬ振りをしているだけなのかもしれません。その現状に甘んじるつもりなど毛頭無くても、それが私の人生の一側面であるのは、どうやら確かなようです。

と、月曜日の朝から思いつきで書き始めた割には、およそ軽みのない、やたら内省的な文章になってしまって反省しているのですが、まぁそんなことはさておき、先週末は映画を3本ほど鑑賞。『エレニの旅』『バタフライ・エフェクト』『ライフ・アクアティック』という、予告どおりの3本です。

こんなことを今更告白してもしょうがないのですが、実は、テオ・アンゲロプロスという映画作家を、私は長らく遠ざけてきました。私は、単に“合う・合わない”で映画を選ぶような通俗的人間ですから、18歳の時に初めて目にした『シテール島への船出』に睡眠を強要されて以来、次第に多くの映画を観るようになって以降も、それがいかに愚かな振る舞いと知ってはいながらも、私はことごとくアンゲロプロスを避けようとしてきたのです。これまで何度その思いを断ち切ろうとしたことかわかりません。そして今、周りの人間の話を聞くたびに、あるいは本を読むたびに思い知ることになる自らの“小ささ”と“弱さ”を、多少は払いのけることが出来たと思っています。土曜日初回の閑散としたユーロスペース2は、そんな私にとって絶好のシチュエイションでした。『エレニの旅』は悲しいほど素晴らしく、そして驚くべき映画でした。そろそろ本格的にアンゲロプロスを観よう、いや、観なければならない、そう決意させるに相応しい作品でした。

打って変わって『バタフライ・エフェクト』、ヒロインを演じたエイミー・スマートが私の好みから大きく隔たっていたのが不幸といえば不幸でしたが、鑑賞後の印象はそれほど悪いものではなかったです。記憶を巡る物語だけに、フラッシュ・バックが多用されていました。監督はエリック・ブレスとJ・マッキー・グラバーという2人組で、エリック・ブレスは『デッドコースター』の脚本を書いたとか。本作を観れば、それも納得といった感じ。

で、最後は待望の『ライフ・アクアティック』です。

上映前、ガーデンシネマ隣の「Buco di Muro」にて遅めの朝食をとりましたが、すでに何度か来ているはずのこの店のテラスには、何故かその日に限ってほとんど感動的とも言える穏やかな日差しが充満し、悪くないイタリアンとワインで、こちらの胃ばかりか五感全てが満足しているかのような錯覚を味わう事が出来、その後鑑賞する『ライフ・アクアティック』への心地よい期待感を抱かせます。そんな『ライフ・アクアティック』は、一言で言えば傑作、さらに言えば期待をはるかに超えた本年度ベストに匹敵する作品でした。『ミリオンダラー・ベイビー』と本作を超える作品が今年中に現われるのかどうか、いや、もう今年はこの2作だけで十分かもしれないなどとうそぶきたくもなります。出来ればあまり行きたくは無い恵比寿ガーデンシネマではありますが、やはり再度観直さねばならないでしょう。人生のあらゆることを“冒険”と位置づけた上で、映画を作ること、そしてそれを見せること。これをひたすら“笑い”とともに描くにとどまらず、ここにはまるで全てがあるかのようです。銃撃戦あり、ロマンスあり、そして(擬似)家族のドラマがあり、歌がある。加えて、ビル・マーレーはその存在においてすでに感動的な俳優であると改めて確認。未見だった『天才マックスの奇跡』のdvdをすぐにでも購入しなければならない義務感に駆られつつ、やっぱりアメリカ映画だ! と快哉を叫びました。

昨日はそんなこんなで、非常に心地よい1日を送ることが出来ました。

1本の映画が日常をも輝かせるという、ちょっと想像すればさして珍しくも無いそんな事態に改めて直面し、映画という芸術=娯楽の偉大さを実感した日曜日でした。

2005年06月03日

必見備忘録 6月編

先月見逃した『エレニの旅』は今週からユーロスペースで公開するので、そちらを狙って行くとします。『ライフ・アクアティック』も今月行くつもりですが、まだまだ混んでいるのでしょうか…?

■『エレニの旅』[6/4〜]

(ユーロスペース 12:00/15:30/19:00〜22:05)

■『ライフ・アクアティック』[上映中]

(恵比寿ガーデンシネマ 11:15/13:50/16:25/19:00〜21:15)

■『リチャード・ニクソン暗殺を企てた男』[6/11〜]

(シネセゾン渋谷 10:20/12:15/14:30/16:45/19:00〜20:45)

■『オペレッタ狸御殿』[上映中]

(渋谷シネパレス 14:10/16:30〜18:25)

■『おわらない物語 アビバの場合』[6/4〜]

(シネマライズ 11:15/13:25/15:35/17:45/19:55〜21:50)

■『肌の隙間』[上映中]

(ユーロスペース 21:10〜22:40)

■『バタフライ・エフェクト』[上映中]

(シアター・イメージフォーラム 11:00/13:30/16:00/18:30〜20:30)

■『溶岩の家』 《「ヴァンダの部屋」&ペドロ・コスタ・セレクション》[6/11]

(アテネ・フランセ文化センター 14:10〜)

■『GERRY』 《Sonic Ooze 5 爆音レイト 4Weeks》[6/18(土)〜24(金)]

(吉祥寺バウスシアター 21:00〜)

■『ザ・ミッション/非情の掟』 《「ワンナイト イン モンコック」公開記念》[6/11(土)〜24(金)]

(キネカ大森 6/11(土)〜17(金):19:50〜 6/18(土)〜24(金):19:40〜)

もちろん、全て見ることは出来ないと思うので、dvdで観ることの出来る旧作に関しては諦めるかもしれません。ただし、『GERRY』は一度観たとはいえヴィデオでの上映だったため、フィルムで、しかも爆音で(!)観られるこの機会は何とか逃さないようにしたいな、と。もう何度も予告編を観ているので、やはり『リチャード・ニクソン〜』ははずせないし、あまり評判が良くないようでも清順の新作もはずせないし、昨年公開された『ユダ』を見逃して悔しい思いをしたため、瀬々敬久の新作もはずせないし、特に思い入れはなかったものの、トッド・ソロンズの作品は何だかんだ言ってほとんど全部観ているので今回も何となく観にいってしまうのだろうし、とまぁそう考えていけば必然的に観るべき作品は固まってくるような。あ、『溶岩の家』は今後いつ観られるかわからないので、最重要作品と言えるでしょうね。

さて、現在もシコシコとリニューアル作業中です。

本当にマイナーチェンジですけど、いざリニューアルとなると、これが結構骨です。早くレビューに集中したい、などと言うのは別に現状への言い訳に過ぎないのですが…

2005年06月01日

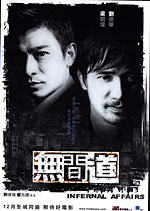

『インファナル・アフェア』三部作(後編)〜香港映画に何を求めるか

このシリーズに関する文章を書くことが出来ないなどと宣言した割に、いつものように長々とと書きはじめてしまっているのですが、少なくともこの文章に結論めいたものを求めることは出来ないと思われます。ただし、未だ現在進行形で思考している状態であるとはいえ、仮にもレビューという形式をとっている以上、作品について何らかの言及をしたいという気持がないわけではないので、下記の文章では、『インファナル・アフェア』三部作を観た上で私の感性に引っかかったいくつかのシーンを思いつくままに列挙しつつ、その思考の過程を書いていければと思います。

このシリーズに関する文章を書くことが出来ないなどと宣言した割に、いつものように長々とと書きはじめてしまっているのですが、少なくともこの文章に結論めいたものを求めることは出来ないと思われます。ただし、未だ現在進行形で思考している状態であるとはいえ、仮にもレビューという形式をとっている以上、作品について何らかの言及をしたいという気持がないわけではないので、下記の文章では、『インファナル・アフェア』三部作を観た上で私の感性に引っかかったいくつかのシーンを思いつくままに列挙しつつ、その思考の過程を書いていければと思います。

ところで、私の中の香港映画は出鱈目さにおいて輝いていた、と先に書きました。しかし、『インファナル・アフェア』を初めて観たとき、本作をそのように位置づけて安心することが出来なかった、と。それどころか、あまりに的確で破綻無く、正攻法で作られているがゆえに隙が無いその様に、ある種の違和感を感じたのです。いくら“フィルムノワール”にある種の法則があるとはいえ、それが香港映画にかかればたちどころに出鱈目さで塗り替えられ、換骨奪胎されてしまうだろうというこちらの期待は、そこである種の肩透かしを食らうことになります。しかしそれはそれで決して悪くない体験であったという事実が、曰く言い難い感情に繋がったということです。

さて、『インファナル・アフェア』三部作のそれぞれの原題を見ると、1作目は“無間道”、2作目は“無間序曲”、そして3作目は“終極無間”と言う感じで、それぞれに“無間”という言葉が用いられているのがわかります。公式サイトによれば、この“無間”は中国仏教経典に由来していて、それはそのまま“地獄”という言葉に置き換えられるそうです。三部作全編を“無間=地獄”という概念が垂直に貫いていること。この連作が、多くの“ノワール”作品に見られる“善悪の曖昧さ”を超え、より深刻な“救いのなさ”の境地へと突き進んでいることの意味は大きいと思います。人間の卑小なエゴなど軽く飲み込んでしまうような“大きな流れ”が意識的に視覚化されていることが、あるいはその他の“ノワール”とは一線を画す要因となっているのかもしれません。実際、『インファナル・アフェア』三部作には様々な形で仏教的行動や言及が存在しています。タイトルバックにおける仏像の存在に始まり、「因果応報、物事には時期がある」などと語ってみせるエリック・ツァンの行動や思想などはその最たるものです。

ところで、この“無間=地獄”ですが、これがまさに終わりの無い苦しみを意味するということが、3作目のスポットがアンディ・ラウのほうに当てられていたことを説明するではないでしょうか。『インファナル・アフェア 終極無間』は、1作目のトニー・レオンの死から数ヶ月遡りつつ、現在のアンディ・ラウが追い詰められていく過程が描かれています。彼は未だ“無間”の只中にいる。では一方の主役であるトニー・レオンはどうだったのか。常に自らの立場を顧みつつ自己同一性を追い求める“倫理的存在”の彼には、最終的に“死”という結末が与えられますが、その“死”こそ“無間”からの唯一の抜け道だったのだと思いました。極一般的に考えれば、死ぬことはそのまま“終わり”を意味するからです。残されたアンディ・ラウの終わり無き“地獄”は、まるでトニー・レオンの“地獄”まで引き受けるかのように展開していきます。同じスパイという身分を演じながら、一方は死に一方はその“地獄”まで引き受けねばならない。自分の姿にトニー・レオンを重ねる段階(鏡に映る幻影としてのトニー・レオン)から、もう自分が誰なのかわからなくなるまでに次第に精神の均衡を失っていくアンディ・ラウ。常に自己同一性を求めたトニー・レオンより弱かったが故に、死ぬことも出来ずその“終極”に止まるほかないのです。その意味で、3作目は完全にアンディ・ラウの映画だと言えるでしょう。

それにしても、この連作はなんと厳密に構成されていることでしょうか。端的に言って、曖昧さがことごとく排除されています。細かなエピソードにまで辻褄をあわせようとしていく姿勢には、物語が進んでいく内に心地よさすら覚えるのですが、それは言い換えれば、『インファナル・アフェア』シリーズが“アメリカ映画的”であって、それが香港映画的出鱈目さを画面から追いやったのだとも思うのです。しかしながら、殺人の前の一瞬の静けさ、それを平穏さと言っても良いのですが、その“間”の素晴らしさを観てしまうと、それはアジア映画特有のものではないかという故の無い幻想に囚われたりもします。そういった意味で、大変興味深い映画であることは確かです。よく言われているように、『ゴッドファーザー』シリーズへの目配せが確かに認められます。とりわけ2作目のパーティシーンとそこに流れる弦楽奏、あるいは、マフィアの政治(=表社会)進出の経緯などを指摘出来ますが、『ゴッドファーザー』以上に、この連作には“苦悩”が染み付いています。だとすればそれは、先に書いた“大きな流れ=仏教思想”に拠るものでしょう。その“苦悩”を色にたとえれば、それはやはり“黒=ノワール”なのではないか。そう考えると、カリーナ・ラウとケリー・チャンという対照的なキャラクター設定も大層“ノワール的”だと言うことに気づきます。そのどちらもが、二人の主役にとって“ファム・ファタール=運命の女”なのですから。

もう一つ、このシリーズで魅力的なのが食事シーンです。ノワールにおける食事シーンはことのほか不吉さが漂うものです。とりわけ、香港ノワールは食事のシーンがすこぶる魅力的だと思います。すぐそこにある危機を感じさせながら、じわじわと物語のネジを巻いていく感覚。本作には魅力的な食事シーンがいくつかありますが、特に2作目の、マフィアの大ボスが死んだ後、配下のボス4人が鍋をつつきながら腹を探りあうシーン。表情の楽天性とは裏腹に、誰がいつ寝返るかもしれないという裏切りの空間。フランシス・ンとエリック・ツァンがお互いの命をかける駆け引きの場も、何の変哲も無い食堂でした。

ファム・ファタールと裏切りの空間。二人の監督が、本作をノワールとして位置付けようとしているのは間違いないでしょう。

さて、結果的にいろいろと書き連ねましたが、『インファナル・アフェア』三部作は、これまでの香港映画とはやや趣を異にしながらも、ジャンルとしてのノワールを描いた野心作だと思います。がしかし、それは私が香港映画に求めていたこととは別種の次元での話です。例えばジョニー・トー監督の『PTU』のような、出鱈目極まるノワールの極北系を観るにつけ、私個人としてどちらをより好むのかを、改めて考えてみなければならないようです。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]