2005年01月31日

眠りによせて

珍しく映画館に足を運ばなかった先週末。日常生活におけるパースペクティヴに微妙な変化の兆しが表れてきたのかもしれません。無論、映画を観ることが最重要であるというスタンスに劇的な変化などありませんが。何かを捨て、何かを得る。取るに足らない日常においても、この厳しい取捨選択に余裕などありません。

というわけで、では私が得たものとは……まぁ私のことですから、やはりミスティフィカシオンからは逃れられないのですが、それを承知で書くなら、一先ず、“安らかな眠り”を挙げることが出来ます。といいつつも、今朝は深夜3時過ぎに目が覚め、現在このようにPCに向かって文字列を並べているわけですが。まぁ、量より質だということです。

あ、そろそろジムに行く時間になってしまいました。

結局何を言いたかったのかわからない文章ではありますが、まどろみの中ですのでご容赦ください。眠りによせたある男の独り言など、得てしてこんなものなのですから。

『下妻物語』の遊戯性と厳格さ

『下妻物語』を観終えた直後に感じたのは、やや居心地の悪い、しかしかすかな微笑を伴った“敗北感”でした。「やられた…」という思い、と言い換えてもかまいません。それは恐らく、観る前から「CM出身監督」と高を括っていたということでしょうが、結果的には(全てとはいえませんが)杞憂だったようです。短時間に映像(情報)を詰め込まなければならないCMは、いきおい、“過剰なわかりやすさ”を義務付けられている部分もありますが、それはあの時間内だから了解できるのであって、映画でそれをやられてしまうと、これはもう観るに耐えない代物に成り下がってしまうものだというのがこれまでの認識でした。この認識は、実際にCM出身監督の作品を観ることで確かめ得た部分もあるという意味では“正確”であり、一方で、それらの印象が齎してしまう偏見の可能性も否定できないという意味では“曖昧”でもありました。ここで今回私が感じた“敗北感”に立ち返れば、この後者に当たる認識が(ある程度)裏切られたことに拠ると言えるでしょう。

『下妻物語』を観終えた直後に感じたのは、やや居心地の悪い、しかしかすかな微笑を伴った“敗北感”でした。「やられた…」という思い、と言い換えてもかまいません。それは恐らく、観る前から「CM出身監督」と高を括っていたということでしょうが、結果的には(全てとはいえませんが)杞憂だったようです。短時間に映像(情報)を詰め込まなければならないCMは、いきおい、“過剰なわかりやすさ”を義務付けられている部分もありますが、それはあの時間内だから了解できるのであって、映画でそれをやられてしまうと、これはもう観るに耐えない代物に成り下がってしまうものだというのがこれまでの認識でした。この認識は、実際にCM出身監督の作品を観ることで確かめ得た部分もあるという意味では“正確”であり、一方で、それらの印象が齎してしまう偏見の可能性も否定できないという意味では“曖昧”でもありました。ここで今回私が感じた“敗北感”に立ち返れば、この後者に当たる認識が(ある程度)裏切られたことに拠ると言えるでしょう。

では『下妻物語』は“過剰さ”を内包していないのかいうと全くそんなことはなく、むしろ“過剰さ”は全編に溢れていると言えます。まずその“過剰さ”とは何かということですが、本作における(というのも、これは作品によって変わるものだからですが)それを敢えて定義すれば、「画面に付与された(有形・無形の)ギャグ要素が氾濫している状態」ということになります。冒頭の事故シーンにおける“映像的スローモーション”(極度に装飾的なそれは、あの「サッポロビール」のCMを直ちに思い出させるでしょう)からしてすでに明らかですが、さらにいくつかの例を挙げるなら、フレームを飾るイラストレーションや度々登場するテロップ(字幕)、頻発される直接的、間接的な固有名詞の類やそれを阻む電子音(ピー音)、あるいは深田恭子によるあのナレーションすらがそれに当たると思います。ほとんど“悪ノリ”とも言える程に好き勝手やっているかとも思われるその様は、『KILLBILL Vol.1』におけるタランティーノを想起させもします。お笑い芸人を起用するあたりの“臆面なさ”には容易に納得できない自分も居はしましたが、怪優・阿部サダヲの大胆極まりないかぶりモノに至っては、その“悪ノリ”を感じさせつつも、その度を越した存在感が物語を根底から揺さぶる様を目の当たりに出来て感動的でした。とどのつまり、『下妻物語』には“過剰さ”に覆われていたと結論したいのですが、しかし、それだけが私に“敗北感”を齎したわけではないのです。

『下妻物語』には、時折ハッと息を飲むような画面が存在します。それはあの茨城の、透明でイノセントな青空の挿入だとか、あるいは、深田恭子と土屋アンナの屋内での会話を左右のパンで大胆に切り取ったシーンだとか、やはりこの主人公2人の“友情の萌芽”を、かなりの高みからさりげなく捉えたパチンコ屋脇におけるロングショットの存在に見受けられるのですが、つまり、随所で反復されるギャグを“締める”画面の存在がかなり慎重に配置されていて、“過去との決別と新たなる人生への一歩を踏み出すこと”という、題材としてはそれほど珍しくない本作の主題を、最後まで飽きさせずに持続させる“生真面目な”説話手法に心底感心した結果、件の“敗北感”に至ったというわけです。

“過剰さ”に彩られながらも、CM的な“インパクト”のみで語ることをたやすく許そうとはしない厳格さ。“映画とは?”という根源的な問いを改めて考えさせるという意味で、極めて貴重な映画であることを認めざるを得ないでしょう。

2005年01月27日

『バッドサンタ』を前に無表情にならざるを得なかった理由

『バッドサンタ』は、コーエン兄弟がエグゼクティヴ・プロデューサーを務めています。といっても、そもそも製作総指揮など単なる(イメージ上の)“箔”くらいのものですし、何ら実質性を伴いはしないとも思うのですが、それでもなんとなく彼らの“テイスト”が表れていはしまいかなどと思ってしまう辺り、私の小市民的態度が如実に表れていて嫌になります。まぁそれは置くとしても、今調べてみたところ、今回のコーエン兄弟はオリジナルの脚本に手を入れて実際にコーエンテイストを反映させたらしく、その上からさらに監督自身が手を入れたとのこと。

『バッドサンタ』は、コーエン兄弟がエグゼクティヴ・プロデューサーを務めています。といっても、そもそも製作総指揮など単なる(イメージ上の)“箔”くらいのものですし、何ら実質性を伴いはしないとも思うのですが、それでもなんとなく彼らの“テイスト”が表れていはしまいかなどと思ってしまう辺り、私の小市民的態度が如実に表れていて嫌になります。まぁそれは置くとしても、今調べてみたところ、今回のコーエン兄弟はオリジナルの脚本に手を入れて実際にコーエンテイストを反映させたらしく、その上からさらに監督自身が手を入れたとのこと。

さて、その上で本作の感想を述べれば、「ふ〜ん、そうだったんだ…」くらいのもの。結論を言えば、『バッドサンタ』をほとんど楽しむことが出来ませんでした。無論、感動なども…観る前の漠たる期待も潰えた、ということになります。

本作を観た上で考えてみたいのは、映画における“コード”に関してです。“コード”、つまり“約束事”ですが、それを規定するのは一先ず“文化”ということになるでしょう。一言で“文化”と言っても、そこには様々な要素が含まれてしまうものですが、中でも極端な差異が表れやすいものとして“宗教”が挙げられると思うのです。

『バッドサンタ』は文字通り“悪いサンタクロース”の話ですから、物語の舞台は必然的にクリスマスである12月25日周辺に設定されています。クリスマスといえばキリスト教、という概念は現代の日本人に薄れつつあるのかもしれませんが、全国民の8割以上がキリスト教徒であるアメリカにおいて、クリスマスはやはり重要なイベントであることは違いないのです。

『バッドサンタ』に私が乗れなかった、というよりどちらかというと、特筆すべき感情の揺れをいささかも感じなかったのは、私がキリスト教徒ではないからでしょうか。ある意味「YES」だと言えます。本来あるべき姿とは間逆のサンタクロースの存在がこの映画の肝であり、クリスマスという特別なイベントを舞台に彼がどのように変化するのかが主題であるにもかかわらず、その「クリスマスの重要性」を真に理解できない私が、本作にちりばめられた種々の“コード”に気づくことも、それを楽しむことも出来ないのも当然だ、と。プロテスタント福音派の勢力が増し、保守性を強めつつあるアメリカでは、このスキャンダラスな映画の配給をディズニーが拒否し、観客の反応も真っ二つに割れるほどある意味で物議を醸したようですが、それを聞いたところで、やはり私には「ふ〜ん」としか思えないのも、私がキリスト教徒では無いからだと言うことが出来るのかもしれませんし、事実、そう思う部分もあります。

しかしながら一方で思うのは、これまで私が好きだったり嫌いだったりした映画における“コード”群には、文化の違いなど当たり前のように軽々とを飛び超えて理解した(気になるような)ものの方が圧倒的に多かったのではないか、ということです。西部開拓者時代など経験していない私にも西部劇を心から楽しむことが出来るように、カンフー映画も、ホラー映画も、遠い異国のラブロマンスですらも、そこに渦巻く“コード”を読み取ってきたではないか、と。そのように考えると、宗教の違いだけを理由にすることが躊躇われてきます。やはり、作品の出来そのものに乗れなかっただけなのかもしれません。

コメディを土台にやや心温まる結末で締めくくるという意味では、先日観た『ふたりにクギづけ』と同様な構造だとも言えますが、『バッドサンタ』における最大の問題は、たった1シーンにしか笑えなかったことです。確かにビリー・ボブ・ソーントンははまり役だったと言えるでしょう。サンタらしかぬ暴言の数々を吐く台詞回しも、相棒である小人俳優トニー・コックスの、ホドロフスキー映画から出てきたような道化ぶりも決して悪くはなかった。しかし、テリー・ツワイゴフ自らが発言しているように、その台詞の“ニュアンス”を一番大事にしている本作は、英語圏に暮らす(あるいは英語をネイティブレベルで操れる)人でなければ理解されづらい、つまり、その面白さが伝わりづらいのかもしれません。事実、私が唯一笑えたシーンも、台詞にではなくそのアクション(ボクシングのリングにおいて、3人が股間をパンチしあう場面)にだったのですから。

これまでコーエン兄弟の映画には比較的“笑えた”私ですが、本作にはほとんど“笑えな”かった。ここで、映画とは脚本だけが重要なのではなく、カメラ、照明、音楽その他から成り立つ“総合芸術”なのだという当たり前の事実を思い出し、先日『ふたりにクギづけ』の文章にも書いたとおり、やはりコメディは最終的には笑えなければならないのだという思いを一段と強めたのです。

2005年01月24日

カイエ週間〜『トルチュ島に漂流した人たち』

昨日に続いて、“幸福な週末”の続きを。

昨日に続いて、“幸福な週末”の続きを。

日曜日は東京日仏学院で開催されている「カイエ週間」に行ってきました。非常に貴重な作品を観たので、それについてもやはり多少は触れておかねばならないでしょう。

『clean』以来2度目の東京日仏学院には、上映の30分前くらいに到着しました。前回ほどの混雑は流石にないだろうと高を括っていましたが、30年ぶりのジャック・ロジエをみすみす見逃すまいと考えている映画好きはやはり多く、同時通訳での上映ということもあってか、会場は満席でした。

『トルチュ島に漂流した人たち』は1974年に撮られたフランス映画で、昨年フランスでリバイバルされ再評価されたようです。今回の「カイエ週間」でも私が一番注目していた作品でしたが、同時通訳というなれない環境を差し引いても、予想以上に途方も無い作品であったと言えるでしょう。フランス映画が持つ“貧しい”イメージなどこの作品を前にたちどころに雲散霧消するだろうと思わせるほどに、出鱈目な笑いがあり、そしてまたドキュメンタリー性(それを今起こりつつある事件だと換言してもいいのですが)がある。『アデュー・フィリピーヌ』といい本作といい、どうしてこのような作品が正式に公開されなかったのかが全くわからなくなり、その意味で、東京日仏学院の10年にわたる一貫した努力は、間違いなく賞賛に値すると言えましょう。

無人島(夢)へのポジティヴな思いと、無謀な計画が故の停滞。その2つはぎこちなく、ということは、決して上手く按配されることがなくどことなくぶっきらぼうに投げ出され、半ば強引に収束されています。この一見場当たり的“ぶっきらぼうさ”は、主人公ピエール・リシャールが演じるジャン=アルチュール・ボナバンチュールのそれに重なります。彼の振る舞いは、唐突で、出鱈目で、観ているこちらを当惑させもしますが、そこに漂うユーモア(ほとんどギャグと言えます)が何とも心地よく、それ故か透明な印象を齎してくれます。『アデュー・フィリピーヌ』の後半に唐突に顔を出す、あのイタリア人のような途方もない存在が、本作にも登場します。船の持ち主であるその黒人は、神出鬼没に画面に現れては、奇妙なリズムで歌うのです。物語が円滑に進もうとするのを監督自身が逐一阻んでいくような映画。もちろん、この映画に監督のメッセージなどを読み取ろうとしても徒労に終わるでしょう。もはやジャンルからも遠くはなれ、決して分かりにくいわけではない物語であるにもかかわらず、かなり孤立した存在感を放っているのです。何処が演出で何処が即興か、それすらわからなくなります。つまり、現実と虚構の境界線すらひたすら曖昧に宙に舞っていくかのようです。

この映画をどのように受けとめればいいのか。出来の良し悪しの問題ではもちろんなく、あの冒頭の絵画を、あのベッドでの会話を、あのジャングルでの彷徨を、あの朝の光を、あの海の青さを、そして、人を喰ったようなあの展開を……確かなことは、本作を観ながらその不意打ちのギャグに私は笑い、不意打ちの景色に感動し、不意打ちのラストにもう一度観たいと願ったということです。ほとんど過激にそれだけで充分だと納得させる『トルチュ島に漂流する人たち』は、生半可な映画では対抗できない程の途轍もない存在感を、私に植え付けたのでした。

天邪鬼な百合の花

この週末は私にとって、ことの他有意義で感動的だったとまずはご報告しておきます。無論、それは映画に拠る部分もあるとは言え、全く映画とは関係ない部分での“幸福”としか言いようの無い極私的な出来事がありまして、どちらかというと普段孤独に陥りがちな私の気分も、この週末に関してはかなりのハイテンシオーネの状態をキープするに到ったと。まぁ、そのようなこと(と言っても分からないでしょうが)をこの場で詳述するつもりもありませんが、映画を観る際のコンディションは意外と重要なもので、それはそのままこの週末のコンディションに多分に好影響を与えたというわけです。

この週末は私にとって、ことの他有意義で感動的だったとまずはご報告しておきます。無論、それは映画に拠る部分もあるとは言え、全く映画とは関係ない部分での“幸福”としか言いようの無い極私的な出来事がありまして、どちらかというと普段孤独に陥りがちな私の気分も、この週末に関してはかなりのハイテンシオーネの状態をキープするに到ったと。まぁ、そのようなこと(と言っても分からないでしょうが)をこの場で詳述するつもりもありませんが、映画を観る際のコンディションは意外と重要なもので、それはそのままこの週末のコンディションに多分に好影響を与えたというわけです。

というわけで、土曜日はアテネフランセ主催の「ジョン・フォード『投げること』完結編」へ。蓮實重彦氏による“映画表現論-21世紀version-”と題された本講演は、先にフランスと日本で発表された同名の評論を完結させるという題目の元に催されたようです。

当日券のみ、30分前からのチケット販売とのことでしたので、かなり早めに現地におもむきました。小津に続いて氏が発表したモノグラフィーということもあって、期待も高かったということです。加えて、西部劇を好む私にとってジョン・フォードが比類なき監督だったということも、本講演に参加しようと思った要因です。果たして開場は満席、余談ですが、『レイクサイド・マーダーケース』公開初日にも関わらず、青山真治監督も駆けつけていたようです。

例によってリポートの詳細は他サイトに譲り、雑感をば。

すでに「文学界2月号」を読んでいた私としては、それを忠実に再現したかのようなこの講演に大きな発見は無かったと言えますが、それより何より、41本に及ぶ参考上映(VHS)には貴重な作品が多く、とりわけ未見だった遺作『荒野の女たち』のラストシーンを観られただけで満足だったといっても言い過ぎではありません。

もちろん、これまで蓮實氏の言説を読んだり聞いたりしていた私とて、例えるなら『カリフォルニア・ドールス』のあるシーンを何回観ても同じところで笑ってしまうように、時にジョーク交じりの氏の講演はやはり興味深く、2時間以上という時間を全く感じさせなかったと断言することには躊躇を覚えません。事実、「文学界」に書かれた論評には“目から鱗”的な発見も多かったのですから。

カメラによって記録されたフィルムの全てが映画にはならないことは、極当たり前の事実として認識されています。つまり、映画作品はあるショットを生かし、別のショットを殺しながら成り立っているのですが、だとすれば、生かされたフィルム(映画作品として完成したフィルム)には、生かされた必然があります。にもかかわらず、人はそのショット一つ一つに目を瞑ろうとする。結果、画面を観ずに捏造された解釈という武器を振り回し、肝心な映画自体を取り逃がす……これが、“motion picture”と呼ばれている映画が常に抱えている問題だという氏の一貫した姿勢は、本講演においても変っていません。いったい、誰が“運動”を“観て”いるのか、と。

ジョン・フォード作品において、“投げること”がいかに徹底した主題だったのか。それを証明するには、やはり作品を“観る”しかないということがこの講演のテーマでした。それは確かに抗いがたい程に鮮やかな証明として、私の目に映ったと言えます。もちろん、それが“絶対的”なフォード作品の“観方”だと断言出来るかといえばそれは難しく、あくまで相対的な価値基準であることもまた否定できないでしょう。ただ、私はこの講演の後、ジョン・フォード作品のことごとくを見直したいという欲求に捉われました。現代の批評家としての役割が、“動員”に直結するかどうかは大いに議論の余地があり、またTVというメディアから聞こえてくるが故の錯覚、例えば某感動強要人だとか、某自腹恐喝人などの影響力も決して無視できないのですが、批評としての価値は、観ることが困難な作品を上映できるだけの人を動かし、不当な評価を受けつつある作品の新たな“観方”を提示することで、やはり人を動かすということにあるのではないかと、久方ぶりに、そのような論考に到った次第です。

ちなみに、表題はこの本文とは何の関係もなく、私の“気分”を簡潔かつ曖昧に表したものです。

2005年01月20日

もはやあの頃の心理は・・・

ログというものは、眺めていると本当に興味深いものです。半角英数字の羅列から、人間の行動記録が透けて見えてくるのですから。サイトを開設してからというもの、日々のログチェックを怠らないのも、そこにはまだ見ぬ人間との、かすかなつながりを感じてしまうからです。こんなことを考えると、私は生来のロマンティストだなぁと恥ずかしながら自覚してしまいます。

ところで、何故だかはわかりませんが、今月はいつにも増して大学からのアクセスが多いのです。それは東京に留まらず、全国各地の大学に及んでいます。私が学生時代には、まだまだインターネットなどという言葉は一般的ではなく、大学でパソコンを操ることなど皆無でした。まぁそもそも私は大学にはほとんど顔を出さない学生でしたが、大学外でもパソコンとは全く無縁の生活だったと言えます。現在では考えにくいこのような環境に、少しも不自由など感じていなかったのです。

私個人、今、映画の情報を得るにはインターネット以外思いつかない生活をしているので、学生の方たちが、講義の合間(あるいは講義中)に、興味ある映画の情報を検索する行動心理自体には肯けます。しかしそれ以上に私の興味をくすぐるのは、彼らが使用する検索語です。映画の題名で検索するというより、比較的抽象的な名詞や状況を表す言葉、あるいは映画作品とは容易に結びつきづらいタームにより、当サイトに辿りついてくるのです。ということは、当サイトのどこかにそのような言葉が存在するということなのでしょうが、学生の方たちは、こんなページが出てきてさぞがっかりしていることでしょう。「何だよ、映画のサイトじゃん…」なんて。

まぁもし興味が沸いたら、コメントでも残してください。

というわけで、『オールド・ボーイ』を書き上げてやや抜け殻感が否めない[M]でした。

また週末から少しずつ書いていきます。

2005年01月19日

『オールド・ボーイ』、物語を超えていく画面の連鎖

全ての始まりは、どこかの劇場で2004年の夏頃に観た予告編における、ほとんど一瞬だけ見受けられたあのアクションシーンを目にした時だったかと思います。十人位はいるであろう猛者たちを相手に、たった一人で立ち向かっていくシーンです。薄暗い廊下という舞台装置と、横長の画面。しかも、“復讐”という魅力的な題材であれば尚更、私の期待は次第に高まっていったのです。どうやら“復讐”という題材は、観るものの健康にも良いのかもしれません。

全ての始まりは、どこかの劇場で2004年の夏頃に観た予告編における、ほとんど一瞬だけ見受けられたあのアクションシーンを目にした時だったかと思います。十人位はいるであろう猛者たちを相手に、たった一人で立ち向かっていくシーンです。薄暗い廊下という舞台装置と、横長の画面。しかも、“復讐”という魅力的な題材であれば尚更、私の期待は次第に高まっていったのです。どうやら“復讐”という題材は、観るものの健康にも良いのかもしれません。

『オールド・ボーイ』は日本の漫画を原作にしているらしく、カンヌでグランプリを獲得し、審査委員長だったクエンティン・タランティーノが最大級の賛辞を贈ったらしく、すでにハリウッドでのリメイクが決定されていて、ユニヴァーサルが高額でリメイク権を獲得したらしいです。漫画を読んだわけでもなく、カンヌの授賞式に居合わせたわけでもなく、いわんやユニヴァーサルに友人もいるはずもない私は、『オールド・ボーイ』を観るまで、様々なメディアで見たり聞いたりしたかもしれないような作品外的な情報しか持ちえていませんでした。観ていないのですからそれも当然ですが、3回観た今、それらの情報は取るに足らないと断言しましょう。

思えば、3回観た印象はそれぞれ違うものでした。

それぞれを一言で言うなら、1回目は“絶句”、2回目は“驚愕”、そして3回目は“確信”となります。では、何故繰り返し観ることになったのかと問われても、それを説明するのは難しいと言わねばなりません。観た直後に感じた、“もう一度観なければ”という心の声に従っただけなのですから。しかし、1回目よりも2回目、2回目よりも3回目に向かって、ある思いを強めていったことだけは確かです。その思いとは、画面を“観る”ことが如何に重要か、ということです。再確認と言っていいその自覚は、映画作品外の情報が溢れていくにつれ、次第に強いものとなっていったのです。

あくまで私の中の一般論に拠れば、映画を観るとき、人は物語に左右され易いのではないかと思います。無論、この一般論から私自身を除外するつもりなど毛頭ありません。自身の経験に照らし合わせてみれば、物語は自己に安心を与えこそすれ、決して不安にさせることはなかったからです。さらに踏み込めば、観る者がそれぞれに頭の中で構築する何かが物語であり、それが孕み持つ“都合のよさ”とこれから私が述べようとしている“画面自体の持つ力学”とは、ある作品内においても別種の思考を要請するものなのです。映画において絶対的なものがあるとすれば、それは“画面”と“上映時間”だけで、物語はその意味で相対的な位置に留まらざるを得ないのです。

ところで『オールド・ボーイ』は、物語に多くを負う映画だと言えるかもしれません。“結末を明かすな”という宣伝文句が多分に語っているように、それが監督の本意かどうかは別として、日本における本作はその“謎解き”に重点が置かれているからです。この時点で『オールド・ボーイ』は、ミステリー的様相を帯び始める。予め“何故監禁されたのか”という主題が知れ渡っていては、それも詮無く認めざるを得ないでしょう。『オールド・ボーイ』は、その物語が観客を牽引する映画だと……

事実、『オールド・ボーイ』の物語展開は観るものを惹き付けるに充分な要素が多く備わっています。監禁生活とその終了に至る主人公・オ・デスの心的葛藤と変容、そして炸裂する肉体的鍛錬の成果。決意した復讐が人生の復習へと滑っていく過程での恋愛と記憶をめぐるドラマ。そして、その復讐心が黒幕であるイ・ウジンの復讐によって凌駕されていく大胆な転換等々、この2時間に及ぶ映画を、その説話だけに注目し語ることは充分に可能で、それはそれで様々な賞賛やそれに対する異論を生み出すに値すると言えます。しかし物語というものは先に述べたごとく、観客によって変幻自在なものです。登場人物の心理は、精緻な説明的描写をもってしても、全てを理解することなど出来ません。結局、映画の解釈など極めて曖昧なもので、だからこそ様々な意見が生まれるのですから。

だとするなら、では、私が本作を観終えた上で、“確”かに“信”じたものは何だったのか。

3回にわたり『オールド・ボーイ』を観た私は、次第に物語を放棄していきました。いや、物語を放棄するために3回観た、と今では言えるかもしれません。絶対的であろう“画面”と“”時間”に正面から向き合うしかない。言葉を失い、劇場で途方に暮れもしたあの興奮は一体何だったのか、その原因は、断片であるショットがいかにして統合され、時に省略され、そしてぶつかり合いながらも思いもしなかったような効果が生まれたのか、それらに求めることが出来るはずだと思ったからです。もはや相対的でしかない物語は一端括弧にくくり、復讐という魅力的題材にも目を瞑って、すがるように“画面”を観続けるしかなかったのです。

ただし、だからといって『オールド・ボーイ』における重要なファクターは、実は画面を観ることだけでは分かり得ないでしょう。ともすれば叙情的な、あるいは悲劇的な、もしくはドラマティックな、明らかに画面との相乗効果を狙った音楽の存在を忘れてはならないのです。実際、そこからどのような物語が語られようとも、あの冒頭の、リリカルなピアノとストリングスによる重奏から一転して激しくドラマティックなリズムを刻む「Look Who's Talking」という曲と、タイトルバックからファーストシーンへの推移との、完璧な調和が持つ力には、心地よい敗北感と嫉妬を感じました。まさに息を飲むようなその“画面”には、しかたなく曖昧な言葉に逃げれば、これから始まろうとしているドラマの開始を告げるに相応しく、ショットの“生”というべきものが刻まれていたのではないでしょうか。その身をネクタイ一本で支えられている“犬にも劣る男”と、彼を腕一本で支える主人公オ・デスをやや遠目から捉えたごく短いショットに、カンヌの審査委員長は確実に嫉妬心を抱いたと思います。画面のフォトジェニック性を無視できないクエンティン・タランティーノが、「グレイト!」などと言わずとも、あの画面に充満する“映画的な力”を容易に実感できるからです。つまり、それは観客である私を興奮させるに充分なショットだった、と。これから始まる凄絶なドラマの予兆を感じさせながらも、あくまで“映画”たろうとするが故の“虚構性”を突きつけるそのショットに反応した観客は、“物語”という相対的なものに対峙する前に、まさしくショットそのものの力に圧倒されたのではないかとすら思ってしまいます。

劇中、私自身が観るたび同じように胸が躍ったシーンは、予告編で観たあの殴りこみのシーンに他なりません。雑居ビルの7.5階に位置する怪しき監禁ビジネスの舞台へと主人公が殴りこむ時、その手に握られている金槌にはまさしく“武器(ウェポン)”としての存在感が漲っていて、それはもはや工具(ツール)ではなく、しかし、常軌を逸したシークエンスショットが始まってしまえば、その小道具使いの上手さに驚いている暇も無い(同様に、CD-ROMや歯ブラシがたちどころに武器として生まれ変わるシーンを想起することが出来ます)。約3分に渡って展開される1vs18の格闘シーンは、絶対にワンショットで撮られるべきだったと、根拠も無く思わせるほど映画的魅力に富んでいて、その時背景に流れる、本作のタイトルと同じ名前を持つ「old boy」という悲痛なサウンドトラックもまた、右方向に進んでは左に戻り、また右に進んでいく緩やかな横移動のカメラの動きを言葉も無く説明しているかのようです。背中にナイフを刺されながらも一人、また一人とぶちのめしていくオ・デスは、まさに怪物(モンスター)というに相応しい。長いシークエンスショットが終わった後のさらなる戦闘を、漫画的省略が生み出す乾いた笑いとして描くリズム感も含め、この一連のシークエンスは間違いなく私の生涯に残る記憶として深い刻印を残しました。

ところで、『オールド・ボーイ』はR-15指定ですが、その理由は、恐らく残酷で執拗な暴力描写に求めることが出来るでしょう。あるいは、カン・ヘジョン演じるミドとの生々しいセックスシーンにも拠るのかもしれませんが、いずれにせよ指定とは何の関係のない私にとってさしたる問題もありません。ここでの考えてみたいのは、映画においては残酷ささえもが“イメージ”であるということ。この“イメージ”という言葉は、その名のごとく、観客による想像の産物です。何故なら、『オールド・ボーイ』において、所謂目を覆わしむるシーンなど一つとしてないからです。金槌で歯を折る拷問シーンも、舌をハサミで切断するシーンも、その行為の瞬間だけは悉く排除されています。にもかかわらず、人は、あたかもその瞬間を目にしているが如く、“残酷”なイメージを想像してしまうのです。結果としての描写(折られた歯や切断された舌)が観客のイメージを決定するという、映画における“当たり前”の事実。ここでも観客は、物語同様、ある種の“捏造”によって映画を“理解”していくことになります。もちろん、何を見せ何を隠すかという問題に、監督であるパク・チャヌクが意識的だったということを忘れてはならないでしょう。『オールド・ボーイ』にはいずれも印象的な24曲のサウンドトラックが使用されていますが、それらももちろん、イメージの増幅を助けるという意味で、意図的に配置されているのです。

そのように考えると、『オールド・ボーイ』という映画は、ショット同士をいかにつなぎ、そこにどのような楽曲を被せるかという、言ってみれば、映画の根源的創造性を真摯に追求した作品だと言えると思います。一言で言えば、“編集”の映画だと言えるかもしれません。無論、主要な俳優陣の演出は申し分無いし、原作とは違う着地点を持つと言われている脚本自体も悪くないのですが、3回観た私は、その撮影自体の素晴らしさ(とりわけヒッチコックの影響かとも思われる俯瞰ショットの美しさ)も含め、やはり本作を“編集の映画”と呼びたい。

その最たる部分は、先に述べた冒頭のシーンと、ラスト近く、ユ・ジテ演じるイ・ウジンが自ら命を絶とうとする姉を腕一本で支えようとするシーンとの見事な対比と、その後に続く、イ・ウジンの自殺シーンの悲壮感に集約されていたと思います。愛する姉を支えきれなかったイ・ウジンの、その手のクローズアップが引き金をひくショットに連なるあたりの呼吸には、心底感動し、そして動揺しました。何と凄まじく、同時に美しい映画だろうか、と。

この賞賛の矛先は、映画において無くてはならない“編集”という要素に向けられているのかもしれません。そして、本作を(現時点での)生涯の10本だと確信させたのは、“映画を観る”という行為の難しさを、改めて考えさせてくれたことに拠るのです。

2005年01月16日

¥60280…

とは、この週末の出費になります。あえて内訳は書きませんが。

土曜日は飯田橋の東京日仏学院において開催されている「第10回カイエ・デュ・シネマ週間」に参加するため、朝9:30からチケットを求めて並びました。すでに30人近い人々で列が出来ている、ほとんど信じがたい光景を目の当たりにしながらその列に加わり、オリヴィエ・アサイヤス監督の『clean』11:00〜のチケットを購入。その場に居合わせた人々の大半は、午後に催される樋口泰人と監督自身の対談が目当てのようで、蓋を開けてみれば11:00の回は空席もちらほら。これなら並ぶ必要など無かったな、と若干後悔しました。

『clean』はと言うと、マギー・チャンのカンヌでの主演女優賞は、英・仏語を操る彼女のジャンキーから母への、心情的な変貌の見事さに与えられたのだろうと納得。マギー・チャンはジャッキー映画に出演している頃とは全くの別人だな、などと思っていたのですが、泣き顔を見るにつけ、やっぱり“あの”マギー・チャンだとこちらも納得。

冷たい雨の中、足早に飯田橋を後にし、ジムへ。「理由」を読みながら1時間強の有酸素運動を経て、一端帰宅。夜に備えました。夜は夜で、久方ぶりの吉祥寺での飲み。高井戸に住んでいた時には、毎週通っていた吉祥寺も、たま〜に行くならそれなりに悪くない町だな、と。“たまに行くならこんな店”ということで2件ハシゴし、帰宅したのは深夜4時頃でしょうか。久々にいつもの悪い癖が出て、就寝前にブリトー・キムチ炒飯・ラーメンの豪華三点セットを平らげました。その後、眠るまでに相当な自己嫌悪に苛まれたのは言うまでもありません。

今日は今日で、新宿武蔵野館にて『もし、あなたなら〜6つの視線』初回を鑑賞する予定でしたが、4時過ぎに就寝した私は流石に起きられず断念。そういえばコンタクトが切れていたな、と思い立ち、ついでに前から目をつけていた美容室に行くか…とばかりに、またしても冷たい雨の中渋谷へ。半年分のコンタクトを購入し、松涛にある美容室「jurer」へ。ここ数年にわたる“美容室ジプシー”生活の終止符を打つ時が来たようです。 詳しくはHPを見ていただければと思いますが、立地・インテリア・テクニック・ホスピタリティ全てにおいてパーペキ(死語)とも言える「jurer」は、友人らに推薦しようと思っているくらいです。オーナーのchaca氏は年齢の割に私よりも見た目が若く、それはそれで複雑な心境にもなりましたが、それはどうでもよい話です。飲み屋だけでなく、もはや美容室も隠れ家の時代だなぁ…と。原宿「sashu」以来、久々に気に入りの店になりそうです。

というわけで、諸々の出費が嵩みまして、この金額になった次第。

さて、これから『オールド・ボーイ』の仕上げに入るとします。仕上がるか分かりませんが。

2005年01月13日

Le Spleen de Tokyo〜東京の憂鬱

だからといって、私は積極的に詩を読む人間ではありませんので、表題はボードレールからいただいただけ、ということになるのですが。

だからといって、私は積極的に詩を読む人間ではありませんので、表題はボードレールからいただいただけ、ということになるのですが。

最近、何故か良く眠れません。夜中に数回必ず目が覚めてしまいます。その都度水を飲んだり乱れた毛布をかけなおしたりしながら、目が覚めるに至った必然を捏造したりするのですが、根本的な原因はわからないままです。

(恐らく)情緒は安定していますし、仕事にも支障は出ていません。とすれば、これは“倦怠”というやつでしょうか。“倦怠”という言葉自体は決して嫌いではありませんが、自身が支配されてしまうとそれはそれで困ってしまうわけで。唯一支障が出ているとすれば、『オールド・ボーイ』のテクストが一向に進まないことです。昨日も2時間程、PCの前でしかめ面し続けたものの、書いては消し、また書いては消しの繰り替えしでした。

というわけで、あまり日記を書く気にもなれないのですが、それもblog運営者として本意ではないので、一先ず最近購入・レンタルした書籍・雑誌をリストアップしてお茶を濁そうかと。

(1)「人のセックスを笑うな」(山崎ナオコーラ)

(2)「アヒルと鴨のコインロッカー」(伊坂幸太郎)

(3)「夢のある部屋」(澁澤龍彦)

(4)「理由」(宮部みゆき)

(5)「絶望・断念・福音・映画―「社会」から「世界」への架け橋」(宮台 真司)

(6)「invitation 2月号」

(7)「文学界 2月号」

(8)「cut 2月号」

週3回ジムに通う身としては“これだけあれば当分もつナァ…”というのが正直なところ。私はザッピング的読書には不向きなので、やはり一つ一つ潰していくしかありません。現在、「理由」を読んでおりますが、これは別に映画を観るためとかそういうわけではありません。どちらかといえば、映画の原作など読みたくは無いのですから。映画は映画内で完結させる、これが今のスタンスです。

リストアップしておきながら、上記内容については触れずにおきます。

一点だけ申し添えれば、「人のセックスを笑うな」は私のジムにおける最低限の時間単位である1時間すら持たなかったということです。ただし、その問題と内容は全く別問題ですが。

2005年01月11日

エロスと再編成とミュージカルとパンク〜『揮発性の女』『恋に落ちる確率』『五線譜のラブレター』そして「ラリー・クラーク〜パンクピカソ展」

意外なほど力が入ってしまった『犬猫』評、これを終えたのでやっと『オールドボーイ』に取り掛かれます。またぞろ長文になる予感もしますが、生涯の10本に入る作品ですから、何としても公開中に書き上げたいと思います。

さて、年が明けてからも順調な映画生活を送っているワタクシ、先週から昨日にかけては、3本ほど鑑賞しました。『揮発性の女』『恋に落ちる確率』『五線譜のラブレター』です。

熊切監督の4作目に当たる『揮発性の女』は、石井苗子のエロティシズムが意外なほど映画的だったと発見。辺鄙な片田舎を舞台としている点、ある犯罪を通じて男と女が出会う点、悲痛な片思いが劇的なドラマを生むことなくラストへと向かう点など、『空の穴』に通じる点も多く、言ってみれば男女が逆になったバージョンなのかも、などと考えてみたり。

デンマーク映画『恋に落ちる確率』は、その邦題を見た瞬間、一端無視したのですが、一応詳細を調べてみると、どうも“ドグマ的”アプローチらしいということがわかり、それではと言うことで観にいった次第です。果たして、本作はカンヌでカメラ・ドールを受賞した新人監督クリストファー・ボーの才能が如何なく発揮されていて、舌を巻きました。映画文法を軽く飛び越えていく軽快な筆致と、シネマスコープで切り取られた力強い顔のアップが印象的で、そう思うに付け、ああ、この邦題はことごとく失敗しているなという結論に至りました。実際、この映画を観に来ていた観客の多くは何故か年配層で、これは予想でしかありませんが、配給側が狙った客層ではないだろうな、と。いずれにせよ、クリストファー・ボーという名前は記憶されねばならないでしょう。別途作品評を書こうかと思ってます。

『五線譜のラブレター』は、私にはあまり馴染みの無かったミュージカル映画です。が、本作には素直に感動。とりわけ、“Night and Day”を歌う場面はその流麗なカメラワークといい、歌声といい、胸に迫るものがありました。やや複雑ともいえる構造を持つ本作ですが、ケビン・クラインとアシュレイ・ジャッドの演出はその特殊メイクも含め非常に素晴らしかったと言えるでしょう。

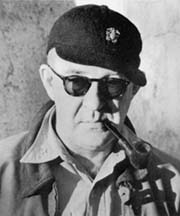

映画以外では、ワタリウムで開催中の「ラリー・クラーク〜パンクピカソ展」に行ったりも。ラリー・クラークの映画を特に好んで観ているわけではありませんが、彼の写真は結構好きかもしれません。62年から71年にかけての、彼自身の容貌の変化には驚かされましたね。アメリカにおけるカウンターカルチャーやヒッピームーヴメントの影響かどうか知りませんが、いかにも“それらしい”風貌の彼はなかなか男前でした。思春期への強烈な羨望が彼を動かしていたのは周知の通りですが、まだ12歳だった彼の初めての悲惨な体験を読むと、改めてその価値観の歪みが浮き彫りになったような気がします。この歪みは、しかし、私の中ではどこまでもポジティヴなものとして写りました。

さて、今週末は待望の“カンヌ週間”に繰り出す予定です。

2005年01月09日

『犬猫』、画面に漂う完璧な“呼吸”

『犬猫』を一度観終えた後、言いがたい後悔の念に苛まれました。3年前、何故『8mm版 犬猫』を無視したのか。もちろん、その当時は井口奈己という名前にいささかも反応しえず、絶えずPFFの受賞結果に目を光らせていたわけではなかったのでそれも当然なのかもしれませんが、しかし、その2001年より遡ることさらに3年前に、やはりPFFで準グランプリに輝いた『鬼畜大宴会』の舞台挨拶にまで駆けつけ、その挑発的な暴力とエロスにしたたか打ちのめされた経験があるので、やはり言い訳は出来ません。恐らく当時からあたりに放射していたであろう『8mm版 犬猫』の“煌き”を見逃したこと。その悔恨は、少なからず『犬猫』2度目の鑑賞に影響を促し、そして2度見終えた今、紛れも無い歓喜へと変化したのです。

まず論を進める前に、『犬猫』冒頭のシークエンス(アヴァンタイトル)を振り返ってみます。

質素な、だけれども決して冷たさの印象を与えない、小津作品のようなタイトルバックの背景には、なにやら野菜を切る音が響いています。そう思った直後、未だタイトルも表示されないまま切り替わったファーストシーンで、藤田陽子演じるスズは、とあるアパートの台所でカレーを作るためジャガイモの下準備をしています。恐らく彼女の恋人であろう西島秀俊演じる古田は、台所で黙々と料理をしているスズに向かってちゃちゃを入れるも、包丁を突きつけられておずおずと引き下がってしまう。食卓代わりのコタツを正面に配し、左にはマンガを読む古田、右には先にカレーを食べ始めるスズが。何でもスズ任せの古田に、ややうんざりしながらも、最後にはいうことを聞いてしまうスズ。カレーを食べ終え、「アイス食べたくない?」と問いかける古田に、スズは呆れたように「食べたくない」と答えるのです。

次の瞬間場面は変わり、カメラは戸外からそのアパートをフレームに収めます。すると、恐らくアイスが入っているであろうビニール袋を手に歩いてきたスズはアパートの中に消え、画面には物言わぬアパートだけが残ります。その後もカメラはずっと動かずに、誰かを待っているかのようです。何も起こらぬまま(焼きいも売りの車が近くを通りかかりますが)約1分程待っていると、荷物を抱えたスズが大股で歩きながらアパートから出て来るのです。彼の元を去っていくスズを止めることが出来ない古田は、ただ窓から顔を出して「スズ〜」と呟くだけです。古田のアパートの近所と思われる長い階段を足早に下りていくスズを、カメラは階段の上から見下ろします。どんどん遠ざかって、やがて見えなくなるまで。ここで、初めて『犬猫』という題字が表れるのです。

以上が『犬猫』冒頭のシークエンスですが、このシークエンスを観ただけで、私はその後に続く1時間数十分が待ち遠しいような、それでいて必ず訪れる終幕を惜しむかのような複雑な興奮状態に陥りました。その興奮をどう言葉で表せば良いのか、ただ一つだけ言えることは、私がこのシークエンスの“呼吸”に完全に酔いしれたということです。今ここでは便宜的に“呼吸”という言葉を使っていますが、それは例えば“リズム”とか“間”とか“息遣い”とか、そういった言葉に置き換えても一向に差し支えありません。何にせよ『犬猫』を観た一番の衝撃は、それらの言葉が的確に表していると思うのです。

その“呼吸”とやらは、(1)省略(2)音(3)反復(4)演出 という構成要素から成り立っていたような気がします。『犬猫』は、これらが何とも言えない調和を見せつつ、しかし一見特筆すべきドラマや事件を欠いた“日常”であるかのように、全てがすんなり画面に収まっているという、本作が劇場長編デビュー作とは信じがたい程に高度な技術的達成でもあるのです。以下、前述の“呼吸”を構成する要素を具体的に考えてみます。

(1)大胆でいて的確な省略

すでに書いたように、『犬猫』はアヴァンタイトルから見事な省略を見せてくれます。古田との恋人生活からそれが瞬時に崩壊するあたりの、あのアイスに絡む描写で。あるいは、これは私が非常に好きなシーンでもあるのですが、同居することになったスズとヨーコ、そして、中国に留学してしまうからという理由で自分の家を2人に明け渡した小池栄子演じるアベチャンの3人が、荷物が詰まった大きなトランクを転がしながらこれまた大きな坂道を登っていくシーン。3人というより2+1と言うべきちぐはぐな関係性を数少ない会話で際立たせながら、ちょっと間の抜けたアベチャンは「留学先にFAXしなくちゃ。だって今日行くってまだ連絡してなかったし。」と飄々と言ってのけます。スズもヨーコも、そして我々観客も、この子は大丈夫なんだろうかとの不安が生み出す妙な間が画面を覆い始めた瞬間、場面は切り替わり空高く飛行機が飛んでいるシーンに変わるのです。もちろん、この飛行機には無事(?)留学先を目指すアベチャンが乗っているでしょう。見事な省略とは、たとえその後の場面が予測可能でも、画面そのものの力で観る者を首肯させるようなものを言うのではないかと、確信しました。

(2)音の面白さ

ヨーコとアベチャンが近所のスーパーにダンボールをもらいに行くシーン。カメラから遠く離れた彼女たち二人の会話はかすかにしか聞こえません。あるいは、スズとヨーコが2人で焚き火をするシーン(右上の写真)においても、物語上重要な会話がなされているにもかかわらず、やはり彼女たちの声はこちらが注意を払わなければ聞こえないのです。そうかと思えば、室内における様々な生活音は大きすぎる程によく聞こえます。カレーを食べる時のスプーンと食器があたる音、落花生のくずが散乱したちゃぶ台を片付ける音など、何の変哲もない場面において、その“音”だけが異様な存在感を示しています。遠景と近景での、この音に対する繊細な感性は非常に面白い。あえてセオリーを破ることで、些細な行為そのものの滑稽さと切なさを際立たせる。そこには、極めて新しい“音”が溢れています。

(3)反復が織り成すリズム

映画におけるある場面の反復の多くは、そこに漂う滑稽さをより強調することになります。とりわけ、『犬猫』において“反復”が齎すリズムは重要です。例えば実に映画的なあのY字路。スズもヨーコも、同じ様に迷って最後に画面手前にある(見えない)住居地図を頼る。その時流れるBGMもまた反復され、滑稽さがますます印象付けられます。そして極めて映画的なあの長い階段の存在も忘れてはならないでしょう。何か良くないことが起こりそうな、不吉な場所としてのあの階段は確か2度ほど出てきます。階段を下りていくのは決まってスズで、カメラは彼女が階段を駆け下り見えなくなるまで執拗に捉え続けますが、説話上あの階段は“別れ”を印象付ける装置として登場しているにもかかわらず、場面が反復されることで悲しさや不吉さより、ある奇妙な、カラっと乾いた印象を齎すのです。これが『犬猫』のリズムであり、味なのだと思います。

(4)演出=演技を引き出すこと

井口監督の演出は、俳優から演技を引き出すことに傾けられているかのようです。そのための雰囲気作りに時間をかけ、映画の中で俳優が“演じる”という地点から“生きる”という地点までシフトする瞬間を待つ。『誰も知らない』で是枝監督がとったアプローチに近いのではないか、と観るものに想像させるようなこの演出は、『犬猫』における最大の収穫だったかもしれません。驚くべきは、井口監督が演出した対象は人間だけにとどまらなかったということです。ムーちゃんという猫は自分の尻尾を追い掛け回すという芸当をやってのけるし、大きな犬は漫画のように人間を引きずりまわす。動物だけでなく、監督は風さえも演出します。ラスト近く、ふて寝したスズを起こしたのは、他でもない、隙間風がめくる本のページが立てるかすかな音なのです。この繊細な風の演出は驚愕に値すると言っても言い過ぎではないと思いました。もちろん、5人の主要な登場人物は全て輝いています。中でも忍成修吾はいい。あの自転車の乗り方と転び方、とぼけた話し方は感動的ですらありました。小池栄子は今後女優一本に活動を絞るべきだ、とも思わせるほど魅力的に描かれていました。丁寧で真面目で、それでいて穏やかな余裕を感じさせる演出なのです。

これまで書いてきたように、『犬猫』は紛れも無い“呼吸”の映画です。その“呼吸”は、私にとってほとんど完璧な、奇跡のような魔法だったのかもしれません。随分長々と書き連ねてしまいましたが、そのことを微塵も後悔させない映画、それが『犬猫』の完璧さなのです。

2005年01月07日

ご挨拶を兼ねて…

遅ればせながら、あけましておめとうございます。

最近映画の文章ばかり書いていて、日常を全く綴っていませんでした。いや、そもそも作品評がこのblogの背骨ですからしかるべき流れではあるのですが。

今年は怪我も無く年始を平和に過ごせました。昨年は酒に飲まれて肋骨に軽く亀裂が入り、三が日から救急で病院に駆け込んだ記憶がありますし、それから4ヶ月後にはやはり酒に飲み込まれて、窪塚氏もかくや、とばかりにコンクリートの海原に向けてラストダイビングし、手の骨を折ったくらいですから、まず年頭に誓った“酒で失敗はしないぞ”という切なる思いが、今のところ反故にされてはいないわけで。

だからといって今年はいい年になるかも、などと楽観するほど馬鹿になりきれないのは言うまでもなく。映画に関しては、新年一発目を『揮発性の女』で飾り、割に幸先のいいスタートだと思っています。兎に角、今年はなるべく多くの作品評を書こうと決めているので、昨年観てまだ書き切れていない作品の文章を毎日少しずつ書いているという日常です。今は『犬猫』評を書いていますが、若干行き詰まりつつも、この映画は大分友人らに薦めたため、その責任を果たすためにも私自身の評価を明確にしておかなければと思うのです。もはや(全く本末転倒としか言うほか無いのですが)懸案事項となっている『オールド・ボーイ』評も、日々サントラを聞きつつテンションを上げているのですが、テンションだけが上がってもねぇ…ドラクエ8じゃないんだから。

そんなわけで、『犬猫』はまだ未だ公開中ですので、何とか明日か明後日中には。同じく『オールド・ボーイ』も公開しているうちに書き上げます。『カイエ週間』が始まったらまた忙しくなるので、それまでに一応の落ち着きを見せたいというのが本音です…

というわけで、皆様、本年もよろしくお願いします。

映画に関して、昨年以上に皆様といろいろ語らえればと思っております。

あ、明後日は祖母の命日でした。

ババ、孫はこんな感じですが、どうか安らかに……

2005.1.7 [M]

2005年01月04日

『スーパーサイズ・ミー』、自己犠牲とテレヴィ的わかりやすさ

あまり大っぴらに言いたくないのですが、実は私、食生活がか・な・り乱れております。それというのも、私が食に対する興味をほとんど持っていないからです。不味くなければいい、食に対する私の興味などそんなところなのです。

あまり大っぴらに言いたくないのですが、実は私、食生活がか・な・り乱れております。それというのも、私が食に対する興味をほとんど持っていないからです。不味くなければいい、食に対する私の興味などそんなところなのです。

実際、私は約1年間にわたって一週間に5日、マクドナルドで朝食をとっていました。通勤時の乗換えで利用していた御茶ノ水のマクドナルドで週末をのぞく毎朝です。加えて、私は一日のうち一番多く食べるのが朝食なので、その“モーニング・マクドナルド生活”においても、平均して2セットずつ食べていたのです。今にして思えば、相当恐ろしいことをやっていたな、と。

あの頃は気づきませんでしたが、当時の私は紛れも無い“マクドナルド中毒”でした。自分が中毒だと感じない人間が真の中毒者というもの。毎朝マクドナルドで無ければならない理由など無いし、他の選択肢を選ぶ自由もあったはずなのに、私は毎朝マクドナルドに行くことを、半ば当然であるかのように感じていたのです。『スーパーサイズ・ミー』を観て真っ先に思い出したのは、ほとんど戦慄するようなこの過去の記憶でした。

もちろん、ファーストフードが人体に悪影響を、といって悪ければ、少なくとも好影響を及ぼさないことなど、このような映画を観なくても知っています。いや、これは私に限ったことではなく、誰もが常識として知っているところでしょう。アメリカほどではないにしても、日本でもファースト・フードの無い生活など考えられませんが、たとえマクドナルドやケンタッキーが大好きでも、流石に毎食食べようとする人間を見たことがないのは、“太りそうだ”とか“塩分が多そうだ”などとおぼろげながら分かっているからです。その意味で、監督であるモーガン・スパーロックの問題提起は、一見バカ正直過ぎて面白みに欠けます。にもかかわらず、『スーパーサイズ・ミー』は(それなりに)面白く、エンターテインメントとしてなかなか良く出来ているのです。それは彼自身が実験台になったこと、そして、子供にでも分かる手法でこのドキュメンタリーを制作したことに起因していると言えないでしょうか。

自身が実験台になること。これは日本のバラエティでも度々見られることで、ある種の“リアルさ”を観るものに喚起させることが出来ます。人間は無意識的も自身を守ろうとするものです。であればこそ、真に自分自身を痛めつける姿には“リアルな痛み”(それは共感のようなものかもしれません)として認識されやすいのでしょう。さらに、3人の医者の存在が、“リアルさ”を補完しているのです。

そして本作がマイケル・ムーア的手法、すなわち、予め導き出すべき結論が決まっていて、その帰結点に向けて(消して悪い意味ではなく)テレヴィ番組的アニメーションやインタビューによってその結論の正当性を証明していく手法を用いて制作されていることも重要です。つまり、ドキュメンタリーもエンターテインメントとして楽しめなければならないという立ち位置を、モーガン・スパーロックは受け入れています。この点が、マイケル・ムーア的だと思うのです。

さて、この2つのポイントが最も有効に機能していた場面は、モーガン・スパーロックが最初にスーパーサイズのセットを注文し、車内で食べるシーンでだったかと思います。食べ始める前、そのあまりの大きさに、彼は心底笑っていたように見えました。ベジタリアンの彼女を持つ彼は、本来それほど大食ではないのでしょう(事前に行われた健康診断でもそれは明らかです)。少なくとも、初めてスーパーサイズを頼んだのだとこちらにも伝わってきました。その後、彼は半ば喜びながらそれらを頬張り始める。ところが、いくら食べても膨大な量を誇るスーパーサイズセットはなくなることがないのです。それを、“10分後”とか“20分後”とかいう字幕を合間に挟むことで、エンターテインメントにしようとしています。字幕の後の彼は、その前とは明らかに表情が違う。時間が経つに連れ、彼の表情に憂鬱さが色濃くなるのです。そして確か30分が経過したとき、急に口を押さえた彼は、それまで頑張って食べたものを全部(かどうかはわかりませんが)吐き出してしまいます。流石にあの嘔吐は演出(偽者)ではないでしょう。その証拠に、カメラは律儀にその吐瀉物をフレームに収めています。しかし、その手法上、この場面は明らかに“笑うところ”として描かれている。何たるわかり易さでしょうか。しかし、このわかりやすさこそ、観客が求めているものだとしたら……このことは、別の意味で考えさせられる問題かもしれません。

ともあれ、『スーパーサイズ・ミー』におけるアイデア一発勝負的な勢いは、作品の質に関係なくエンターテインメントとして機能していたと思います。そして彼が投げかけたアメリカの肥満問題に対する警鐘も、マクドナルドのスーパーサイズ全面廃止という結果を伴った時点で、一つの成果を挙げることが出来たと言えるでしょう。

現代の日本の女子中高生は必見かもしれません。私と同じ戦慄を、彼女たちも感じるでしょうか?

2005年01月02日

『マイ・ボディガード』、映画における復讐を復習してみる

まず断っておきたいのは、どうやら世界中にファンを抱えているらしいA.J.クィネルという作家については全く知らず、一連の「クリーシィ・シリーズ」という連作を読んだことも無い私がこの『マイ・ボディガード』といういかにも出鱈目なタイトルを持つ映画に反応したのは、もちろん、それがトニー・スコットによって撮られ、その脚本をブライアン・ヘルゲランドが書いたからに他なりません。それだけで何とはなしに面白い映画になりそうだと予想した程ですから、ここでは滅法面白いと言われている原作「燃える男(この映画の原題でもある『MAN on FIRE』)」には触れず、あくまで、映画『マイ・ボディガード』について、思うところを書くに止めます。

まず断っておきたいのは、どうやら世界中にファンを抱えているらしいA.J.クィネルという作家については全く知らず、一連の「クリーシィ・シリーズ」という連作を読んだことも無い私がこの『マイ・ボディガード』といういかにも出鱈目なタイトルを持つ映画に反応したのは、もちろん、それがトニー・スコットによって撮られ、その脚本をブライアン・ヘルゲランドが書いたからに他なりません。それだけで何とはなしに面白い映画になりそうだと予想した程ですから、ここでは滅法面白いと言われている原作「燃える男(この映画の原題でもある『MAN on FIRE』)」には触れず、あくまで、映画『マイ・ボディガード』について、思うところを書くに止めます。

ところで、それがいつの時代設定でも、復讐劇は私を興奮させます。興味深いことに、『マイ・ボディガード』には一昨年公開されたやはり復讐劇である『KILLBILL VOL.1』冒頭の言葉“復讐は、冷えてから食べると一番美味しい料理”と同じ台詞が出てくるのです。原作を読んでいない私は、物語の3分の1程度しか“ボディガード”ではないデンゼル・ワシントンによって語られるこの台詞により、暗く、重い復讐の物語がここから始まるのだと理解しました。前半部分との劇的な乖離がそこにはあります。トラウマに侵されたデンゼル・ワシントンの心が癒されていく過程がダコタ・ファニングの誘拐シーンで終わりを告げる前半部分から一変し、それ以降は冷酷にして緻密な、かつての戦友であるクリストファー・ウォーケンに言わせれば“芸術的な”復讐の描写が多くを占めることになるのです。ここで重要なのは、何故デンゼル・ワシントンが復讐に走ったのかということです。彼はあるトラウマを抱えていて、もはや死ぬことでしかそのトラウマから逃れられないところまできている。その閉ざされた心に小さな光を与えてくれた一人の少女との交流を通して、彼には笑顔が戻り、つまり、人間性を取り戻す。しかしそんな幸福も束の間、その少女は、メキシコ最大の誘拐組織に拉致され殺されてしまう。自分に新たな命を与えてくれた少女が無残に殺されたこと、これが映画を観る限り分かり得た復讐の原因です。

では、彼が抱えるトラウマとは何か。実際、その具体的な説明はほとんどされません。いかにも映像派的でその過剰振りが目立つばかりの撮影監督ポール・キャメロンによる画面処理とフラッシュバックは、物語を補強する上で、その派手な画面の積極性に反し非常に消極的でした。つまり“対テロ部隊に所属する暗殺者だった”という経歴はあまり描写されないのです。この辺りのバックボーンを省略しつつも、物語にある強度と深みを与えられるのかがブライアン・ヘルゲランドの腕の見せどころだったはずですが、この部分に関してはあまり成功しているとは思えませんでした。恐らくそれは脚本の杜撰さというより、観客に対して積極的でありながら物語に対しては何処までも消極的な、あの映像的画面処理に拠るのだと思うのです。

何人もの人間を殺すにはいささか人間的過ぎ、やり場の無い贖罪意識も神に許しを請う事(聖書を読むこと)だけでは満たされない。だから彼は死に向かうのですが、自殺に失敗した後の、あの雨の庭に立ち尽くすシーンにはやや疑問が残ります。それを自室から見ていたダコタ・ファニングは、どうしてあそこでカーテンを閉めたのか。あの部分の演出が最後まで気がかりでした。その他の部分での演出は流石トニー・スコットといった感じで、主人公2人はもちろん、クリストファー・ウォーケンとジャンカルロ・ジャンニーニの異様な存在感も、ミッキー・ロークの醜さも、国籍の曖昧さが異彩を放っていたレイチェル・ティコティンも、等しく素晴らしかったと言えるでしょう。メキシコでのロケーション撮影はかなり成功していて、ラスト近く、デンゼル・ワシントンが自らの命と引き換えに犯人と取引に応じる場面の、険しい山々を背景にした殺風景な、いかにもメキシコ的な美を切り取ったシネマスコープの画面は、この陰惨な物語を締めくくる圧倒的な迫力を持ち得ていました。それと、本作ではマルチカメラが使用されていて、ポール・キャメロンもその部分に相当力を入れたらしいのですが、残念ながらその場面を思い出せません。もう一度観て判断したい部分ではありますが、もちろん、ポール・キャメロンによるあらゆる画面処理が全く駄目なわけではなく、今回はその頻度が過剰だったのだと思います。

最後に映画における復讐に関して。R-15指定も肯ける残酷な描写がいくつかの場面で見られますが、やはり復讐を描くためには、最低でもあの程度の“憤怒”は感じさせてもらいたいと思います。トニー・スコットはその辺を描かせると、途端に力を発揮するなと感心しました。犯人の弟の手を散弾銃で撃ち抜くシーンは本当に良かった。吹っ飛んだその指を見せるか見せないか、ここが重要なことを監督は知っています。映画における復讐において最も大事なのは、そこに欠ける時間とその手法の周到さ、そして、何より残酷さだということも。

なんにせよ、アメリカ映画として満足のいく映画でした。その前に観た『エイリアンvs.プレデター』のポール・アンダーソンと比べるのは酷ですが、私は劇場を出た後、他ならぬ彼に向かって「この映画を観ろ!」と心の中で叫んでいました。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]