2004年07月29日

レアル・イカレポンティ

突然ですが、非常に参りました。いや、参ったというより怒りすら感じております。というのも先程、構築中のblogが突如イカレてしまったのです。ただ私が憤っているのは、その原因が恐らく自分にあるということに対してであって、つまり怒りの矛先が自分にしか向けられないと言う点がさらなる怒りを生み、言うなれば悪循環というやつですか。

現在、blogツール再インストールを試みているのですが、すでに一回成功しているインストールが、今度はうまくいきません。だから、気晴らしにこうして文章を書いています。一応映画が好きで始めたサイトですが、まさかこのような気晴らしのためだけの文章をアップロードするとは思ってもみませんでした。これも現実ということですかね。

再インストールのほうは、明日までに何とか完了させ、元の状態に戻せればと思います。実際、blogのほうは95%完成していて、概ね満足できる出来ではあったのです。もろもろの設定はバックアップをとっておいたので、それが唯一の救いかと。先日も書いたとおり、週末は何本か観たい映画があるので、明日中には復旧させななければと思います。いい機会ですからblog化以降の「cinemabourg*」について書きますと、なるべく毎日更新しないとblogの意味もなかろうかと思ってはいるので、映画以外の文章も書くことになるかもしれません。が、そうは言っても、あまりに日常的なことを書いてみたところで面白いものになるとは思えませんから、その辺は今もまだ検討課題としてあります。恐らく、全体的に今よりも時事的な文章が増えるのは間違いないとは思いますが、その為にあれこれ興味深いニュースを探して見解を述べるというスタンスもちょっと違うな、という気もします。だったら、映画でもヴィデオでも、兎に角今以上に観ていかないといけませんね。ネタはどんどん枯渇していきますから。

これまでの日記も、全てではないかもしれませんが移行させるつもりです。あくまでマイナーチェンジですから。まぁ、そんなマイナーチェンジに四苦八苦しているのが、愚かなる私なのですが…

ともあれ、次回は完成報告にしたいです。

2004年07月27日

言い訳製造機はよく眠る

今現在、最大の関心事はというと、今週末鑑賞予定の『地球で最後の二人』は期待通りの作品だろうか、ということではなく、たまたま近くのレンタルヴィデオ店を除いた際、その店は都内に2店舗しかないチェーン店とも言えないような店ですから、やはりというべきなのでしょうが、少し前に世間を騒がした『コンクリート』が新作コーナーの一番端に申し訳なさそうに置かれていて、どうやらなかなかの回転率みたいだ、ということでもなく、専らこのサイトのblog化にあると言えます。とはいっても、完成までに(いや、まだ完成はしていませんが)これほど時間がかかるとは思っても見ませんでした。デザインなど気にしなければ、正確に10日前には完成していたはずですが、こればかりは私の根幹に係わる問題ですから、致し方ありません。後は最終調整を待つばかり。お楽しみはこれからです。

でもやっぱり『コンクリート』はこの目で確かめたい作品ではあります。私も通俗的な人間ですから、2ch住人の妨害工作により上映が見送られた時も動向を窺っていました。個人的に言えば、それ自体の賛否はとりわけ問題ではなく、あくまで『コンクリート』という一映画作品の出来を確かめたいだけなのですが、当分はレンタルも困難でしょう。

今週は前述のタイ映画のほかにも、ベルトルッチの新作『ドリーマーズ』やシネセゾン渋谷で“フレームサイズを考える”と題したオールナイトもあります。前者も後者も、何とか駆けつけたいと思いますが、いつもどおりあくまで予定は未定です。blog化の進捗状況に左右されるかと。と、ここまで書いて我ながら思うのは、そんなに早く片付けたいのであれば、多少は寝る時間を削ってでもやるべきではないのか、と言うことですが、私は多分、何かやるべきことがあって、それに追われているという状態がすきなのかもしれません。むしろ、早く終わらせないために、この状態を宙刷りにしておくために、遅々として進んでいないにもかかわらず積極的に早く寝てみたり、映画を観たり本を読んだりして完成を先送りしているのかも。きっとそうなのです。とはいっても、もうそろそろいい加減にしたい気もしていますので、まぁ、今週いっぱいでしょうかね。などと、自らに余計なプレッシャーをかけて、今日も就寝するとします。

2004年07月25日

演出を超えた何か〜『マッハ!!!!!!!!』を観て

昨日は渋谷東急にて『マッハ!!!!!!!!』初日を。期待が高じて初回から並んでしまいました。今、こうして題名を書いていますが、どうやら“マッハ”の後につくエクスクラメーションは、1つにされている場合が多いようで、私は最初に公式サイトを見た上で8つつけているのですが、テレヴィやチラシの類(劇場に置いてあったサンスポ特別版の新聞記事等)を見ると、律儀に8つもついていませんでした。全く取るに足らない問題だと思われるかも知れませんが、日本国内で何らかの映画を観る場合、どうしても“邦題”というのはついて回るわけで、原題(Ong-Bak)を重視してそれを意識的に無視するのであれば問題は無いのですが、今回のケースのように、まずこの邦題に見られるエクスクラメーションの数に注目した場合、その数を中途半端に有耶無耶にされては困ってしまうわけで、本当を言えばぜんぜん困ってはいませんが、この辺りに漂う曖昧さに目を瞑ってはならない、などともっともらしいことを思ってしまうのです。

昨日は渋谷東急にて『マッハ!!!!!!!!』初日を。期待が高じて初回から並んでしまいました。今、こうして題名を書いていますが、どうやら“マッハ”の後につくエクスクラメーションは、1つにされている場合が多いようで、私は最初に公式サイトを見た上で8つつけているのですが、テレヴィやチラシの類(劇場に置いてあったサンスポ特別版の新聞記事等)を見ると、律儀に8つもついていませんでした。全く取るに足らない問題だと思われるかも知れませんが、日本国内で何らかの映画を観る場合、どうしても“邦題”というのはついて回るわけで、原題(Ong-Bak)を重視してそれを意識的に無視するのであれば問題は無いのですが、今回のケースのように、まずこの邦題に見られるエクスクラメーションの数に注目した場合、その数を中途半端に有耶無耶にされては困ってしまうわけで、本当を言えばぜんぜん困ってはいませんが、この辺りに漂う曖昧さに目を瞑ってはならない、などともっともらしいことを思ってしまうのです。

さて、『マッハ!!!!!!!!』の売りは、昨今のアクション映画に対するアンチテーゼとしての5つの“公約”にあるのは言うまでもありません。嘗てのブルース・リーやジャッキ・チェンがそうであったように、生身の肉体によるアクションだけで勝負しようとしているのです。実は私もそういうアクション映画で育ったくちですから、ある種の郷愁めいたものはあるにはあるのですが、だからといってそのような方法論で撮られた映画はそれだけで面白いのかというと、そんなことはありません。ですから、CGアクションvs.NO-CGアクションということではなく、あくまで映画としてその作品を楽しめるか、ということが重要だと思います。そのような視点にたって、『マッハ!!!!!!!!』を考えてみたいと思います。

これは制作側も言っていることですから、何ら個人的感情も含まれてはいませんが、『マッハ!!!!!!!!』において物語は大きな意味を持ちません。トニー・ジャーによるアクション“だけ”が重要なのであり、それだけで人は感動できるはずだという自信が見て取れます。そして、それは概ね成功していると言えるでしょう。ただし、この映画の面白さはそれだけに終始せず、言ってみればアクションの映画史的記憶に満ち溢れている点にあると思います。例えば拳や蹴りが空を切る音、しかるべき部分で見せるスローモーション、1つのアクションを別角度から見せる手法、現実にはありえない装置がアクションに貢献する部分、等を見るにつけ、これはあくまで映画なのだということを要所要所で思い知らされ、とりわけ嘗てジャッキー・チェンに慣れ親しんだ観客は、どうしてもノスタルジ−的思いに囚われてしまうのではないでしょうか。

もう一つ、絶対に見落としてはならない点があります。それは、トニー・ジャーの現実世界での強さを感じざるを得ないということです。とりわけ格闘シーンに顕著ですが、ほとんど反射的にとられる構え(必殺の肘撃ちや、トリッキーな蹴りの跡に見られます)は、決して演出ではないだろうと。ジャッキー・チェンの格闘は、どちらかというとコミカルさが強調される演出により(『龍拳』などは例外的に最後までシリアスでしたが)、彼の本来の強さ(があったとすれば、それを)を隠し、只管キャラクター性を際立たせたことが勝因だったかと思いますが、トニー・ジャーは、それに比べるとアクション性のほうに重点が置かれていて、だからこそ彼本来が持つ、強さがが露呈したのだと思います。さらに言えば、ラストの格闘シーンにおいて見られる、演出を超えた殴り合いが感動的で、主人公の怒りが、そのままトニー・ジャーの怒りと重なった瞬間の蹴りの応酬など、なかなか鬼気迫るものがありました。これは全般に言えることですが、アクション映画において、如何に“痛み”を伝えるかという点に、監督は自覚的だったと思います。恐らく、北野武作品以来、久々に痛みを感じさせる映画だったという点も、大いに評価できるかと思います。

最後に、冒頭のあの競技は、やっぱり『ドラゴンロード』ですかね…

2004年07月20日

必見!〜イオセリアーニ『四月』と『月曜日に乾杯!』を観て

昨日の祝日は遅ればせながらマノエル・ド・オリヴェイラ『永遠の語らい』をシブヤ・シネマソサエティにて。モーニングショーで観たのですが、予想よりも客席は埋まっていたような気がします。ざっと見て10人強といったところでしょうか。兎に角美しい映画だ、という前情報しか持たずにいた私は、観終えた時、あまりに感動してしばらく途方に暮れました。

その後、イオセリアーニの2作品を鑑賞。その2作品は、たまたま彼の長編デビュー作と、最新作にあたりますが、その間には実に39年という年月が流れています。だけれども、イオセリアーニの映画には、デビューから最新作までを垂直に貫く特徴がありまして、彼の映画を観たことがある人ならすぐにわかるであろうその特徴とは、“音”です。それを“音楽”と言ってもいいかもしれませんが、イオセリアーニと“音楽”とは切り離せないほど密接な関係があります(イオセリアーニはソ連映画学院に入学する前、トビリシ音楽院でピアノ・作曲・指揮を学んでいます)。例えば『四月』はまさに“音”の映画だと言えないこともありません。ほとんどサイレント映画と言えるこの作品、その“早回し”ぶりがいかにもと言った感じですが、全編を彩る“効果音”がユーモアと悲しさと美しさを同時に生んでいるのです。“音”だけでなく、48分という短い時間の中にも息をのむようなショットがありました。丘の上で主人公の2人が抱擁するショットです。一本の木と、数頭の牛と、大空。ここに抱き合う2人を捉えたショットが、確か2度ほど出てきたと思いますが、これには舌を巻きました。どちらかと言うと室内(もしくは路地など)という狭い空間で展開していた話が、この場面により、まるで西部劇のような空間を作り出し、物語に拡がりと奥行きを与えていました。話自体は至極単純で、“政治的な”側面など見当たらないにもかかわらず、上映禁止になってしまう、そんな国にイオセリアーニは生まれたのです。ですから、『四月』の単純さを前に、やれ政治だの抽象主義だの体制批判などを深読みするのは止めましょう。それこそ、この映画を永遠に封印しようとした当時の政治家や検閲者たちと同様の“犯罪”に加担することになります。ただこのかわいい人間たちとそのコミカルな動きを前に、軽くほほを緩めればそれでいいのだと思うのです。

『月曜日に乾杯!』もユーモアと音楽が溢れています。さらに加えれば、大らかな出鱈目さでしょうか。これまた贅沢な映画です。登場人物に共通しているのは、皆孤独だということ。たとえ家族が一緒に暮らしていたとしても孤独は一向に解消されません。主人公は孤独に囚われた日常を一歩踏み外してみるのですが、最終的には元の生活に戻っていきます。よって、この物語は決して現実逃避のファンタジーではありません。ひと時の休息…しかしそれもまた夢の世界ではないからです。そこがイオセリアーニの“巧さ”ではないかと思います。あくまで現実は現前にある、それがこの映画の主題ではないかと思いましたが、ただし、そこに悲観など微塵も無いところが、この物語にある種のおかしみや、さらにいえば“現実的な”未来(=希望)を与えているのかと思いました。

思えば登場人物それぞれが、的をはずした、ちぐはぐな行動をとっていました。誰もが真っ当さから少しずれているのです。取り付かれたように煙草をすっていたり、いきなり銃をぶっ放してみたり、レストランで食事もせずひたずら歌いまくってみたり、どう考えても女性には見えない中年男性が女になりすましてみたり…けれどもそれはノンシャランと自由を行使しているのではなく、日常の中の必然によってそうしているのです。そうせざるを得ないといってもいいかもしれません。自由という幻想、それをひたすら滑稽に、そして美しく描いている点が、何より『月曜日に乾杯!』が傑作である理由です。

いろいろ書きましたが、イオセリアーニの作品もまた観なければ決してわからない作品なので、観ることが出来なかった人には、何を言っても無駄だ、などといったら実も蓋もありませんね…

2004年07月18日

イオセリアーニからサム・ライミへと思考を切り替える

“イオセリアーニ”という固有名詞ですが、私がこの名前を最初に知ったのは、実は“映画監督”の名前としてではなく、イタリアの“アクセサリーブランド”としてでした。伊語では“IOSSELLIANI(Lが一つ多いため、イオッセリアーニと読まれることが多いようです)”と表記するこのブランドのアクセサリーを好んで身につけていた私ですが、このブランド名を記憶しているのは、気に入っていたにもかかわらず、すぐに私の元から消失してしまったことに拠ります。私を良く知っている方であれば、また酔っ払って無くしたんだなぁ…、と察するでしょうが、これが全くその通りで、それは消失ではなく紛失、泥酔した私の“アクセサリー紛失歴”は、かれこれ7〜8年になるのではないでしょうか。いや、別に自らの悪癖をここで告白したいのではなく、私がイオッセリアーニという名前を記憶していたという事実が、後に映画監督・イオセリアーニの名前を記憶するためのきっかけになったと言いたかっただけなのです。話のつかみとしては、こんな感じでいいでしょうか……

“イオセリアーニ”という固有名詞ですが、私がこの名前を最初に知ったのは、実は“映画監督”の名前としてではなく、イタリアの“アクセサリーブランド”としてでした。伊語では“IOSSELLIANI(Lが一つ多いため、イオッセリアーニと読まれることが多いようです)”と表記するこのブランドのアクセサリーを好んで身につけていた私ですが、このブランド名を記憶しているのは、気に入っていたにもかかわらず、すぐに私の元から消失してしまったことに拠ります。私を良く知っている方であれば、また酔っ払って無くしたんだなぁ…、と察するでしょうが、これが全くその通りで、それは消失ではなく紛失、泥酔した私の“アクセサリー紛失歴”は、かれこれ7〜8年になるのではないでしょうか。いや、別に自らの悪癖をここで告白したいのではなく、私がイオッセリアーニという名前を記憶していたという事実が、後に映画監督・イオセリアーニの名前を記憶するためのきっかけになったと言いたかっただけなのです。話のつかみとしては、こんな感じでいいでしょうか……

取ってつけたような挿話はひとまず置いて本題に入ると、土曜日は念願の「イオセリアーニに乾杯!」へ。金曜日、巣鴨にある友人宅に泊まってしまったため、11:15から始まる『月曜日に乾杯!』は諦めかけたのですが、前の日記(7/14 「観たい映画を見損うこと」をご参照ください)にあんなことを書いてしまったので、そんな日記を書いたことを半ば後悔しながらも、汗だくになってシネ・アミューズに着いたのが11:10でした。その後、『月曜日に乾杯!』の感動も冷めやらぬまま、ジムに行き汗を流し、再度シネ・アミューズに戻りBis! cafeで注文したたいして美味しくもないカレーとビールで時間をつぶしつつ、16:55の『四月』の上映を待ちました。夜には万田邦敏のオールナイトが控えていたのですが、それまでの変則的スケジュールにほとほと疲れてしまい、とてもオールナイターにはなれなかったのでしかたなく諦め、自宅にて『ゴッドファーザーII』と『鬼畜大宴会』を鑑賞しました。まぁ、それなりに充実した日ではありました。

各作品については、明日の日記で書ければと思います。何故なら、現在結構いい感じに酔っているので、いつ眠ってしまうかわからないからです。ちなみに、本日は『スパイダーマン2』が大変面白かったから、というわけでもないのですが、サム・ライミの『ギフト』を観ました。この映画のケイト・ブランシェットは、素晴らしいですね。彼女は笑い顔より、眉間に皺を寄せているような表情が本当に良くて、もっと言えば、後半、真犯人が発覚した直後に懐中電灯で殴られたときの、あの危うい三白眼とその時一筋の血が額から頬に向かって流れるショットが一番好きでした。キアヌ・リーヴスも、彼には珍しく悪役(といっても大して悪い奴じゃないんですが)で、出てくるシーンでは大体大声で捨て台詞を残すんですが、充分“嫌な奴”としての存在感を示していました。キャストも豪華で、思ったより贅沢な映画でしたね。

というわけで、続きはまた明日。明日は何を見ようか現在考え中です。あ、それとこのサイトのblog化ですが、思ったより行き詰っております……

2004年07月16日

興奮・饒舌・沈黙〜「青山真治・阿部和重・中原昌也のシネコン」

先日購入した「青山真治・阿部和重・中原昌也のシネコン」(リトルモア刊)を読了しました。この手の対談集は、本人たちが(仕事を忘れて)どの程度楽しんでいるのかという部分で面白さが決まると思うのですが、その意味では、大変面白く読むことが出来たかと。三人に共通しているのは“映画が好きだ”という単純にして決定的な事実のみですが、年齢的な差や生きてきた環境の差などが、時に、それぞれに話を無方向に展開させ、阿部氏と中原氏による“エロ話の掛け合い”へと駆り立てもするのですが、そうかと思えば3人で「ジェス・フランコは素晴らしい!」などと意見を一致させてみたり、なんと言うか、普通の人間から見れば映画好き同士のたわいもない会話なのですが、映画好きにしてみればそれこそが感動的なのだとも思われ。

先日購入した「青山真治・阿部和重・中原昌也のシネコン」(リトルモア刊)を読了しました。この手の対談集は、本人たちが(仕事を忘れて)どの程度楽しんでいるのかという部分で面白さが決まると思うのですが、その意味では、大変面白く読むことが出来たかと。三人に共通しているのは“映画が好きだ”という単純にして決定的な事実のみですが、年齢的な差や生きてきた環境の差などが、時に、それぞれに話を無方向に展開させ、阿部氏と中原氏による“エロ話の掛け合い”へと駆り立てもするのですが、そうかと思えば3人で「ジェス・フランコは素晴らしい!」などと意見を一致させてみたり、なんと言うか、普通の人間から見れば映画好き同士のたわいもない会話なのですが、映画好きにしてみればそれこそが感動的なのだとも思われ。

誰かと映画について話すとき、未だに自分がとめどなく興奮していることに気が付いたりすることもしばしばですが、そういった場合、大体において相手は妙にしらけきっていることが多く、こちらの興奮など全く伝わっていないのではないかといささか不安になったりもするものです。いや、本当はそんな興奮が相手に伝わってしまうことほど恥ずかしいことはないわけで、ちょっと軌道修正して照れ隠しに相手の意見など求めても見るのですが、それに対し、照れながらも激しく同意してみたり、断固として反対してみたり、その器用さは滑稽の域に達してるな、と我ながら思っています。

さて、現在のblog流行の波に乗じ、このサイトも近日中にリニューアルしてみようかと。実際、当初の目的に反して今では日記系テキストサイトへと変貌しつつありますし、更新の手軽さはもちろん、外部へと開かれることは悪いことじゃないな、と。密かにご期待ください。

で、明日はイオセリアーニ、体力的・時間的余裕があれば、万田邦敏オールナイトにも足を運びたいと思います。あ、『浮気な家族』も観ないと…

2004年07月14日

観たい映画を見損うこと

私は比較的出不精なほうで、例えばそれが映画に関してならまだ緩和されもするという感じですが、それでもやはり人ごみが大の苦手ですから、話題作は言うまでも無く、一部の映画通が絶対に集まるであろう作品を見に行く際にも、常にネガティヴな感情というか、混んでるだろうなぁ…いやだなぁ…という思いは避けられません。それでも映画館に行き続けるのは、ある作品を見逃したという事実が、後に強烈な悔恨となって私を襲うことを体験として知っているからです。結局は、作品を観ることによってしか、その悔恨から逃れる術はないのですが。

例えば、10年に一度しか上映されない傑作を見逃した場合にどうするのか。最も消極的な姿勢は、何もせず10年待つことです。ただし、また10年後に上映される保障など無いわけですから、そこにはいささかの希望もないと言えます。輸入版のDVDやヴィデオを入手するという手もあります。これが一番現実的でしょうしそれなりの満足感を与えてもくれるでしょうが、問題は、それが飽くまで“映画ではない”ということに存しています。では、海外のシネマテークに行くというのはいかがでしょう。恐らくこの方法が一番確実かもしれません。お金と時間“さえ”あれば。無論、最も厄介なのはこの“お金と時間”なのであって、一介の会社員である私に関して言えば、極めて絶望的だと言わざるを得ません。つまり、どれをとっても救いはなかろうという悲観的な結論に至ってしまいます。

曖昧な記憶を辿れば、今から9年ほど前、シネヴィヴァン六本木だったように記憶していますが、モンテ・ヘルマンの『断絶』を観なかったとしたら、私の映画体験は間違いなく薄っぺら(今だって大して厚くはありませんが)だっただろうと断言できます。傑作『コック・ファイター』を観たいという欲求すら沸かないばかりか、ペキンパーを観ているからといってウォーレン・オーツを知った気になっていた自分を深く恥じることも無かったろうと思います。要するにその体験は、この上なく貴重だったというわけです。そういった過去の体験を思い出す時、では何故昨年東京日仏学院で行われたジャン・ユスターシュの特集上映を観にいかないで平気でいられたのか、という問いにぶつかります。『ママと娼婦』のリバイバルをユーロスペースで観たということが何の救いにもならないのは、その特集上映では今後観ることが困難であろう作品が多く上映されていたからです。つまり、私はジャン・ユスターシュの多くを取り逃がしたまま、今後も生きなければならない。この代償は途方も無く大きいものです。

だから、などと結論づけるのは強引ですが敢えて自戒を込めて言うと、“観たい”と一瞬でも思った映画は観なければならないのだと思います。その瞬間を取り逃がすと、映画はどんどん目の前から遠ざかっていくのです。そんな思いを改めて強くしている今、まず観なければならない映画の筆頭にオタール・イオセリアーニの「四月」が来ると確信しています。

2004年07月13日

私信〜『みじかくも美しく燃え』を観て

F様

F様

いつも貴重なDVDをお貸しいただき、感謝しています。今回の『みじかくも美しく燃え』も、ヴィデオはすでに廃盤になっているでしょうし、再上映もなかなか期待できませんから。簡単な感想を書かせていただき、お礼に変えさせていただきます。

原題である『Elvira Madigan』は、ピア・デゲルマルク演じるヒロインの役名ですね。彼女は『欲望』がパルム・ドールに輝いた67年のカンヌで主演女優賞に選ばれていますが、確かに『みじかくも美しく燃え』はピア・デゲルマルクの映画だと言えると思います。だとするなら、やはりラストのストップモーションに触れなければなりませんが、あのシーンを観た瞬間に想起されたのは、『HANA-BI』におけるラストシーンです。撃つ瞬間を見せずに2発の銃声によって“2人の死”を描く手法という点において、どちらかといえば“風変わりなメロドラマ”だと言えないこともない『HANA-BI』とシンクロしました。私にはそれでもう満足です。こういう悲劇、今は少ないですよね。

この映画がメロドラマである所以は、バックに流れる音楽にこそあるのですが、中でも感動したのは、ピア・デゲルマルクがかつての仲間と思しき音楽家たちの演奏を聴くシーンで、あの時演奏していた曲はモーツァルトでしょうか(クラシックに疎いものですみません)、とにかく彼らの演奏に溢れるエネルギーと対照的なピア・デゲルマルクの空虚な表情が印象的で、感心しました。

時に逆光で撮られたスウェーデンの短い夏の光が野原や湖や川を輝かせますが、最も美しい場面を一つだけ挙げるなら、“儚さ”を際立たせるための束の間の幸せを描写した上記のようなシーンよりも、私は迷わず夕暮れ時の海辺のシーンを挙げます。あのシーンにはまさに“悲しみ”が溢れていたが故に、この上なく美しいのです。

戯言を書き連ねました。見当違いな部分もあるでしょうが、どうか大目に見てやってください。『あこがれ美しく燃え』も、やはり必見でしょうか? ご覧になられていたら、是非ご感想をお聞かせください。余談ですが、私に似ていると言われたトミー・ベルグデン、おっしゃる通り彼はキアヌ・リーブスそのものですね。黒い上下(19世紀的な衣装です)を着てたたずむトミー・ベルグデンは、『マトリックス』のキアヌ・リーブスを遥かに準備する存在だったのでしょうか? つくづく映画は不思議だと思うばかりです。

今週末はなんとか『月曜日に乾杯』を観にいきたいと思っております。

それでは、また。

2004年07月12日

『子猫をお願い』、少女たちの複数性は韓国そのものに重なる

時ならぬ“韓流ブーム”には何の興味もないどころか、それは果たして現在の映画環境にとってプラスに作用しているかどうかも甚だ懐疑的なくらいですが、そんな韓国にもやはり、すばらしい作家はいるのだと改めて納得。韓国映画の映画史的な位置付けは知りませんが、あの国も興味深い複数性を見せてくれます。カン・ジェギュのような監督もいれば、その対極(?)にはキム・ギドクもいたりで。まぁ、そんなことを言ったら、日本だってアメリカだってフランスだって、複数の表情を持っているんですが。それらの国々の作品より、韓国映画を観ることが圧倒的に少なかったので、あるいはそんな風に思ったのかもしれません。

今回『子猫をお願い』を観ていて初めて感じたのは、韓国語を話している女性の“声”に対する、羨望と言うかなんというか、とにかく『子猫をお願い』に登場する5人の女性たちの声とその発音自体に妙に惹かれている自分を発見してみたりしました。長編デビューを果たしたチョン・ジェウン監督は女性ですが、だからといって“女性映画”を上手く撮れるかと言えば決してそんなこともないですし、その逆もまた真だと言えるはずです。つまり、チョン・ジェウン監督には才能があるということなのでしょう。実際、彼女たちの“瑞々しさ”という言葉には収まりきらないイメージは、自然さえがそれに味方しているようで、ソウルに吹き荒ぶ風とそれに向かって歩く5人を捕らえたショットの素晴らしさは、まさに風を見方につけた監督の勝利を宣言しているかと。とりわけ携帯電話でのコミュニケーションなどに見られる『子猫をお願い』の現代性ですが、そんな“わかりやすさ”に還元されない“複雑さ”をこそ、監督は描きたかったのではないでしょうか。彼女たちのバックグラウンドに潜む様々な“重さ”は、描写的にはそれほど多くないもののやはり作品に深度を与えていて、目の前に立ちはばかる現実と言う壁、それを乗り越えようともがく瞬間のアクションこそが感動的だったような気もします。さらに付け加えると、時折挿入されるあのメールやタイプの文字の見せ方、いかにも今風でしたが、非常に効果的だったと思います。この映画の笑いの要素も含め、監督のバランス感覚に“冴え”を感じました。

そんなわけで、蓮實重彦氏が『子猫をお願い』に比肩しうる傑作としてあげている『アデュー・フィリッピーヌ』は、8月に観にいく予定です。未だヴィデオ化されていないこの作品を観て、もう一度『子猫をお願い』について考えられればと。

2004年07月08日

鬱は静かに発酵し…

昨晩から今朝にかけての、極私的事情から来る“petit鬱”状態。そんなときに限って5:30に目覚めてしまう自分にほとほと嫌気が差し、今日は一日中映画でも見ていたいなぁ…と現実逃避してしまいたくもなるのですが、会社員である自分にそんな勇気は持ち合わせていないので、鬱を引きずりながら渋谷駅までの徒歩による通勤を決意しました。

うだるような湿気と暑さに苛立ち、普段はほとんどしない歩き煙草への誘惑に勝てそうもなかったので鞄の中をまさぐると、煙草がありません。そこで諦めればいいものなのに、ちょうど目の前に“待ってました!”とばかりに鎮座するコンビニがあるので、“仕方なく”立ち寄って煙草を求めると、恐らく午前中にしか店頭に顔を出さない白髪交じりの、というよりほとんどが白髪にもかかわらず不必要に元気過ぎる店主が、「はい、おつりは200万円!」などと言う時、もしかするとあまりに生気のない私の表情を察し、一瞬でも元気を分けてあげたいという善意が発させた軽いジョークなのかもしれませんが、例えばさまぁ〜ずの三村氏であれば間髪いれず「昔のパン屋かよ!!」とでも突っ込むであろう“超伝統的”なギャグに、ひょっとしたら本当に昔パン屋だったのかもしれないという不安もあって突っ込むことすら躊躇われた私は、ひたすら呆気にとられるほかなく、欝は加速度的に増していったと…

そんな中でも少しだけ映画について触れてみれば、またぞろ性懲りもない朝の惰性的習慣である「やじうまプラス」を観ていたとき、そこには久方ぶりにかつて“たのきんトリオ”の「た」だった人が出ていたのですが、ああ、そういえば彼は1982年に映画『ウィーン物語 ジェミニ・YとS』に主演していたなぁ、と若干ノスタルジーに浸ったりしたことくらいでしょうか。当時、子供心に早くも“映画への嫉妬”を覚えたのですが、それはヒロインであるヒロコ・グレースに淡い恋心を抱いたことに起因しますが、まぁそんな話はさておくとして、テレヴィに映っていた「た」の人ももう43歳、芸能生活25周年を記念した握手会が催されたようです。私は芸能リポーターという職業が嫌いなのですが、それは何より彼らが演じる諸々の役柄が、いつも決まって陰惨に見えるからです。言うまでも無く、「た」の人の周りにも彼らはいました。そしてあろうことか、すでに大して価値もないであろう「た」の人による“足上げ”を、半ば嘲笑的に要請していて、その光景を見るにつけ、あまりのグロテスクさにやはり“鬱”に襲われてしまった、といった感じです。まさに「It's BAD」ですね…

今日は早めに寝てしまおうと思っています。

2004年07月05日

朝からコメディを演じる不条理

例えばコメディ映画などにおいては、寝ている間にベッドから別の場所に移動させられ、起きてみてびっくり、そこで笑いが起こるというパターンなどを目にします。現実世界でも、かなり泥酔しているときなど、自分が寝ている場所や状況についてまるで理解できなかったりという経験があるのですが。ただし、酔ってもいなくていつもどおり安眠しているときに、ベッドがそっくりそのままなくなっている、という状況に出くわしたとき、人はどのような反応をするのでしょう。今朝は、身をもってそんな体験をしました。

例えばコメディ映画などにおいては、寝ている間にベッドから別の場所に移動させられ、起きてみてびっくり、そこで笑いが起こるというパターンなどを目にします。現実世界でも、かなり泥酔しているときなど、自分が寝ている場所や状況についてまるで理解できなかったりという経験があるのですが。ただし、酔ってもいなくていつもどおり安眠しているときに、ベッドがそっくりそのままなくなっている、という状況に出くわしたとき、人はどのような反応をするのでしょう。今朝は、身をもってそんな体験をしました。

そもそもベッドがなくなるという状況自体、手品とかイリュージョンとか、つまり何らかのタネがなければありえないと私は思っていたのですが、まさか自分が誰の手も借りずにそんな芸当をやってのけるとは…

今朝我が身に起こった“珍事”、こうして文章に起こしてしまうとなんとも間抜けで、笑うことすら出来ないと思われますが、ここまで書いたので勢いに乗って続きをかいてしまうと、私が普段寝ているベッドは、所謂エアベッドというやつで、通常ベッドの中に入っているであろう、スプリングとか、ウレタンとか、水とか、そういうものの変わりにただ空気だけが入っているという代物なのですが、どうやら何かの拍子にそのベッドに“穴”が空いたらしく、その空気は、約5時間かけて私のベッドからゆっくりと抜け出ていまして、目が覚めたときには、私は完全に空気が抜けきったベッド、というよりむしろ薄っぺらい“ゴム”の上に横たわっていたので、体中に鈍い痛みを感じずにはいられなかったというわけです。目覚めたときの、あの何ともいえない不快感…熟睡していたはずなのに体は重く、疲労困憊していたといっても言い過ぎではありません。無意識のうちに、体だけが一晩中悲鳴をあげていたのでしょう。何が悲しくて、自分の家で地べたに寝なければならなかったのか。その不条理が、ナンセンスコメディのように笑いを誘うならまだしも、ただただ溜息しか出ないという状況なのです。ああ、これが映画だったら…と思わずにいられませんでした、というのは全くの出鱈目ですが、例えば今朝の状況は、映画で言えば香港映画のそれに近かったような気も。いや、何の根拠も無いのですが、『Mr.Boo』だとか、『スパルタンX』だとか、なんとなくそうく映画に出てくるギャグに似ていたのではないかと。そう考えると、やや救われもします、というのも全くの出鱈目でしかなく、代わりのマットレスを購入すべく30000円近い出費を強いられたわけですから、こんなに不愉快なことはありません。

金輪際、エアベッドなど何があっても買わないと宣言します。

2004年07月04日

『風の痛み』 『スパイダーマン2』、風と蜘蛛を愉しんだ週末

昨日は“地の利”を生かしてユーロスペースに。イタリア映画際傑作選から『風の痛み』を鑑賞してきました。時間的にこちらの都合にあった、という理由でのセレクトでしたが、非常に良く出来た映画だったと思います。シルヴィオ・ソルディーニという監督の名前は今回初めて知ったのですが、数年前に公開されそれなりに当たった『ベニスに恋して』を撮った人みたいです。今回のように、何の事前情報も無しに映画を観にいくことは結構稀で、チラシやらWEBやら情報誌やらで、それなりに“予習”していくことが半ば習慣化しているのですが、『風の痛み』というタイトルに何故か惹かれたというだけの選択眼も、我ながら悪くなかったと思っています。

昨日は“地の利”を生かしてユーロスペースに。イタリア映画際傑作選から『風の痛み』を鑑賞してきました。時間的にこちらの都合にあった、という理由でのセレクトでしたが、非常に良く出来た映画だったと思います。シルヴィオ・ソルディーニという監督の名前は今回初めて知ったのですが、数年前に公開されそれなりに当たった『ベニスに恋して』を撮った人みたいです。今回のように、何の事前情報も無しに映画を観にいくことは結構稀で、チラシやらWEBやら情報誌やらで、それなりに“予習”していくことが半ば習慣化しているのですが、『風の痛み』というタイトルに何故か惹かれたというだけの選択眼も、我ながら悪くなかったと思っています。

イタリア映画とはいえ舞台はスイス、しかもイタリア語を耳にするのはラストシーンのみで、大半はフランス語とチェコ語で会話される『風の痛み』、この映画は故国を去らねばならなかった男と女の痛ましい物語です。それは主人公トビアシュとリーヌの間に横たわる“4つの国”(それは言葉や風景や空想や思い出の中にあります)が、彼らの人生を大きく左右するからです。ほとんど“不可能な愛”をいかに成就させるかという過程を描いたこの物語には、幾度か繰り返される描写が出てきます。2人でバスに乗るシーン、トビアシュが自転車に乗るシーン、工場で食事するシーン…実際、これらのシーンが『風の痛み』を形作っていると言っても過言ではありません。そしてさらにいうなら、上記3つのシーンこそが素晴らしいのです。繰り返される中にも徐々に、しかし確かな変化が見られ、その変化は2人の距離を二重の意味で(視覚的にも物語的にも)縮めていくことになります。

個人的に最も美しかったのは、前述の距離が“完全に”廃棄されるラストシーンではなく、トビアシュが不意にリーヌのうなじに口付けするシーンで、その時“瞬間的に”距離は廃棄されたかに見えるあまりにエロティックで悲しい瞬間でした。さらに言えば、トビアシュを演じるイヴァン・フラネクの顔が良かったです。あの顔に自転車の滑走運動が加わって感動しないわけが無い、というのが私の率直な感想です。頗る個人的な感想ですが…

夜は夜で、『スパイダーマン2』の先行オールナイトに。これは予定外でしたが、たまたま通りかかった渋東シネタワーに、“本日先行オールナイト!”という手作り風な看板を見つけ、つい先日青山真治・阿部和重両氏が『スパイダーマン2』を絶賛するのを目の当たりにしたばかりだったので、この機会を逃す手は無いと帰るのを断念し、時間をつぶしながら22:20の回に滑り込んだというわけです。すでに適量のワインやビールが体内に蓄積されていたことによる、無駄なテンションの上昇を自ら感じてはいましたが、それを差し引いても『スパイダーマン2』には興奮しました。前作を事前に見直していればさらに楽しめたかもしれないと若干の後悔もありますが、とにかく“サム・ライミはやっぱりうまい”と手放しで賞賛したくなる気持ちです。その賞賛は、キルスティン・ダンストがいかに美しくなかろうと減少するものではありません。先ほどに続き顔について言うなら、キルスティン・ダンストが何故現在のハリウッドにおいてかような位置にいるのかを全く理解しかねるほど、彼女の顔は好みではありませんが、確かに『スパイダーマン』に出ている彼女は、ソフィア・コッポラが撮った彼女とは違って、美しくはないけれど“表情”が悪くないんです。まぁ、こんなことは映画を観た人でないとわからないでしょうから、この文章を読んでいる方は、それがアメコミを題材にしたハリウッド映画だという理由で、もしくは、いつもなら期待できない続編だからという理由でそっぽを向くのではなく、積極的に『スパイダーマン2』を観にいっていただきたいと思います。絶対に損はしません、とだけ言っておきます。

2004年07月02日

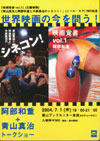

世界映画の今を問う!

と題した、青山真治氏と阿部和重氏によるトークショー、なかなか興味深い話を聞くことが出来ました。蓋を開けてみると、やはりといいますか、彼ら2人の話題の中心は決して“世界映画の今”に向けられているわけではなく、飽くまで“アメリカ映画”に終始していて、それは今年のアメリカ映画が結構凄いことになっている、ということなのでしょう。

と題した、青山真治氏と阿部和重氏によるトークショー、なかなか興味深い話を聞くことが出来ました。蓋を開けてみると、やはりといいますか、彼ら2人の話題の中心は決して“世界映画の今”に向けられているわけではなく、飽くまで“アメリカ映画”に終始していて、それは今年のアメリカ映画が結構凄いことになっている、ということなのでしょう。

実際、2人が最初から最後まで一貫して『スパイダーマン2』を絶賛していたことや、『KILLBILL』を巡って視覚性と物語性に関する議論を展開させていたこと、ティム・バートンのすばらしさに関する熱い共感を表明していたことなどからも分かるように、彼らの期待も不安も喜びも悲しみも、などというと大げさですが、とにかく“やっぱりアメリカ映画だ!”というテンションが会場を包んでいたのは紛れもない事実だったと。

相当なシネフィルとしても知られるこの2人。青山真治氏に関しては『さすらいのカウボーイ ディレクターズ・カット版』のリバイバルを観にいった際、中原昌也氏とのトークを聞いたことがあるのですが、あの時は2人の口から出てくるタイトルがことごとく分からず、自分も結構西部劇を見ているほうなのに…と途方に暮れもしました。一方の阿部氏ですが、もともと彼の小説は全て読んでいますし、初の映画批評集「映画覚書 vol.1」も読了したばかりでしたが、その過剰とも言える饒舌ぶりは実際のトークにも露呈していて、ちょっと笑ってしまうくらいの真面目さに大変好感が持てました。

2時間に及ぶ2人のトークの詳細をここで書いてみても、その面白さなど半分も伝わらないでしょうから、いろいろメモなども取りはしましたが不毛なのでやめます。が、2人の話を聞く限り、どうやらはっきりと断言できそうなことがいくつかあって、それを箇条書きにすると、

・『スパイダーマン2』は本年度NO.1と言えるほどの傑作である

・現在、映画におけるロングショットの不在は深刻である

・映画における無駄なシーン(それは日常的描写ともいえるかもしれない)は重要である

・現在、映画批評を書く上で“良い・悪い”という印象論は無意味だ

ということになろうかと。

実に“アメリカ映画”らしい2時間でした。

2004年07月01日

18歳から遠くはなれて

このサイトをオープンしてから、早くも一ヶ月が経ちました。まだまだコンテンツと呼べるものはないに等しいのですが、オープンから何度と無く足を運んでくれている方がいるというだけでも素直に喜ぶべきことで、密かに励みにしつつ更新しています。このサイトにはアクセスカウンターを設置していませんが、それはまだまだ訪れる人が少なくてかっこ悪いとか、何かというとそういった“数字”に還元されてしまうことへの抵抗とかそういったことではなくて、ただ単に“かっこ悪いから”にほかなりません。このサイトをご覧になっている方には、是非とも数字のことはいったん忘れていただき、映画に関するテクストの更新を気長にお待ちいただければ幸いです。

さて、ここで唐突に成人指定映画に話題を移します。といっても最近は全くといっていいほど所謂ポルノグラフィーなど観ていませんが、言うまでも無く、成人指定映画が全てポルノではありませんし、その逆もまたしかりです。では、“ポルノグラフィーとは何か?”ということになりますが、ここではそういう話をしたいわけではないので先に進めます。何故急にそんな話題を持ち出すのかというと、今朝ほど何気なく見ていた「やじうまプラス」の芸能コーナーで、ある映画の舞台挨拶の模様が映し出されていて、それは根岸吉太郎監督の『透光の樹』という映画のそれ、中年に差し掛かった男女の官能的な性愛を描いた“成人指定”作品なのですが、その中で秋吉久美子が体当たりのセックスシーンを演じているらしい、などという話を聞いたからです。つまりそれは、“私が成人指定映画好きだから”などと、聞く人が聞けばやや距離を保ちたくなるようなことを表しているのでは決して無く、そういう映画も“普通の”映画と同じように観ているつもりの私が、ここで成人指定なるものの馬鹿馬鹿しさについて、ちょっと書いてみたくなった、ということなのです。

「R-18」というくらいですから、18歳という年齢に重要な意味を持たせているのがわかりますが、そもそも18歳とは何なのでしょうか。そこに込められた“飽くまで抽象的な”意味が、自由な映画の鑑賞を抑圧しているのです。映倫規定なるものによれば、「R-18」指定とは、“18歳未満の未成年者の鑑賞には不適切な表現が含まれる作品への入場を禁止する”というものらしく、さらに98年の5月に改定された後には、“著しく反社会的な行動や行為・麻薬・覚醒剤の使用を賛美するような表現に関する規制”が強化されたようです。ここで現代の18歳とはいかなる人々かということを考え、いかに彼らが大人びているのかについて何らかの根拠を示し、だからこんな規定は無意味だ、といいたいわけではありません。そもそもこんな規定を律儀に守ろうとする18歳未満の映画好きなど皆無じゃないかとすら、私は思うのです。さらに言えば、いまや映画における「R-18」指定など、宣伝効果以外の意味を持たないということです。『バトルロワイヤル』(こちらは「R-15」指定でしたが)におけるあの政治家をも巻き込んだ醜い喧騒。いかに戦略的に映倫規定が“利用”されたか、知らない人はいないでしょう。まぁあれは極端な例ですが、「R-18」指定にも、やはり、たいした意味など無いのです。

確かにこんなこと考えたところで、すでに18歳を遠く離れてしまった私にはいかなる利益もありません。いまさらそんなこと言うなんて、ずいぶんとロマンティックだなぁ…と言われてしまうでしょう。しかし、宣伝としての「R-18」ということだけで済めば、事態はいささかも深刻ではありませんが、その“成人指定”が作品に植えつける何らかの如何わしいイメージによって、例えば、女性がその作品から遠ざかってしまうという事態や、逆に、如何わしさそのものを映画に求めてしまうという事態も、身近で起こっていました。これは映画にとってよくないことなのではないか、などと何の義務もないのに言いたくなります。

話がどんどんまとまらなくなって来ましたので、このあたりでもうやめておきます。その代わりに今週末は、あの忘れがたい日活映画『恋人たちは濡れた』とか『濡れた欲情 特出し21人』、もしくは、まずありえないとは思いますがリバイバルされたらR指定は絶対に免れ得ないであろうマカヴェイエフの『スイートムーヴィー』あたりを“反動的に”観ることによって溜飲を下げようと思います。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]