2007年04月29日

ひとまずメモ

27日から本日までの3日間で、7本の映画を観ました。

普段、あまり映画を観ない人から、「一日に3本とか観て、話の内容がこんがらがったりしません?」などと聞かれると、その時ばかりは「いやぁ、それは無いですね。慣れじゃないですかねぇ」といささか厭味たらしく答えたりもするのですが、この3日間はひたすらインプットのみでアウトプットする時間がなかったので、さすがにこのペースで残りの連休中映画を観続けると、始めのほうに観た映画の細部が脳内からどんどん押し出されて消えていくような気がして、そうかといっても明日も明後日もこのブログは更新できそうにないので、ひとまず観た作品をここにメモしておき、連休中日の5月2日にそれぞれの文章を書くぞというプレッシャーを自らに課しておこうか、と。

■罵詈雑言(渡辺文樹)〜なかなか映画している

■腹腹時計(渡辺文樹)〜これもまた映画には違いない

■御巣鷹山(渡辺文樹)〜一言では言えないが、やはり映画だ

■かちこみ! ドラゴン・タイガー・ゲート(ウィルソン・イップ)〜生身の肉体がCGをも凌駕している

■BRICK(ライアン・ジョンソン)〜とりあえずのところ、ブラボー!という感じ

■フランドル(ブリュノ・デュモン)〜もう一度デュモンを観直さなければならない

■バベル(アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ)〜相変わらず悪くない。

今年はイタリア映画祭に参加できないので、せめて新作を観まくってやろうかと思います。

なお、各地で行われている澁澤の展覧会については、連休明けにでもまとめて感想を書きます。

2007年04月23日

新たなグルジア人監督の誕生

先週末は4本の映画を鑑賞。サーク上映会のほうは別エントリーで書きますので、それ以外を簡単に。

まずは『13/ザメッティ』。

監督のゲラ・バブルアニはグルジア人で、父親であるテムル・バブルアニも映画監督、弟のギオルギ・バブルアニは本作の主演俳優と、映画一家のようです。グルジア人監督というと、私はオタール・イオセリアーニくらいしか知らなかったのですが、『13/ザメッティ』は、少なくとも私が観てきたイオセリアーニの映画とはまるでテイストが異なる映画でした。

原題の『TZAMETI』(ザメッティ)とはグルジア語で“13”を表す言葉で、それが欧米では不吉な数字とされているのは周知の通りです。ただし、本作はその題材から考えるに、例えそれが12でも14でも陰惨であることに違いはないだろうと思うのですが、それも私がキリスト教的な思考に慣れていないせいでしょうか。13が不吉であるとするなら、私は毎年自分の誕生日を呪わねばなりません。

閑話休題。本作で最も印象的なのは、主人公ギオルギ・バブルアニの、不安に苛まれた表情の強烈なクローズアップです。彼が笑みが見られたのは、本編中恐らくたった1シーンのみだったと思います。基本的に無表情な彼の表情の変化、それが本作の中心に据えられるのは、あのラストシーンを考えても間違いないのではないか、と。私の中ではロシアンルーレットシーンよりも、モノクロシネマスコープで切り取られた彼の表情、さらに言えば、目と口の演出の見事さを賞賛したい。

もちろん、13人からなるロシアンルーレットというアイディアはなかなか面白いのですが(確かにハリウッドも飛びつくでしょう)、自らの資金のみ(恐らくは低予算でしょう)で撮られたあのロシアンルーレットのシーンで注目すべきはむしろ、その合間合間に不吉に響き渡る進行役の機械的で残酷な声のほうだと思います。中で頭を打ち抜くシーンに派手な演出を施せない分、いかにそのゲームの異様さを演出するかという部分に頭を悩ませたのではないかと思うのです。そして、それは概ね成功していた、と。あの進行役のテンションの高さはそれほどまでに尋常ではなく、だからこそ怖い。

もう少し短くても良かったようにも思えますが(特に後半部分)、長編処女作としての勢いを感じさせますし、この才能は今後も“買い”でしょう。監督自身がハリウッドで手がけるリメイクも楽しみです。さらに言うなら、父親の作品も何とかして観たいものです。

次に観たのは『ハンニバル・ライジング』。ギャスパー・ウリエルはなかなか悪くないのですが、作品全体として、というかサスペンスとしてのいささか凡庸だった印象。コン・リーの美しさは『マイアミ・バイス』の時より上でした。私としては、レクターにおける最も重要な要素であるカニバリズムを、より具体的な描写として見せて欲しかったと思いました。決してつまらない映画ではなかっただけに、残念。

朝から爆笑してしまったので

町山さんのブログで爆笑ものの動画を見つけました。

「スーパーマリオブラザース」(ファミコン版)をやったことのある方で、さらにアメリカ映画(アメリカ製コメディ)が好きな方、是非下記の動画をご覧下さい。

なんと言うか、私がアメリカ映画における下品な言葉に惹かれるのも、それがほとんど芸術の域に達しているからなのかも、などと思わせるに充分なこの男性の言葉。ほとんど不条理とも言える難易度が、さらに笑いを加速させます。

彼のトーンの変化にも注目してお楽しみください。(会社では見ないほうがいいでしょう)

http://video.google.com/videoplay?docid=6204903272262158881&hl=en

2007年04月20日

澁澤没後20年を記念して展覧会ラッシュ

こういった催しには、映画をパスしてでも駆けつけたいと思います。

■澁澤龍彦-幻想美術館<4月7日(土)〜5月20日(日)>

監修は巖谷國士。平凡社と河出書房新社が協力という大規模な展覧会。出品作家を見ただけで鳥肌ものです。行く前に「幻想の回廊から」を再読するつもりです。埼玉県立近代美術館にて。

■澁澤龍彦の驚異の部屋<4月7日(土)〜5月20日(日)>

彼が偏愛した様々なオブジェ中心。4月21日は巌谷國士のレクチャーあり。ギャラリーТОМにて。

■幻想と異端の図書室−文学とアートのコラボレーション−<5月10日(木)〜5月20日(日)>

澁澤オンリーではないものの、彼が中心に据えられるのは間違いないでしょう。しかも無料。Bunkamura Galleryにて。

展覧会を足がかりにして、美術の領域から澁澤に目覚めるのもいいでしょう。

かくいう私も、彼が唯一残した映画エッセイ集「スクリーンの夢魔」から澁澤に開眼したくちですので。

2007年04月18日

再見したくなる映画を2本

今年は夏を待たずに早々と日焼けしまして、顔の皮が部分的に剥けてしまいました。先週末、毎月恒例のフットサルをした時に結構焼けてしまったらしいのですが、この年になって赤ら顔というのもかなり恥ずかしかったです。おまけに今回は人数が足りなくてずっと出ずっぱりだったため疲労の度合いも濃く、いきおい、筋肉痛も長引いております。

さらに近況を書いておくと、先週から週に2日、休肝日を設けるようにしました。

酒は百薬の長といいますが、それにしても毎日飲みすぎだろうと思われたのと、毎年会社の花見で同僚に迷惑をかけているという現状を顧みて、ちょっとだけ自重しようかな、と。

イタリーの中高年はワインがないと食事が出来ない人も多い、などという記事をどこかで読んだのですが、日頃食事と酒(ほとんどはワイン)をやはり切り離せないでいた私が、ただ食事“だけ”をすることなど非常に稀で(もちろんウィークデーの日中は別)、自宅で一人夕食をとっていても、そこに水しかないということにものすごい違和感を感じてしまうのですが、決めたことは何とかやり通したいと思います。

ただし、これはあくまで一人きりの場合に限るので、友人・知人との飲みが続いてしまった場合は、いたし方ない、という特例をあっさりと許してしまうあたりが、何とも……。

さて、映画のほうはというと、先週は2本鑑賞。

いずれも渋谷では今週金曜で終ってしまうので、駆け込みで観て来ました。

最初に観たのはトニー・スコットの『デジャヴ』。鑑賞前、劇場に張られていたポスターを眺めると、そこには“『アルマゲドン』『パイレーツ・オブ・カリビアン』のプロデューサーが贈る、サスペンス巨編!”という文字が大きくあり、トニー・スコットという名前は目を凝らして探さなければとても見つけられない大きさでしかなく、現在のわが国におけるトニー・スコットの扱われ方があらためて理解された次第ですが、だからと言ってジェリー・ブラッカイマーという名前が広く流通しているとはとても思えず、だからこそわざわざ“『アルマゲドン』『パイレーツ・オブ・カリビアン』のプロデューサー”などという遠まわしな表現をする羽目になったのでしょう。過去のヒット作品を前面に押し出すことが最も効果的な宣伝方法、なのかどうか私にはわかりませんが、何にせよ、本作が多くの人に観られれば、トニー・スコットの次回作を観られる確率があがるわけですから、それはそれでいいことです。ちなみに、私が観た土曜日の初回は、16人しかいませんでした。

まぁそんな話はさておき、『デジャヴ』で印象的だったのは撮影監督であるポール・キャメロンのめまぐるしいカメラに、『マイ・ボディガード』の時ほど違和感を感じなかったこと、カーチェイスシーンの視点が非常にオリジナルで、近作で比べるなら例えば『マトリックス・リローデット』のそれよりもはるかに興奮したこと、ヴァル・キルマーのだらしなさと貫禄が同居したようないい感じの太り方、デンゼル・ワシントンとポーラ・パットンの非=劇的なキスシーンという感じでしょうか。予想以上に面白い映画で、多くの人に薦めたいのですが、もう終ってしまいますね。幾重にも張られた伏線や複雑な時間軸のほうに注目してしまうと、やや難解な映画でもある本作ですが、トニー・スコットはやはりアクションとエモーションの監督なのだと思いました。

もう一本はロバート・アルトマンの遺作『今宵、フィッツジェラルド劇場で』をル・シネマで。

本作は実在のラジオ番組「プレイリー・ホーム・コンパニオン」がモチーフにされています。この長寿番組、後から調べてわかったのですが、ほぼ私と人生と同じだけ続いているようです。厳密に言うと、番組のほうが1週間だけ早く生まれたようですが。

番組の名物司会者ギャリソン・キーラー本人が原案・脚本・出演を兼ねた『今宵、フィッツジェラルド劇場で』は、やはり長年続いた公開ラジオショーがついに最終回を迎える日を舞台にしています。いずれも芸達者な俳優ばかりが登場し、彼らが歌うシーンだけでも充分に感動的ですが、中でも私が素晴らしいと思ったのは、ガイ・ノワールを演じたケヴィン・クラインです。彼が随所に見せる細かいギャグには何度も声をあげて笑ってしまいました。フィリップ・マーロウもかくや、といったハードボイルド的外見を裏切るように、惚けていて飄々としたキャラクターを見事に演じていました。いや、彼だけではありません。あの傑作『サイドウェイ』のヴァージニア・マドセンを天使にしたり(『サイドウェイ』からはもう一人メアリールイーズ・バークも!)、いかにもペキンパー的風貌と声が印象的なL・Q・ジョーンズをベテランシンガーにしたり(彼の死のが発覚するシーンの呼吸も素晴らしい)と、キャスティングは本当に冴えています。

2人組みのカントリーデュオ・ダスティ&レフティが下品極まりないカントリーのを見ながら、ステージマネージャーみたいな男(誰が演じているのかはわかりませんでした)が舞台の袖でやはり下品な文句をまくし立てているという、まったく常套的な手法にも爆笑。ああいったシーンにはやはり英語が相応しいということを再確認しました。

劇場が取り壊されてしまうシーンに時代の、いや一方的にしか流れない時間の残酷さを感じさせながらも、だからこそ新たな希望も生まれ得るということを垣間見せるラストシークエンスを持ってくるロバート・アルトマンの微かな人生賛歌に、私は躊躇い無く拍手を送りたいと思います。

2007年04月13日

忌まわしき生命体が、ついに…

あらゆる言葉の中で、私が書くことも読むことも、口に出すことすら避けたい言葉があります。

カタカナ4文字からなるその言葉を私が忌み嫌う理由をいちいち説明する必要すらないほどに、それは恐らく誰にとっても不快な言葉ではないかと思う程です。

よって、今回はその言葉を使わないようにしつつ、昨日起こった悲劇的な出来事を書いておこうか、と。

それは唐突に、私の部屋の床に鎮座していました。

すでに深夜0時を回っていたかと思います。私の部屋は間接照明しかなく、普段も薄暗い状態なので、最初それは単なる埃か何かに見えました。大きさにして2cm程だったでしょうか、たまにベッドの下から大きな埃の塊が出てきたりすることってあるじゃないですか、あれだと思って、何気なく右手の親指と人差し指とで、それを拾おうとしたのです。

その時、それはこの世の生命体の中で、とあえて言いきってしまいますが、最も不愉快に、最もすばやく、最も精神的ダメージを与えるように、動きだしたのです。

私の指先が感知したその不快な触覚が脳に届くか届かないかの瞬間に、それまでそいつによって齎された、絶望的に不愉快極まりない、あらゆる苦い経験がまざまざと脳裏によぎり、思わず「うわ!!!!!」と声をあげてしまいました。そう、それは小さいけれども、決してその不快さを体躯の大きさでは測ることが出来ない、例の生命体だったのです。

ここでどうしても書いておきたいことがあります。私はそいつを、決して触ることが出来ないできました。

それを説明するため、まずはもう10数年以上前の記憶を辿ることにしましょう。

私の実家は、そのときすでに築20数年経過していました。

今のマンション周辺の環境とは異なり、当時の私の実家の周辺には、例えば里山めいたものがあったり、雑草が生い茂る空き地もまだまだ沢山あるような、そんなのどかな住宅地だったので、それが実家に出てきたって不思議ではないのですが、初めてそれを目にしたとき、私は直感的に、それを触れないと判断しました。その濁点交じりの4文字で呼ばれる黒い未知の生命体は、ほとんど不吉な光を纏っていて、決して触れてはならないもののようでした。時には風呂場の壁に、時には自室の箪笥の引き戸に、時には玄関前の廊下に、それは異様に静まりかえった状態ながらも、強烈な負のオウラを放射していました。

だけれどもそれは、決して自分から外に出て行ってはくれないのです。誰かが殺さなければならない。私はその時々で、兄を呼んだり、母を呼んだりしつつ、決して自分では始末出来ないでいました。一度だけ、私はそれをつまんで2階から放り投げようと決意したことがありますが、右手を自分の穿き古したチノパンでグルグル巻きにし、そいつの触感が指先に伝わらないようにする準備を整えた状態で近づいてみたのですが、約30分の膠着状態の後、私の決意は脆くも崩れ去ったのでした。無理だ、無理すぎる、と。

結局その時も母を呼び、情けないだの何だの散々罵倒されたりしながら、何とかそれを部屋から追い出すことに成功したのです。

以後、何故か私にそれを呼び寄せてしまう磁力が備わっているかのごとく、その大馬鹿野朗は忘れた頃にやってきては、私を苦しめてきたのです。最初に一人暮らしをした4階建てマンションの4階にあった部屋にもそれは何度か出てきては私を絶望の淵に落とし、その都度私は自室に土足であがり、それをひと思いに踏み潰すという、どう考えても自分の首を絞めるような行為を繰り返してきました。2軒目に引っ越した2階に位置するマンションの一室にだって、そいつは出てきました。「コンバット」という、かなり効果的なアイテムを要所要所に設置してみたところで、それは思いがけないところから、仰向けに寝ている私の額目掛けて落ちてきたりするのです。その時感じた、この世のものとは思えないドス黒い感覚、それをどうも上手く言葉に出来ないのですが、一生忘れることはないでしょう。

さて、話を昨日に戻します。

それが何の防御もしていない指先で動いた瞬間、先述したような忌まわしき記憶が甦ってきて相当怯んだのですが、しかし昨日の私は、いいタイミングと言うべきか、かなり酔ってもいました。酔っている自分はやはり相当大胆になるのだなと今にして思うのですが、私はとっさにティッシュを手にしそれをガッ!と掴んでギュッ!!と握り潰してポイッ!!!とゴミ袋に放り投げることが出来たのです。この間、約10秒とかからなかったでしょう。これまで書いてきた長い文章は、その時思い出した記憶を含め、10秒にも満たない間の出来事なのです。

今のマンションは、共有部分の手入れも行き届いた清潔なマンションですし、自分の部屋も、なるべく清潔を心がけてきました。しかし、とうとうそれはやってきてしまいました。また現われるかと思うと、決して大げさではなく、熟睡出来ないんじゃないかとすら思います。

どうすればあの忌まわしき生命体から逃れられるのか……

というか、何でわざわざこんな文章を書いたのか、自分でもわかりません。

2007年04月12日

『キムチを売る女』の危うさとそれを補う強度

キムチを売る女/芒種/2005年/中国・韓国/109分/チャン・リュル

キムチを売る女/芒種/2005年/中国・韓国/109分/チャン・リュル

今現在、ほとんどバブルのように過ぎ去ってしまったかに見える“韓流”とは別種のアプローチで、“韓国映画”の可能性を世に問うている貴重な劇場が渋谷にあり、そこでは「韓国アートフィルムショーケース」と題されたプログラムが組まれ、1/27より4作品が連続で上映されています。

韓国には、韓国映画振興委員会(KOFIC)という団体があって、昨年6月に、NPO法人 映像産業振興機構(VIPO)との間で協力覚書締結の調印が行われていたらしいのです。そしてこの特集上映も、KOFICによる全面協力によって可能になったようで。こういった動きは、一映画ファンとして喜ばしい限りです。

さて、「韓国アートフィルムショーケース」第一作目である『キムチを売る女』ですが、これは境界線ギリギリで映画足り得たと言う意味でアクロバティックな映画だと言わざるを得ませんが、しかし、初めてキム・ギドクを観た時に感じた、近くて遠いアジア映画に対する驚きを伴った衝撃と同時に、自分の映画史が塗り替えられるかもしれない喜びをあらためて思い出した次第です。

映画のことなど何も知らずにほとんど勢いで監督になってしまったらしい、作家出身のチャン・リュルですが、その辺りもキム・ギドクの出自に重なる部分があるような気がします。ギドクのように、チャン・リュルも一作一作で物議を呼ぶような作家のタイプかもしれません。いや、すでに国外で一定の評価を勝ち取っているギドクに比べるとまだまだ知名度がない分、恐らくチャン・リュルのほうが、許容できる人間と出来ない人間の溝を深めてしまうような作家ではないか、と。

ちなみにチャン・リュルは、本作を撮る前にロベール・ブレッソンの映画を参考にしたとパンフレットには書いてありましたが、なるほど、説明的描写や台詞をそぎ落とし、人間の行為を固定画面の中心に据え計算のもとにそれを非=劇的なリズムで積み重ねていくというあたりがどことなくブレッソン風だったと、私も思いました。もちろん、そう思わせてしまうくらいマイナスの部分もまた目に付いたわけですが。

『キムチを売る女』でまず印象的なのは、舞台となるロケセットです。

2軒の長屋のちょうど中心部分が空洞になっていて、ちょうどそこは人が行き来出来るトンネルのような役割をしている。砂埃が舞う荒涼とした中国北部の片田舎、むき出しの線路沿いにその建物はあって、向かって左手の部屋には若い娼婦たちが、右手の部屋には、主人公である母親とその息子が住んでいます。どうやらこの家族の父親は現在殺人罪によって服役中らしく、その事件が原因となって、母と子が故郷を追われたようです。家族の生計は、母親が作るキムチを無許可の露天で売ることで何とか立てている。

冒頭、キムチを売る女であるこの母親が、長屋の中心に開け放たれたトンネルから三輪車を漕ぎ出すシーンがありますが、その動作のあまりに緩慢な様、そこに漂う他人事っぽさが全編を貫いているという点において、今思うとなかなか魅せるファーストショットだったと思いました。ここに見られた緩慢な(虚ろな)移動は、ラストの実に惹きつけられる主観ショットにも繋がってくるのです。

『キムチを売る女』においては、映画における決定的なシーン、つまり事件そのものをまったく見せることがありません。画面に事件が生起しようとする前に、カメラはまるでそこから目をそらすかのようにパンしたり、あるいはショットの持続を断ち切ったりします。その代わり、といっては語弊がありますが、、先述した緩慢な自転車の走行だったり、野菜を洗う姿だったり、朝鮮族のダンスを教える様だったり、自宅の土間に殺鼠剤を撒くシーンだったりが、ことさら丁寧に描かれるのです。それらの何気ないシーンが、主人公の倦怠や過酷で乾いた日常を“表現”していたのだと言われれば、それに異を唱えるつもりはありませんが、それよりもむしろ、行動の背後にその理由が見えないということもまた、一つの(映画における)現実なのだと思わせる強さが本作にはあったような気がします。私はこの映画を観ていくうちに、“何故”という言葉を無意識的に禁じていたように思うのです。

ラスト近く、息子の死を契機として彼女がとる大胆極まりない行動は、その前のシークエンスで彼女がキムチを作っているシーンで直感的に察知出来ましたが、やはりそこにもっともらしい理由など必要ありません。ほとんどカタストロフィと言えるその事件そのものは画面には描かれず、ゆっくりと自転車で現場を後にする彼女の脇を通り過ぎていく何台かのパトカーと救急車さえ見られれば、それでいいのだと思いました。私は、あの『ラルジャン』において、無実の罪を着せられた男が、彼とはまったく無関係のある一家を皆殺しにしなければならなかったことに理由を探り当てるよりも、ただ彼の無表情とその行動にただ戦慄することを選びたい。

ラストシーンで、それまで常に地味なパンツ姿だった彼女が初めてスカートをはいて画面に登場します。それは何故か。無論、私にはわかりません。母親であり女でもあったはずの彼女が、全てを失った上で何らかの変貌を遂げたということなのでしょうか。面白いのは、何かを決意したように家を飛び出した彼女と同じように、カメラにもまた変化があったことです。

彼女の目をなったカメラは、自宅のはるか裏手にあるむき出しの線路のほうに、画面の揺れすら厭わずに歩み続けます。どちらかというと強固な固定画面が印象的だった本作で、最もエモーショナルなそのシーンの意味も、私は問わずにおきます。その時唯一聞こえてくる彼女の足音、乾いた砂を虚ろに、しかし力強く踏みしめながら歩く音と、目の前に広がる広大な景色。死を予感させつつ、生への渇望をも感じさせるその場面に、ただ感動出来ればそれでいいと思いました。有無を言わさぬカメラと演出力、それはやはりこの映画の強度なのだ、と。

2007年04月05日

『悪魔の沼』は無骨だが悲しい映画である

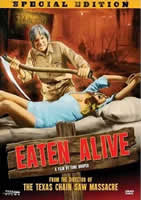

悪魔の沼/EATEN ALIVE/1976年/アメリカ/90分/トビー・フーパー

悪魔の沼/EATEN ALIVE/1976年/アメリカ/90分/トビー・フーパー

トビー・フーパー監督2作目に当たる本作は未見だったので、是非劇場で観たい作品でした。

冒頭、ロバート・イングランド演じるバックの台詞が、『KILLBILL Vol.1』におけるマイケル・ボーエンと同じだったことに気づき、オマージュ好きのタランティーノの芸の細かさにあらためて敬意を表した次第ですが、アナルセックスを強要する男と叫びながら逃げ惑う女、という陰惨なシークエンスで始まる本作の雰囲気は終始一貫していて最後まで陰惨極まりなく、本作がその図式的なアクションやセット・小道具の粗末さという負の要素を抱え込んでしまっていたことを聞いてはいましたが、この徹底した陰惨さ、不快さを前に、そんなことはまるで気になりませんでした。

『悪魔の沼』は陰惨で不快ですが、しかし悲しい映画でもあります。不条理なまでに画面に立ち込める煙や赤い光、神経に障る効果音やサウンドトラックや女の悲鳴、時に観客の視線を無効化するような黒い闇、そして思いがけず悲痛なラストショット。その全てが、全体として決して調和しているという感じではなく、むしろ荒々しく目の前に差し出されているかのようですが、ホラー映画にしては悲痛な映画だという印象も拭えないのです。

『ジョーズ』の後追いとして企画されたにもかかわらず、沼に潜むクロコダイルはあくまで副次的な役割しか負っていません(実際、このクロコダイルがジョーズのようにその身を白日にさらすことはなく、その口元だけが不気味に黒く光っているのみです)。主人公の殺人鬼を演じるネヴィル・ブランドの理解不能ぶりと、そのあまりに短絡的・直情的な行動こそが本作の中心にあるのです。リアリズムというよりはむしろ、セット撮影による戯画的な誇張が際立っているという点で、アメリカンニューシネマ風だった『悪魔のいけにえ』とはそもそも別種の映画だという風に今は思えます。

中盤、ロバート・イングランドが恋人っぽいギャルと部屋でいちゃつくシーンがありますが、わざわざ彼女の裸体をじっくりと画面に捉えるあたりが素晴らしく、私はあの手の脳天気(と言う割りに、画面は不気味なまでに暗いのですが)とも言えるシーンがあるからこそ、本作を強く支持したいと思いました。ホラー映画において、彼女のような女性は、100%死ななければならないと強く確信させ、実際、その通りになるというあたりも。

さて、ネヴィル・ブランドが殺人を犯す過程で苦悩するシーンが幾度か登場しますが、それはまさに『悪魔のいけにえ』においてレザー・フェイスが窓際で苦悩するシーンと正確に重なります。彼は恐らく狂ってしまっている。まさに殺人鬼と言っていい。しかし、では何故あれほど悲痛なショットで本作が終ることになったのでしょうか。

ネヴィル・ブランドはほとんど直感的に人を殺していきますが、その後待っているのは、もはや自分で自分を抑えられないことを自覚しつつある、激しい苦悩でしかないのです。そして彼はブツブツ言いながら部屋を徘徊し、あくまで受動的な殺人を繰り返さざるを得ません。

一方で、本作で殺されていく人間たちは、等しくその家族関係が崩壊しつつあり、死を前にしてすでに自業自得的な不幸を背負ってしまっています。トビー・フーパーは彼らにまったく同情しないばかりか、むしろより悲しい男であるネヴィル・ブランドのほうにより肩入れしているかのようです。だから恐らく、彼の義足が沼に浮かぶという、あの救いのない悲しみに満ちたラストシーンを選んだのではないか、そんな風に思いました。

いずれにせよ、『悪魔の沼』を正当に評価する時が今来ているのかもしれません。

未見の方、今こそこの作品に涙しましょう。

2007年04月04日

超・必見備忘録 2007.4月編

先月は新旧織り交ぜ17本の映画を観ました。平日のレイトに通うのは容易ではないのですが、やはり平日が充実していると勢い週末も充実するということでしょう。キム・ギドクやジャック・ドゥミの旧作が、ことのほか私の映画環境を豊かにしてくれました。邦画は『松ヶ根乱射事件』と『叫』のみだったのですが、2本とも私にとってはかなり重要な作家の新作ですし、内容自体も充実していたので満足です。

アメリカ映画でも『世界最速のインディアン』という秀作に出会えたことの喜びは大きく、『ドリームガールズ』も『マリー・アントワネット』も『幸せのちから』も決して悪い映画ではなかったのですが、『世界最速のインディアン』における映画ならではの徹底的なご都合主義にまんまとしてやられました。

「CO2東京上映」と「ガンダーラ映画祭」を共に逃してしまったことが未だに悔やまれますが、上述したような映画に出会えたので、差し引きゼロという感じです。

さて今月は…

『今宵、フィッツジェラルド劇場で』(ル・シネマ 上映中)

早く観なければ…今週中にでも。

『デジャヴ』(渋東シネタワー 上映中)

すでに絶賛の声もチラホラ。カメラワークについていけるかがちょっと心配です。

『ホリデイ』(渋東シネタワー 上映中)

予告編を観て。大っぴらに女優の好みを言えないのがたまに傷。

『13 ザメッティ』(シネセゾン渋谷 上映中)

アイディア一発のこのノリには好感が持てます。

『パリ、ジュテーム』(恵比寿ガーデンシネマor新宿武蔵野館 上映中)

そういえばまだ観てませんでした。

『映画館の恋』(シアター・イメージフォーラム 上映中)

本作がなぜアートフィルムと銘打たれているのか、それを確かめたいところ。

『ブラックブック』(アミューズCQN 上映中)

すでに10回は予告を観ているので、もう観た気になっていますが…

『パラダイス・ナウ』(東京都写真美術館orアップリンク・ファクトリー 上映中)

非常に楽しみ。

『情痴アヴァンチュール』(シネマスクエアとうきゅう 上映中)

何故渋谷でやらないのか。無論、女優目当て。

『相棒 シティ・オブ・バイオレンス』(シネマート新宿 上映中)

たまにはこんなアクションも観なければいけません。

『プロジェクトBB』(新宿東亜興行チェーン 4/7〜)

ジャッキーがまだ体を張っているうちは、私もついていきます。

『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』(渋谷シネパレス 4/14〜)

何だかんだ言いつつうまいこと乗せられている気がしないでもありませんが。

『かちこみ! ドラゴン・タイガー・ゲート』(シネマGAGA! 4/14〜)

ウィルソン・イップ!

『ロストロポーヴィチ 人生の祭典』(シアター・イメージフォーラム 4/21〜)

第59回ロカルノ国際映画祭でプレミア上映された際、レオパール名誉賞受賞したようです。

「最終兵器・鈴木則文降臨!」(シネマヴェーラ渋谷 4/21〜)

『徳川セックス禁止令 色情大名』 狙いで。

「ダグラス・サーク(はんなり)上映会」(映画美学校1F第一試写室 4/22)

毎度貴重な機会をありがとうございますということで、今回はずっと観たかったあの作品。

「渡辺文樹監督上映会」(代々木八幡区民会館 4/27)

とうとう観られる一連の怪作三本立て。つらい一日になりそうですが、致し方なし。

日仏のジャック・ドゥミも小川伸介も20世紀フォックス特集も田中登も『狂った一頁』も行けそうにありません。この辺りが一社会人としての私の限界です。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]