2006年07月31日

The 満身創痍

ほんの4年くらい前までは、どちらかと聞かれれば迷わず“インドア派”だと豪語していた私ですが、先週土曜日から昨日にかけての私の行動を振り返ってみると、それは間違いなく“アウトドア派”に属していると言うほか無く、ではここ数年の間にいったいどのような変遷を経てそうなるに至ったのか、ということを朋友・ng氏が分析するに、どうやら温泉という要素が重要なキーになるだろう、とのこと。

ほんの4年くらい前までは、どちらかと聞かれれば迷わず“インドア派”だと豪語していた私ですが、先週土曜日から昨日にかけての私の行動を振り返ってみると、それは間違いなく“アウトドア派”に属していると言うほか無く、ではここ数年の間にいったいどのような変遷を経てそうなるに至ったのか、ということを朋友・ng氏が分析するに、どうやら温泉という要素が重要なキーになるだろう、とのこと。

確かに3年ほど前に彼と那須塩原の温泉に行った記憶はあるものの、それが現在の“アウトドア傾向”に繋がっているとは俄かには信じられないのですが、趣味といえば暗闇で映画を見るか、あるいは絵を描いたりギターを弾いたり酒を飲んだりすることくらいしか自分でも思い浮かばなかった私の趣味嗜好が、あの温泉以来、徐々に外へ外へと向かって行ったのだ、などとしたり顔で言われてしまうと、う〜むそうなのかもしれないな、と納得してしまう部分もあり、実際、最近の私は誰に誘われるまでもなく、梅雨明けはまだかとか、やれ海だサーフィンだ、と一人で騒ぎ立てているくらいなので、ここは一つng氏の分析を全面的に信じることにし、開き直った“アウトドア派”としてこの夏を謳歌しようと決めたところです。

さて、そうは言ってみたものの、こんな状態で残りの夏を充分に楽しめるのだろうか、と訝らずにはいられません。ここでいう“こんな状態”とはどんな状態か、ということについては若干の説明が必要でしょうから、簡単に説明します。

先週土曜日は、会社の先輩からあるお誘いを受けていました。「皆でフットサルをやろう」というそのお誘いを受けるべきか、当初は迷っていました。確かに私は、「キャプテン翼」の影響をもろに受けた形でサッカー部に所属し、“ボールは友達”とか言いながら日々サッカーに明け暮れていた小学校時代を送ってはいたものの、中学に入学しあっさりとテニス部に鞍替えして以降、サッカーとはほとんど無縁の学生時代を送ってきました。大学の授業でサッカーをやった“ような気がする”ことを除けば、かれこれ十年以上ボールを蹴る機会などなかった私に、いきなりフットサルをやれと言われても困ってしまうのも当然でしょう。しかしながら、先述したように、今の私には“アウトドア派”的傾向も色濃いし、その勢いでやってみちゃおうかな、などと楽天的に考え、シューズすら持っていないのに快諾したのでした。

当日、先輩からシューズを譲り受け、いざ準備運動という段階までは、案外自分もいけるんじゃあなかろうか、と故の無い妙な自信を抱いたりした私ですが、試合開始から5分でその自信はあまりにも無残に打ち壊され、同時に私の肉体の限界もはっきりと見えてしまいました。普段はジムにも行っているし、7分ハーフくらいどうってことないだろう、と思っていた自分の愚かさを恥じる余裕もないまま、私はたった5分でコートの脇に倒れていました。7分を終えて戻ってきた先輩は一言「全力投球しすぎ(笑)」と言い放ち、すぐにコートへと戻っていきましたが、確か私よりも3歳ほど年上の先輩の活躍を尻目に、一言も言葉を発することが出来ずにただただゼーゼー息を切らせるしか出来無かった私。おまけに、その5分間で転倒した際右手首を捻挫したらしく、手首は痛いわ息は出来ないわ気持ち悪いわで、近年これ以上酷い自己嫌悪に陥ることもそうなかっただろうと思われるほど。その後、30分くらい動けず、後半でやっと動きを掴みかけつつあったのですが、確か小学生の時、ゴール前でフリーでにもかかわらず点を決められず、仲間からブーイングの嵐を受けたことを思い出してしまうほどに、私の決定力不足が徐々に、しかしはっきりと露呈し始め、その上、先ほど痛めた右手首を再度、同じように強打してしまい、失意の内に私の初フットサルは終了しました。それでも結果的にはかなり楽しむことが出来たし、今後も月一回のペースで開催するからという言葉を聞き、次回はこんな状態にならないようにしようと前向きな感情も生まれてきたのですが、そのあたりから私の身体はかなりの悲鳴をあげ始め、帰宅後、右手首があまりの激痛で動かなくなってしまいました。まぁ二年前のように、酔っ払った挙げ句に手を骨折するという情けないこと山の如し、という事態に比べれば、一応は名誉の負傷というか、人に言うのも憚られる怪我というわけではないのでそれは良かったのですが、まだ夏をまるまる一ヶ月残した状態での怪我はやはり結構堪えます。

さて、そんな状態にもかかわらず昨日も性懲りも無く海へ。

朝起きた時は右手首だけでなく、全身を筋肉痛とは別種の鈍い痛みが襲い、歩くこともままならない状態でしたが、海には代えられまい、という私の中の潔い“アウトドア野郎”が主張した結果、とりあえず早朝の湘南へと。

予想に反してなかなかの晴天だった昨日の湘南、いつものように大量の酒と食料を買い込んで、恐らくは全員ゲイかニューハーフだろうという従業員が働く異空間のような海の家に陣取って、ビーチへと繰り出したわけですが、海というのは本当に不思議な“癒しの空間”だなと思ったのは、ビーチで酒を飲んでいる間だけは、手の痛みもほとんど感じなかったからです。しかも今回は、前回の失敗を念頭に置いて日焼け止めを用意していたため、かなりいい感じに日焼けすることも出来、気を良くした私は、帰りに七里ヶ浜にある気に入りのイタリアンまで足を運んでその日3本目のワインを軽く飲み干した次第。帰宅後はやはりというべきか、海と酒で治まっていた痛みがまた全身を襲いだし、這い蹲るようにベッドへと。今日までに返さなければならないヴィデオとdvdが2本あったので、無理やりそれを観ているうちに寝てしまいました。

というわけで、珍しく週末に一本の映画も観ずに、サッカーに海にと充実した2日間を過ごしましたが、その代償がどれほど大きいものになるのかは、午後に行く恐怖の整形外科(詳しくは“ヘア無修正版な朝”を参照のこと)ではっきりするでしょう。

追記:

医者に見せた結果、亀裂骨折でした。嗚呼……。今後1ヶ月はギブス生活になります。もちろん、海では外しますが。それにしても、何と脆い我が肉体よ……。

2006年07月27日

2本のカルト映画にまつわる記憶〜『ミッドナイトムービー』を観て

原題:MIDNIGHT MOVIES

原題:MIDNIGHT MOVIES

上映時間:86分

監督:スチュアート・サミュエルズ

“カルト映画”という言葉を最初に知ったきっかけは、多分、どこかの映画雑誌を読んでいた時だったと思います。当時、私はまだ15歳くらいで、オカルト映画との差異もほとんど分からなかったのではないでしょうか。だけれども、観る事が容易ではなく、観てしまったら熱狂的に支持してしまうような映画なんだというイメージだけは、その雑誌からも強烈に伝わってきたのでした。

私が住んでいた千葉県にある小さな町にはレンタルヴィデオ屋が4軒ほどあって、その全ての会員だった私は、その内の一軒にて“カルト映画”というインデックスのついた棚を見つけます。おお!こんなちっぽけなヴィデオ屋にも棚があるっていうことは、結構有名なジャンルなんだな、などと感心し、早速その棚を隅々まで観察すると、どうやらそれまで観た事が無いような作品ばかり。その時、名前だけは知っていた『エル・トポ』や『ピンク・フラミンゴ』、『ロッキー・ホラー・ショー』や『イレイザーヘッド』を発見するのです。もしかしたらその棚には、『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド』や『ハーダー・ゼイ・カム』なんかもあったかもしれません。そしてその中でも強烈に興味を惹かれた作品が『エル・トポ』や『ピンク・フラミンゴ』でした。

ところで、“カルト映画”を映画の一ジャンルとするなら、その他のジャンルと何が異なるのでしょうか。

例えば西部劇やホラー、コメディ、SF、時代劇などという既存のジャンルに関して、我々は、たとえ大雑把にでも説明することが出来ます。それらのジャンルは、観客とは無縁の領域でそれぞれの映画に振り分けられ、そして観客に宣伝される。だから観客は、そういうジャンルの映画なんだ、という心の準備を整えつつ、作品を鑑賞することが出来るのです。

一方、作品に立ち会った観客の熱狂度合いによって決定される新たなジャンル、既存のジャンルには到底当てはまらず、ごく限られた観客にのみ強烈なインパクトを植え付けるようなジャンル、それが“カルト映画”だと、『ミッドナイトムービー』では宣言されていました。

私は本作で始めて『エル・トポ』の一部をスクリーンで鑑賞したに過ぎず、当時も薄汚れたヴィデオで鑑賞しただけですが、それでもあの時感じた衝撃、そしてその後も何度も何度も観返したことを思い出すにつれ、なるほど、私はあの時確かに熱狂的だったと断言出来ます。こんな映画観た事が無い! 学校で友人達にそんな興奮を伝えようと必死に宣伝してまわった程です。

閑話休題。

そんなわけでまずは『エル・トポ』を鑑賞することになるのですが、この映画の一体どこに過剰な反応を示したのか。細部を列挙することは可能ですが、端的に言うなら、そこに展開される画面や背景にある物語を含め、私の理解をほとんど超越していたという部分にこそ認められます。まだそれほど多くの映画を観てはいなかったこともあるのでしょうが、その凄さを言葉で説明しづらいということ、つまり、私の内にカオティックな感情や感覚を生じさせたということなのでしょう。それらはなかなかアウトプットされないまま、その濃度だけが高まっていったのです。

『ミッドナイトムービー』はまず、深夜興行のメッカであるエルジン劇場の館主やプロデューサー、そしてアレハンドロ・ホドロフスキー監督へのインタビューを通じて、『エル・トポ』がいかにして“カルト映画”になったのかを解明していきます。1970年の秋、深夜0時過ぎのエルジン劇場とは一体どんな空間だったのか、そして、そこに詰め掛けた観客や新聞記者の反応がいかに熱を帯びていたのか。マリワナでトリップしつつ撮られた映画を、同じようにマリワナをキメた観客が観るという、時代性を象徴するかのようないかにもアンダーグラウンドな空間がそこにはあったのです。

カウンターカルチャーが終焉を向かえてもなお、アメリカ映画はアメリカンニューシネマと呼ばれる作品群が残されてはいました。無力感や挫折を感傷的に描いたこれら作品群とは、しかし、決定的に異なるのが“ミッドナイト・ムーヴィー”だったのでしょう(この視点に立てば、60年代から映画制作に乗り出したアンディ・ウォーホルが70年代前半にポール・モリセイと組んで撮ったゲテモノめいたエロ・グロ作品もまた、私にとっては紛れも無い“カルト映画”です)。観客の内に渦巻くエネルギーを開放できる作品として、あるいは、現実の延長としての映画ではなく、別次元へと飛翔させてくれる映画として、70年代初頭に無意識的に欲求されていたのが“ミッドナイト・ムーヴィー”だったとも言えるかもしれません。

さて、もう一本のマスターピース『ピンク・フラミンゴ』ですが、そのショック度は『エル・トポ』と同様、いや、それ以上だったかもしれません。宗教的で儀式的、つまり難解だった『エル・トポ』とは対極に位置するかのような映画、下劣極まりなく、かといって高度に政治的でもあった『ピンク・フラミンゴ』という映画と主演のディヴァインという怪優の名前はすぐさま脳裏に刻まれ、やはりその後何度も再見することになります。世界一下品な人間を競い合うという荒唐無稽な物語もさることながら、ありとあらゆる性的倒錯がほとんどドキュメンタリー的に撮られている本作に“影響を受けた”などと言えばあらぬ誤解をされそうですが、初めて鑑賞してから数年後の1998年、今はなきシネヴィヴァン六本木にて公開された『ピンク・フラミンゴ<特別篇>』の初日に駆けつけられたことは全く感動的で、そこで私は改めて、映画にタブーなどないのだということを確信するに至ったのですから、やっぱり影響は受けているのでしょう。

“カルト映画”監督たちのインタビューを聞くと、彼らが非常にストレートな人間であることがわかります。嬉々として映画を撮ってみたら、それが問題作になってしまったという感じ。またそれとは逆に、誰もやっていないことをやってやろうという野心もあったでしょう。いずれにせよ、彼らの美学、人間や世界に向けた独自の哲学、途方も無い想像力が時代の歯車と一致したということです。

ある種の祝祭性が充満した劇場で“カルト映画”を観るという特権に、当時の私は激しく嫉妬しました。後20年早く生まれていたら…などと本気で思っていたのです。そしてその思いは未だ完全に消え去ったわけではありません。それほどまでに、“カルト映画”は私に新たな世界を提示してくれました。今の私があるのは、あのターニングポイントがあったからだとさえ言えるでしょう。そして、この『ミッドナイトムービー』という映画を観て、そんな風にノスタルジックな気分に浸ってみる体験も消して悪くはないのです。

最後に、ここでは触れませんでしたが、前述した2作以外のカルト作品に同じような記憶がある方にとっても本作は必見ですので、どうかお見逃しなきよう。

2006年07月24日

海に行けなくてもドリュー・バリモアが最高だったからOK、という週末

日焼けした箇所の皮がほとんど剥け落ちた頃合を見計らって、先週末も懲りずに湘南へと逃避しようと目論んでいましたが、日曜日の早朝は東京でも雨が降っていて、この分ではきっと太陽を拝むことも出来ないだろうということで泣く泣く延期。いつの間にか、週末の海をかなり楽しみにしている自分を発見し、心底がっくりきてしまいました。

海のことが書けないので必然的に映画のことを書くしかないわけですが、土曜日はファレリー兄弟の新作『2番目のキス』をモーニングショーで鑑賞。意外にも客席は8割がた埋まっていました。まぁ期待通りの出来栄え。自宅では『ハリー 見知らぬ友人』(2000年/ドミニク・モル)を、“好みの女優”つながりで鑑賞。2度目でしたが、最初に観た時ほどには興味を惹かれず。まぁそれでもなかなか良く出来てはいるのですが、ドミニク・モルの新作はいったいいつ発表されるのでしょうか。

そして昨日。早朝に湘南延期が決定したので、いつもどおりの週末を過ごそうとまずはジムに行き、『ゆれる』でも観ようかと思っていましたが、11:00の回には間に合わず、かといって混雑が予想される13:40の回を鑑賞することは躊躇われ、散々逡巡した挙げ句、よし、今日は旧作デーだと思い立ちTSUTAYAへ。ちょうど昨日まで半額セール中だったので。

実はつい先日、mixiのとある友人から面白いお誘いを受けました。

何でも、“70〜80年代アクション映画について語らおう”という趣旨の会合らしいのですが、二つ返事で参加を決めたものの、私はとりわけそのジャンルに強いわけでもなく、多少の“予習”は必要なように思われたのです。その友人は、私がアルドリッチを敬愛していることを指摘し、であるなら、ということで私を誘ってくれたのですが、確かにそれはその通りだとは言え、おそらくそこに集まる人は、その友人も含め、かなりの映画好きであろう気配が漂っていて、70〜80年代アクションというジャンルに特に通じているわけではない以上、会話のフックとなる作品を予め用意しておかねばならないだろうな、という理由から、TSUTAYAで5本の70年代アクションをレンタルした次第。アルドリッチ、フライシャー、ペキンパー、フラーをまとめて観直すのは久々で、とりあえず昨日は自宅で3本を鑑賞。改めて彼らの凄さを思い知った次第。その会合の開催時期は8月なので、それまでに後数本は予習をしておこうと思います。

2006年07月21日

「ドイツ映画祭2006」で得たもの

今年初参加となった「ドイツ映画祭」ですが、その中で私が鑑賞したのは3本のみ。本当はもう2本ほど観たかったのですが、日程的にPFFとかぶっていたりして厳しく、何とか3本を厳選した次第。

今回最も期待を寄せていたのは、この映画祭に来た誰もがそうであったように、エルンスト・ルビッチの作品群に他なりません。しかし、上映は伴奏つきのみという点に最初は引っかかっていました。

今だからこそ、あれはまったくの思い込みだったと断言出来るのですが、私はサイレント映画につく伴奏の価値がわかりませんでした。音のないサイレント映画は、音のない状態で観るべきだという故のない偏見があったので、例えば同じく朝日ホールで開催された「ドイツ時代のラングとムルナウ」においても、迷わず伴奏なしを選んだのです。その時観た『ハラキリ』も『スピオーネ』も大変面白かったので、その偏見はますます強固な確信へと変わっていったのでした。しかも、伴奏つきは料金が高い。そのことも、伴奏つき上映を嫌う理由でした。まぁそれは単に私がケチなだけなのかもしれませんが。

今回、ルビッチの特集が組まれると聞いて、すぐにチケットを取ろうとしたのですが、どうやら伴奏つき上映しかないということがわかり、いくらルビッチといえど、参ったな…と。でもまぁルビッチだし、それが理由で観ないというのもあまり賢い選択とは思えず、結局は半信半疑で上映に臨みました。

伴奏を担当したのは「ドイツ時代のラングとムルナウ」の時と同じくアリョーシャ・ツィンマーマン氏。何でもルビッチは彼が最も得意とするレパートリーであるらしいのです。

まずは日本初公開の『陽気な監獄』(1917年/48分)。上映開始の少し前辺りから、彼はおもむろにピアノを弾き始めました。その弾むようでいて繊細な演奏に、私は思いがけず見とれてしまいしばらくスクリーンの存在を忘れてしまうほど。あわててスクリーンに目を向けると、そこはまさにギャグのためのギャグとでも言うべき笑いのカオス。そうかと思えば舞踏会シーンの素晴らしい画面設計に心を奪われ、本当にあっという間に時間が過ぎていったわけですが、その間、シークエンスごとにどんどん切り替わっていくツィンマーマン氏の演奏があまりに心地良く、かつ笑いに満ちたものだったということはしっかりと記憶されているのですから不思議です。これが映画伴奏というものなのか…と目から鱗が音を立てて落ちていくのを感じました。ブラボー。

続いて以前より観たかった『牡蠣の王女』(1919年/58分)。本作ほど幸福な映画を、人はどれだけ列挙できるだろうか、などと上映中に考えてしまいました。『陽気な監獄』を凌駕するコメディシーンの洪水を目にすれば、それがサイレント映画だと言うことなど快く忘れ、まるでそこに“音”があるかのような体験をすることになるでしょう。もちろん、それを時に控えめに、時に大胆に支えていたのが他でもない、ツィンマーマン氏の演奏だったのです。

大富豪である「牡蠣の王」と周りにいる側近達の身振り、没落貴族ヌキに成りすました召使が、王女オッシーを大広間で待つ間の、規則的でも変則的でもあるアクション、効果的なアイリスイン、鍵穴を使った典型的なギャグ、『陽気な監獄』にも見られたダンスシーンの見事さ、そして絵にかいたような大団円。これら一切がたった58分の間に詰め込まれ、一切の無駄を排して的確に編集されている本作には、ありとあらゆる賞賛の言葉を送っても足りないでしょう。それほどまでに、本作は素晴らしい。

このルビッチの2本は、いかなるコメディも笑えなければ意味がないという私の持論を改めて思い起こさせました。私も劇場で思わず声を出して笑ってしまうことがあるのですが、ここまであからさまなギャグを目にすることは近年ほとんどありません。たまにB級アメリカ映画で、そのいかにもバカ丸出しな感じがたまらなくおかしかったりすることがある程度で、こういうギャグはやっぱりアメリカだろうとすら思っていた矢先に観たこの圧倒的なギャグ、ギャグ、ギャグ。これがドイツ時代に撮られたという事実には驚きを禁じえません。

喜劇を撮れる監督は偉大だという、ごく当たり前の結論に達しました。ルビッチを発見しただけでなく、伴奏つきのサイレントがこれほどまでに素晴らしいものだったということも発見出来たのですから、今回の「ドイツ映画祭2006」は、いかにヘルツォークの新作が退屈極まりなかったとしても、私にとっては大きな収穫だったと言えるでしょう。

ちなみにそのヘルツォークの『ワイルド・ブルー・ヨンダー』(2005年/81分)、ここでは詳述しませんが、久々に劇場を途中で退席しようかと思いました。映画というより、映像を見せられている感覚が何とも不快で、観たことを心から後悔。BBCが絡んでいるのも、ああ、なるほどと納得しました。

とにかくルビッチは凄い、ツィンマーマン氏も凄い。そんな映画祭でした。

2006年07月18日

青と赤のコンポジション

このところ随分まったりとした更新状況にある当ブログですが、別に更新が面倒になったとかそういうことではなく、単に書くことがないからとかそういうわけでもなく、ただ何となくとしか言いようがないのですが、強いて言うなら“太陽が眩しかったから”ということでしょうか。

このところ随分まったりとした更新状況にある当ブログですが、別に更新が面倒になったとかそういうことではなく、単に書くことがないからとかそういうわけでもなく、ただ何となくとしか言いようがないのですが、強いて言うなら“太陽が眩しかったから”ということでしょうか。

というわけで先週末は、今年初めての“青”を求めて湘南へ。

もちろん、湘南の海が青いなどというのは幻想に過ぎず、波打ち際に近寄ってみれば、あれほど汚い海もまたなかろうとすら思われるのですが、私が求めているのは実際の青色というよりはむしろ、海を一つの抽象空間として捉えた場合の、まさにイメージとしての“青”なのであり、その只中に全身を浸す行為そのものが私にとっての“青を体験する”ということなのです。ちなみに言えば、“青の只中に全身を浸す”と言っても実際に海に身を浸すことなどなく、私がすることといえば、海にまで来ておきながら海には一切入らず、ただただ焼け付く砂浜で酒を飲むことくらいなので、これもまた一つの抽象というかイメージに過ぎないことを付け加えておきます。

さて、30度を軽く超える気温と本来であれば不快さしか齎すことのない湿気が、何故あれほどまでの、快楽にも似た開放感に繋がるのか。それは毎年海に行くたびに頭をもたげる疑問なのですが、今年もまたそんなことを考えながらビールやワインをガブガブと飲んでいると、我々のすぐ前方で、なにやらテレヴィクルーのような人々とインタビュアーと思しき女性が、その暴力性を隠すこともなく海水浴客たちにカメラとマイクを向けている姿を目撃しました。こっちに来られてはたまらないな、と思い、私は友人を残しシャワー室へと逃げ込んだのですが、冷水を浴びてシャワーから出てくると、案の定、彼らクルーは我々の場所のすぐ後ろで、ほとんど白雉としか言いようのない態度で、水着ギャルたちと共に、番組の一コンテンツを撮影している最中でした。ああ、これがあの有名な「マジックミラー号シリーズ」の撮影であったなら、我々はどれほど楽しかったかしれないな、などとバカ話に興じていると、すぐ後ろにいたテレヴィクルー一行に向かって、一人の外国人男性が激しく異を唱える声が聞こえてきたのです。彼が、一体何に腹を立てているのかは皆目見当がつきません。カメラマンだけならまだしも、出演していると思しき水着ギャルにまで「Fuck!」などと叫び、何が何だかわからない水着ギャルはただ途方にくれるばかりでした。あのような破廉恥な撮影を、この神聖な海でするんじゃない、ということでしょうか。あるいは、俺に許可もなくこの海で撮影するなら俺も出演させろ、ということなのでしょうか、真相は闇の中でしたが、我々傍観者にとっては、なかなか面白い珍事として記憶されました。ナイス、外国人!

そんなこんなで、そろそろ浜辺から退散して、去年も行った小料理屋で生しらすでも食べながら一杯やろうじゃないか、と改めて自分の姿を海の家の鏡でみると、そこにはどうやらホラー映画でしか目にしないような、真っ赤に塗りたくられた人間のようなものが映っており、ちょうどその時辺りから、全身をやけど特有の鈍い痛みが襲ってきたのです。ああ、失敗した…今年は最初から失敗してしまったぞ……、これは向こう数日間は大変なことになるな…と後悔しても時既に遅し、見事なゆでだこが2匹出来上がった次第。

帰宅後、その痛みは最高潮に達し、それは私にとって自業自得でしかないことなのに、何故か無性に腹が立って、自宅で一人、私は“荒くれ”に変貌しました。その対価として携帯電話が半壊し、側部と液晶部分がやはり壊れたターミネーターのようになってしまいました。そのような奇行に走らざるを得なかったのも、ひとえに“太陽が眩しかったから”なのです。なるほど、「異邦人」のムルソーはこんな感じだったのかもしれません。

今現在の私ですが、その顔面を例えれば『エルム街の悪夢』のフレディとしか形容できないほどの酷さ。一昨日、昨日と、「ドイツ映画祭2006」に参加予定だっただけにこの仕打ちは非常に辛く、しかしそれだけで貴重な機会を逸するのもまた愚かなので、何とか参加したものの、同席したこヴィ氏もさぞや驚いたことでしょう。

青に同化して赤になる。この夏は、かように奇妙な現象で幕を開けたところです。

どうなることやら……

2006年07月12日

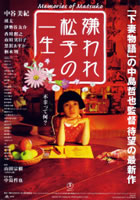

映画とは画面なのか構成なのか演出なのか〜『嫌われ松子の一生』を観て〜

英題:MEMORIES OF MATSUKO

英題:MEMORIES OF MATSUKO

上映時間:130分

監督:中島哲也

今どき整理券を発行しない劇場に、果たしてどのような意図があるのかを一観客に過ぎない私が考えてみても始まりませんが、ごくたまにいいセレクトをするので決して無視できない劇場であるシネクイントには、やはり、積極的には行きたくないなということが、今回はっきりしました。

それが『嫌われ松子の一生』だったから私もあの苦行に耐えた次第ですが、例えば嘗て体験したように、『マシニスト』のような酷い映画のために何十分も並ぶという時間の使い方はどう考えても健全とは思えなかったし、信じがたいくらいの観客で埋め尽くされた今回の『嫌われ松子の一生』にしても、一時間以上も並んで観るべき映画だったろうかと考えると、非常に難しいところではあります。

言うまでもなく、映画を予告編だけで正確に判断するのはほとんど不可能だと思いますし、仮に第三者の書いたレビューなり批評なりを事前に読んだところで、やはり観ないことにはその出来栄えがわからないものですから、上記のような感想も、あくまで“後の祭り”に過ぎないものです。だから私は、この先も何度となく同じような思いをすることになるのでしょうが、せめて整理券を発行してくれれば、その他の劇場で映画を観る時と同様に、より有効な時間の使い方が出来るはずだという確信だけは揺らぐことがないでしょう。

というわけで、比較的若い観客たちと共に観た『嫌われ松子の一生』ですが、これは確かに渾身の力作であるということに何ら疑いはないにしても、その上、鑑賞後に一言「なかなか面白い」という感想をふと漏らしてしまうことに大きな逡巡を伴うことがなかったにしても、私としては何とも複雑な心境でいます。『下妻物語』ですら、序盤には疑問を隠せなかったにもかかわらず最終的には受け入れることが出来たのですが、今回は結論を出すのが非常に難しい。

実も蓋もない言い方ですが、『嫌われ松子の一生』には、もはや、あらゆる賛辞もあらゆる否定も、あまり意味を成さないのではないか、とすら思えるほどです。異空間にある映画、などという言葉すら浮かんできてしまいます。

アニメーションのように精緻に作りこまれた画面が横溢しており、我々の知っている“現実”がそこには存在しないかのように思えてしまうからといって、では本作を“非=映画”だと言う事が出来ない。これは『シン・シティ』を観た時に感じたような違和感とはまた別種のものです。

とまぁそんな感じなので、以下とりあえず思いつくままに。

上映時間が長すぎたこと。、これはマイナスの要因でした。とくに松子が河原で力尽きた後(背後から頭を殴られるロングショットは悪くない)からラストまでのシークエンスに関しては、重要な場面であると承知してはいたものの退屈さを否めず、自分のテンションが急激に下降していくのを実感してしまいました(グライダーを使った撮影はなかなか見事ではありましたが)。

加えて、やはりあの極限まで作りこまれた過剰な画面の洪水を、映画として充分に咀嚼できなかったことが大きかったように思えます。そのエンターテインメント性という点に関しては、とりわけ幾度か出てくるミュージカルシーンにおいて遺憾なく発揮されていたと思いますし、やや羽目を外しすぎな感もありますが、テレヴィを使ったギャグや実在の人物を大胆にフィーチャリングする手法などもこの監督にしか出来ないことのように思われ、まさに言葉通りの意味で、“世界観”は見事に構築されていたのですが……

まぁしかしこれは私の至らなさなのかもしれず、あるいは映画の嗜好性の違いに拠るのかも。

あの人工的で過剰な“光”をどのように捉えるのか、私の嗜好性はこの点で問われるでしょう。その“光”は窓の向こうを過剰に満たし、人物の側面を非現実的に照らし、漫画的に歯を光らせ、空の色や星すらも自在に変貌させ得る程でしたが、とにかくあらゆる事物を覆い尽くさんばかりに操作されたあの絵画的な“光”(それはPierre et Gillesの作品のように人工的な美だったのかもしれません)に対する感性の差、これはもう良い悪いの問題ではないように思われ、つまり、全ての映画において多かれ少なかれ画面に構築された“世界”が、私の瞳にいかにして届き、そして作用するのかという根源的とも言える問いを発していたという意味で、かなり特殊な状況を強いられていたのかもしれません。ここで“根源的”という言葉を使ったのも、そもそも映画とは、その起源を“光”に持つ総合芸術だという私の認識に拠るのです。

あの壮絶な物語を、歌と笑いを中心に据えることにより巧みに映像化し物語りきってしまう、中島監督の上手さに賞賛を送りつつも、では、あの画面の何に感動し得たのか、あるいはし得なかったのかを、最後まで考えてしまいました。ここで、『嫌われ松子の一生』に存在する多くの画面は恐らく私の好みではなかったのだろう、と結論づけることも出来なくもありませんが、あの過剰な情報量をもつ画面あってこその『嫌われ松子の一生』なのだとも考えることが出来るため、後はもう堂々巡りです。

出来ればもう一度観てから自分の中での結論を出したいとは思いますが、この映画が現在の邦画界でヒットしているという事実に関しては、やはり必然なのだろうと思います。良くも悪くも、テレヴィというメディアの存在は、映画のあり方に大きな影響を与えているのでしょう。

『嫌われ松子の一生』を観て、映画とは何か、などという思考に流れていくことがどれほど生産的なのかわかりません。しかし、自分が映画の何に反応したのかということには、常に意識的でいなければならないと思うのです。たとえその答えが容易には出なくとも。結局、それが正しいか間違っているかなど、実は大した問題ではないのかもしれません。

取り留めのない文章ですが、今のところはこんな程度で。

2006年07月04日

今こそ、新たな目でAVを発見する時かもしれない〜『セキ☆ララ』のレビューに代えて

原題:Identity

原題:Identity

上映時間:83分

監督:松江哲明

松江哲明監督の『セキ☆ララ』を観終え、シネマアートン下北沢から駅までの短い距離を歩いている時にずっと考えていたのは、“AV=アダルトヴィデオ”という独特な方法論を持つ映像作品が“セルフドキュメンタリー=映画”としても成立し、そしてそれを確かに目撃してしまったことから来る感動を、ではどのように咀嚼すればいいのだろうかということでした。それを考えるには、私にとってのAVとは、という問題を考えてみる必要がありそうです。ということで、以下、私のAV史を“セキララ”に書いてみたいと思います。

ここで改めて告白すれば、私はその本数だけを比べるなら、これまで観てきた映画とほぼ同数、あるいはそれ以上のAVを観てきました。無論、一つの“作品”としてそれらを観てきたというより、ほとんどは男としての本能に従ったまで、少なくともある一時期までは、あくまで一つの“ネタ”として消費してきたに過ぎません。中には“好きな作品”もあり、「よく飽きずに…」と自分でもほとほと呆れてしまうくらい、何度も繰り返し鑑賞したものもあるにはありますが、それとて、映画を観るように観てきただろうかと問われれば、恐らく「それはないだろう…」と言わざるを得ないでしょう。つまり私はAVに、あくまで“ネタ”としての価値を求めていたのであり、“作品”としての価値は求めていなかったということです。

ところで私にとって、1982年という年はことのほか大きな意味を持っています。

それは『E.T.』が封切られ、それを鑑賞したことが恐らく最初のまともな映画体験だったことに多くを負っているのですが、同時に、初めてアダルトヴィデオ(正確には、ピンク映画をダビングしたヴィデオ)を鑑賞した年でもあるのです。つまり私は、映画とアダルトヴィデオを同じ年に初めて体験してしまったのでした。

その作品には、今は亡き可愛かずみが主演している『セーラー服色情飼育』(にっかつ/渡辺護/61分)だったのではないかと、今ならおおよその見当はつくのですが、それを観るに至った経緯はともかくとして、かなりの衝撃を受けたのを覚えています。内容も、シーンも全くと言っていいほど記憶にありませんが、あの後ろめたさと興奮と感動は、まさに原初体験に相応しいものだったような気がします。

そんな経験を8歳そこそこでしてしまったので、後はもう坂を転げ落ちるように、というのも変ですが、とにかくその手の作品に対する強烈な欲求が涌いてきたのでした。そしてそれがピークを迎えた16歳の時、ついにそれらを自由に、思う存分観られる環境を手にします。詳細は書きませんが(松江監督の著書「裸々裸三昧」を読むと、彼もまったく同じことをしていたので笑いました)、近所のレンタルヴィデオ屋で堂々とAVを借りられるようになり、まさにAVの洪水を浴びるかのように観まくったのでした。

(後にこのヴィデオ屋で働くことになる私は、懸命に働くことで、その時の借りを返したと思っています)

『セキ☆ララ』の松江監督は私より何歳か年下ですが、彼は日本映画学校在学中に、映画としてのAVに出会ったようです。もしかすると、それまでは私と同じような観方をしていたのかもしれませんが、少なくともその時の体験が、今の彼の作風に多大なる影響を与えたことは間違いないでしょう。

一方の私は高校から大学にかけて、代々木忠や村西とおるや、安達かおるやカンパニー松尾など、AVを監督で観る段階に達していたにもかかわらず、それを単なる“ネタ”としてしか観る事が出来なかったのかもしれません。

確かに、そんな私にとっても安達かおるの登場は衝撃でした。V&Rというレーベルに注目し、同級生や部活の仲間に、やや興奮気味しつつその凄さを説いたりするほどに。その時最も衝撃を受けた一本が、『ジーザスクリトリス スーパースタースペシャル林由美香』で、私にとっての林由美香初体験という記念碑的な作品だったのですが、極一部の友人を除けば、私のこの嗜好性はまったく理解されず、それでも私は“AVを超越している”かに見えたそれらの異端的作品にただ打ちのめされ、結果一つの新しい地平が開けた気がしました。思えばあの時感じた良い意味での“違和感”を後々まで突き詰めていれば、私にとってAVというものの価値転換が引き起こされたかもしれません。その後カンパニー松尾という逸材が出てきた時にはすでに、映画もそれなりに観ていたにもかかわらず、私にはAVと映画を同じレヴェルで思考することには意識的でなかったのです。

近年その作風が一つの事件として衝撃を放った葵刀樹や工藤澪に関しても、やはり同様です。彼らの作品はとにかく凄い。それぞれ多くの作品を観てきましたが、スタイルの完全な確立という揺るぎなさに加え、そこには監督という人間そのものと女優との、のっぴきならない強固な関係性があって、一方はそれをサディスティックに、一方は軽妙に描いているあたりがその他多くのAVとの差を広げていくばかりなのですが、にもかかわらず、私はそこにかろうじて“作家性”を感じとった程度で、従来のAVの延長線上にしか位置づけられませんでした。

そして今、彼ら偉大なる先人の後を疾走している松江哲明の『セキ☆ララ』と『童貞。をプロデュ−ス』を観るにつけ、その“速さ”を目の当たりにした私は何とかそれに追いつこうともがいてみたりして、つまりは、自分の“遅さ”を認識するほかありませんでした。これはピンク映画を意識的に観始めた時にも感じたことでもあり、結局は同じ後悔を二度味わうことになるのです。

一応AVとして制作された『セキ☆ララ』の、一体何が面白かったのか。

それが私の目にはまるでAVとしては映らず、巧みに編集された(すでに多くの人々に言われていますが、松江監督の編集技術は非常に高度な域に達しています)ドキュメントに他ならなかったからなのか。あるいは、決して“ネタ”にはならないような素材にもかかわらず、その撮影手法はまさしくAVそのものであるというパラドックスにこそ認められるのか。もしくは、すでに『あんにょんキムチ』でも垣間見られた、松江監督の飄々とした(この言葉こそ最も相応しいと思うのですが)キャラクターと共演者の魅力的なキャラクターとの化学反応によるのか。思いつくままにその理由を挙げることは出来ても、そのどれもが的外れのような気がしないでもありません。

ところで、『セキ☆ララ』には、非常に奇妙なシークエンスがあります。

相川ひろみを乗せたロケバスが、彼女の故郷である尾道に向かって夜の雨の中を走っているのですが、車内からか、あるいはサンルーフからかもしれませんが、とにかく前方の道路を延々と、ワンカットで映し出すシークエンスです。何故あのような長いシークエンスショットを撮ったのかを観ながら考えてしまうような、およそAVらしからぬ絵がそこにはありました。女性ヴォーカルの歌が重なることで、かすかな叙情性が画面を覆いはじめるこのシーン、今にして思えば、私が最も好きだったシーンかもしれません。叙情性といえば、第1部の最後で相川ひろみが流す涙もまた、ちょっと出来すぎなくらい悪くないシーンでした。しかしこれは本当にAVだろうか、という思いが上映中幾度も反芻され、でもしかるべきカラミは存在するし、う〜むなどとと考えているうちに映画は終わってしまうのですが、結果的に面白かったという結論にあっさり達してしまうのですから不思議です。あの8mmのインサートだってそれほど珍しくはないのに、でもやっぱり決して悪くはないと思えてしまう。つまり、このAVは映画なんだなぁ、自然にと思えてしまうのです。この体験は、不思議で、爽やかで、滑稽で、力強くて、結果的に貴重なものでした。

こういうAVがあってもいいじゃないか、というよりもむしろ、今こそAVと映画の間にある(かに見える)断層を、より自然な態度で埋めていくべき時だという、極めてポジティブな結論に達した次第です。そう、ピンク映画を映画として観るような感覚で。これはいささか遅すぎた結論だと、われながら思うのですが、それでも気づくことは出来た、それでいいかなと思います。AVにも感動的な瞬間はある。その瞬間を、新たな視線で発見していきたいという思い。私のAV史に新機軸を導入してくれた『セキ☆ララ』は、だから、一つのエポックとして、私の人生に刻まれるでしょう。

なお、同時に上映された『童貞。をプロデュース』の痛快さに関しては、ただもう驚くばかり。あの方法論(被写体にカメラを預けてしまうこと)の勝利に、そしてまさに事件が現場で起こっているドライブ感に心からの賛辞を送ります。

2006年07月03日

必見備忘録 2006.7月編

2006年も半分が過ぎ、いよいよ夏が到来します。

7月と8月の週末は、いつものようにジム⇒映画というワンパターンな行動形式からは若干はずれ、「青」を求めて積極的に東京から離れて行きたいと想っているので、映画の本数はあまり期待出来ないのですが、それでも家でゲームなどしつつ時間を無駄にするよりは余程健康的ですから、一年を通してこの季節ほどアクティヴになる季節もないし、映画のほうにはちょっとだけ中心からずれていただくのもしょうがないかと。

しかし自分は特集上映を除くと、本当に渋谷から出ないなぁと思います。

先月見逃した作品の多くは渋谷以外だったことを考えると、あまりにマズイ事態だといわざるを得ません。電車で20分とかからない距離が、私にとってはそれほどまでに大きいのか、学生時代に往復2時間かけてしょっちゅう渋谷まで映画を観に来ていたころが、今は信じられません。あれは“若さ”がなせる業だったのでしょうか…?

そういえば、先日母と食事した際、珍しく母の口から映画の話が出たのですが、「『明日の記憶』を観ていろいろと考えてしまった」と言う母には、是非とも『M:I:III』におけるトム・クルーズの、絵に描いたような素晴らしい楽天性に触れてもらいたいところです。

『嫌われ松子の一生』(上映中)

(シネクイント 10:30/13:20/16:10/19:00〜21:30)

何かものすごく混んでいるみたいなので、ついつい行きそびれています。様々な感想を観るにつけ、当初の期待が少しずつ萎んでいったりしてます。

『ヨコハマメリー』(上映中)

(Q-AXシネマ 6.30(金)〜7.7(金) 10:10/12:20/14:30〜16:10 7/8〜は要問い合わせ)

渋谷でやっているのであれば観ない手はないだろうということで。

『インプリント ぼっけえ、きょうてえ』(上映中)

(シアター・イメージフォーラム 21:30〜22:38)

『ビッグ・リバー』(上映中)

(テアトル新宿 14:00/16:30〜18:35)

知らぬうちに上映回数が減ってしまいました。行けるのかどうか……。

『美しい人 』(上映中)

(ル・シネマ 7.3(月)〜7.7(金) 10:50/13:20/16:00/19:00 7.8(土)〜7.9(日) 10:30/12:55/15:20/17:45/20:10)

いかにもル・シネマらしい1本。やはり混雑が予想されるので、まぁタイミングが合えば。

『インサイド・マン』(上映中)

(新宿武蔵野館 6.30(金)〜7.7(金) 10:35/13:10/15:45/18:20 7.8(土)〜 10:35/13:10)

気づいたら終っていた、なんていうことになりかねない感じがするので、なるはやで行きたいところ。『ビッグ・リバー』とセットか?

『ジョルジュ・バタイユ ママン』(上映中)

(テアトルタイムズスクエア 21:10〜23:00)

ジョルジュ・バタイユ+イザベル・ユペールと聞けば、観ないという選択はありえません。

『2番目のキス』(7/8〜)

(アミューズCQN 10:00/12:00/14:25/16:50/19:15〜21:15)

我が愛しのドリュー・バリモアが出ていはしても、こういう作品を普通にセレクトするようになったのだなぁ、と感慨も一入。といいつつ、タイミングが合えば。

『ゆれる』(7/8〜)

(アミューズCQN 11:00/13:40/16:20/19:00〜21:15)

予告編における香川照之に惹かれて。

『チーズとうじ虫』(7/8〜)

(ポレポレ東中野 10:30/21:10〜23:00)

実は非常に期待している1本。モーニングかレイトという二者択一もまた…。

「監督小津安二郎 いつもと変わらぬ103回目の夏」

(シネマヴェーラ渋谷 7/22〜)

全部観たいですが、時間的にはとても無理そうです……。

「BOW30映画祭」

(シャンテシネ 7/15〜)

全部観たいですが、時間的にはとても……。

「フランス古典映画への誘い 〜パリのアパルトマンから見たフランス映画〜」

(東京日仏学院 7/7〜)

全部観たいですが、時間的には……。

「ドイツ映画祭2006」

(有楽町朝日ホール 7/16〜20)

チケットは購入済み。ヘルツォークもいいですが、やっぱりルビッチ。

「neofest 2006 夏」

(スペースneo 7/14 21:00〜,7/29 16:00〜『ちえみちゃんとこっくんぱっちょ』)

その題名だけを幾度も目にしてきましたが、やっと観る事が出来ます。日程的に微妙ではありますが、何とか。

「第28回ぴあフィルムフェスティバル」

(渋谷東急 7/15〜21)

やはりチケットは購入済み。同僚のみなさま、ごめんなさい。

で、キム・ギドクの『鰐』はいつ公開されるので?

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]