2007年05月29日

東京芸術大学大学院映像研究科第一期生修了制作展

学生映画や、あるいはインディーズなど、総じて自主映画と言われるものを私が意識して観るようになってからまだ日が浅いのですが、では何故そうなるに至ったのか。たまたま観た自主映画が面白かったのか、あるいは将来的な可能性を感じ取ったのか、およそそんな理由だったのではないかと思います。

自主映画を観るに際して私が特に意識することはなく、所謂プロが撮った映画に接する時と変わらないか、というとこれがそうでもなく、まだ観ぬ作品に期待をするかしないか、という点で異なっているような気がします。ただしこの場合、むしろいらぬ期待をこめて鑑賞しようとしてしまう態度がいけないのであって、あらゆる作品に対し、はなから期待などしないに越したことはないのですが。作品への評価は観るまで定まらないし、また定まるべきではないので、あらゆる作品をニュートラルに観た方がいいに決まっているのです。だから現状ではむしろ、予めその旧作を鑑賞していたり、すでに評価が定まっている監督の作品を観る時より、まったく未知の映画作家に出会える自主映画を観る時のほうが、(多分無意識的に)より観ることを楽しめている、と言えるのかもしれません。もちろん、作品への評価はまた別の話です。

さて、今回「東京芸術大学大学院映像研究科第一期生修了制作展」にて鑑賞した6本の作品、これらもまた、ところどころ評価できたり出来なかったりしたわけですが、作られた映画はいかなる形であれ上映されるべきで、こういった機会にめぐり合えることは大いに喜ぶべきことです。昨今の異常ともいえるわが国の上映本数を考えると、それは尚更。まぁ今回は、黒沢清と北野武という2人の偉大な映画作家の名前が大きく影響しただろうことは想像に難くないし、だからこそユーロスペースのレイトショーに、ミヒャエル・ハネケとかキム・ギドクの特集上映レヴェルの客が押し寄せたのだろうと推察されますが、何にせよ、上映されてそれを観なければいかなる評価も出来ません。今回の特集上映がことごとく自分の好みと異なり、失望を隠せなかったとしても、自主映画を観ることに対する思いが変わることはないでしょう。これは私の中の大前提と言えるかと思います。

以下、各作品についての雑感を。

■『兎のダンス』(41分/HD/カラー/監督・脚本:池田千尋)

シーンごとの演出は悪くないのですが、全体としての調和にまで達しておらず(点が線になっていない印象)、あくまで表面的(これはよくない意味で)な雰囲気の“表現”にしか貢献していなかった気がしました。

2シーンほどで、この審美的な作品にしては美しくない夜のシーンがありましたが、照明にまで人員を割けなかったのかもしれません。

本作は、台詞や描写による“説明”を極力排しているように見受けられました。その手法上の良し悪しが問題ではもちろんなく、説明をしないという選択が、結果として、観客にどのように作用するものなのか、ということが問題なのだと思いました。行間を観客の想像や理想、妄想で埋めるという行為が出来る場合と出来ない場合、たとえ出来たとしても、説明しなかったことの脆弱さを際立たせてしまう場合など、可能性はいくつか考えられるのですが、とどのつまり、その部分は観客に委ねられているのです。

最近、こちらでほとんど思考しなくとも内容が理解できてしまうようなアメリカ映画を観たのですが、過剰なまでにわかりやすく具体的な描写を重ねることで引き出される情動というのもあり、それはそれで関心してしまいました。

話が脱線しましたが、本作から私が感じ取ったのは、唯一、ある種の雰囲気のみでした。雰囲気って何?という話はひとまず置くとしても、具体的な細部が良いとか悪いとか、そういった感情思い浮かびません。それが果たして何を意味するのか、それについても何とも言えません。

■『心』(64分/HD/カラー/監督・脚本・編集:月川翔)

現実世界における“事件”には、まだまだ聞いたこともないようなものが起きる可能性があると思っていますが、では映画における“事件”はどうでしょうか? 映画であるが故に、現実以上のヴァリエーション(まったくありえないような創造も含め)を個人的には期待したいところですが、観客との共感というレヴェルで考えてみると、やはり、映画においても現実的な事件を扱うことが多そうですし、さらに言えば、事件をどう描写するのかという問題もあって、その点こそ、監督が最も頭を悩ませる点なのではないか、などと思っています。

本作には、どこかで観たことのあるようなショットが散見されました。しかし、それ自体に関して言えば決して否定されるべきものではないと私は思っています。ただし、例えば、犯人の住処におけるいくつかの画面には、犯人像の(あるいは犯人の部屋そのものに対する)安易な類型化が見られ、そこは残念だったといわねばなりません。

映画自体の(または、監督の、と言い換えても良いのですが)勢いは充分感じさせます。中でも、ショット間の音の連鎖は印象的でした。本作には聾唖の少女が登場するので、逆説的に音に拘ったのだろうと予想されます。ちなみに、利重剛や役所広司に出演に関しては、それだけで観客に与えるインパクトが予め存在してしまう気がしますので、ここでは差し控えます。

■『エイリアンズ』(35分/HD/カラー/監督・脚本:渡辺裕子)

幾度が登場する白蛇のインサートが記憶に残っています。主人公が性同一性障害だったらしいのですが、そのキャラクターがドラマの中でどれほど生きていたのかが疑問。

ラスト近く、湖のほとりにおけるドタバタは湖面からのショットで撮られており、本作で唯一面白いと思った場面。ただし、あのラストショットが正しかったのかどうか…。文字通り、空いた口が塞がりませんでした。

積極的に褒めたいとは思いませんでしたが、この先がちょっとだけ気になる監督。

■『A Bao A Qu』(85分/35mm/カラー/監督・脚本:加藤直輝)

主人公の小説家を演じた俳優に対する、何とも言えぬ違和感が途中からどんどん膨らんで行き、ラストまで好転することがありませんでした。物語の陰鬱さに、演出が追いついていないという印象。そうかと思えば、通り魔に恋人を殺された女性が、その当時の状況を克明に独白して聞かせるシーンを捉えたシークエンスショットは見事だったと思います。ショッキングな描写が多かったように思うのですが、そういうシーンを撮ってみたかったのだろうと思いこそすれ、文字通りのショックを観客に与えるまでには至っていないのではないかと思わせるあたりが弱いといえば弱い。

通り魔事件をおこしたある兄弟の兄のほうが、自宅の2階で母親を殺した後、ゆっくりと階段を降りてくる画面と音、別に珍しくないシーンとはいえ、あの手のわかりやすさは評価したいと思います。しかし、その兄が(あれは妄想の中の場面だったのかもしれませんが)、広場の真ん中からゆっくりとカメラの法に近づいてくるショットには閉口。兄が聞いていたという設定のカセットテープから聞こえてくる音楽は、なかなか面白いと思いました。

どうも全体的にちぐはぐな印象が拭えません。

■『CREEP』(52分/35mm/カラー/監督・脚本:酒井耕)

演出が極めて安定していたように思うのは、やはりプロ俳優(とりわけ斉藤陽一郎)の力なのかもしれませんが、それにしても面白いキャスティングでした。初音映莉子という女優の発見は一つの収穫。

後半に起こる大地震、その描写はもちろん、カメラを揺らすという例のアレですが、流石に『LOFT』におけるそれと比べると明らかに見劣りするものの、それが大地震だということはダイレクトに伝わってきました。

あの映画的なロケーション(山中にポツリと建つログハウスのみならず、冒頭にはうら寂しい海も)を見つけてきたことは評価したいと思います。

■『from DARK』(61分/35mm/モノクロ/監督・脚本:大門未希生)

唯一のモノクロ作品である本作は、唯一ジャンルへの接近が試みられているように見えました。はっきりとフィクションを宣言している潔さは悪くないと思います。ご丁寧にCGまで使われていますが、画面よりはむしろ音のほうに意識を奪われた感も。とにかく要所要所の音が大きすぎて、それは狙いなのか、それともこの日の上映がたまたまそうだったのかわかりませんが、途中でいい加減不愉快になってきたりも。

そんなこんなであまりいい印象はありません。

2007年05月16日

フロイトならどう分析するのだろうか

たまにしか夢を見ない私ですが、久しぶりに見る夢に限って、犯罪に巻き込まれたり自ら犯罪を犯したりする内容ばかりで、朝飛び起きてしまうこともしばしばです。多くは今まさに警察に捕まろうとしているとか、親しい人間に犯罪がばれてしまうとかいった、ほとんど絶望的な状況に陥る直前、あるいはその只中に目が覚めるので、目覚めた時はホっと一安心して相も変らぬ日常に感謝したりも。この気の小ささから鑑みるに、私は本来犯罪には向いていない資質のようです。

たまにしか夢を見ない私ですが、久しぶりに見る夢に限って、犯罪に巻き込まれたり自ら犯罪を犯したりする内容ばかりで、朝飛び起きてしまうこともしばしばです。多くは今まさに警察に捕まろうとしているとか、親しい人間に犯罪がばれてしまうとかいった、ほとんど絶望的な状況に陥る直前、あるいはその只中に目が覚めるので、目覚めた時はホっと一安心して相も変らぬ日常に感謝したりも。この気の小ささから鑑みるに、私は本来犯罪には向いていない資質のようです。

さて、先日も出来れば現実には避けたい内容の夢を見ました。

中でも鮮明な記憶として残っているのが、いわゆる犯罪集団のリーダー的存在の男のいかにも犯罪者然とした顔。実は、某映画監督のそれだったのです。現実世界では私より年下であるはずのそのリーダーの、あまりに無慈悲な要請に逆らえない私は、サスペンスとしては三流、活劇としてもやはり三流という、ほとんど目も当てられない映画のようなつまらない事件に巻き込まれることになります。

とはいっても、見た夢の細部まで覚えていることなど滅多にないのも事実で、ほとんど断片しか思い出せません。覚えている細部を書くと下記のようになります。

主な舞台は私の実家のリビング。何故か実家で寝ている私を、激しく揺り動かし起こそうとする一人の男。彼はある犯罪組織のリーダーで、恐らく私と彼は、以前より面識がある様子。「いったいどうしたんだ、こんな早朝に」と訝る私に、彼は「頼みがある」などと言って、私を階下のリビングに強引に連れて行こうとする。

リビングには、彼の部下と思しき数人の屈強な男たち(いずれも顔は不明)と、2つの女性の死体があり、リーダーは「これをすぐに処理してくれるな?」などと、それがさも私の義務であるかのようにで言い放つ。もちろん、とりあえずは断わってみる私。しかし彼とその部下たちの理不尽なまでのプレッシャーに屈した。ではそれがどんなプレッシャーだったのか、私をして死体処理のほうを選ばせてしまうこととは何なのか。それは今思えば驚くほど単純かつ情けない、母親にバレる、ということだったようだ。彼らは「お前の母親に言うぞ」とでも言ってきたのかもしれない。

その時ふと、私の視点は寝ている母親を俯瞰で見下ろす始点に切り替わる。どうやらこの夢は、マルチカメラで撮られている。階下の騒ぎを察知したのか目覚めたらしい母親の姿を見た私は、彼女がリビングに降りてくる前に、何としてでもその2体の死体を処理しなければならないと思うようになる。

時間が刻一刻と迫っているのをもう一つの視点で知っている私は、しかし、何を思ったのだろうか、その死体を隠すより先に、服を着せることを選んだ。「早く服を着せろ!お前らも手伝え!」と叫んだかどうか定かではないが、男3〜4人で死体に下着を穿かせたり衣服を着させている光景はあまりに強烈で、自らもそれに加担しながらも、極めて客観的な光景として脳裏に焼きついている。

さて、焦りながらも、何とか作業を追えた私に残されているのはあと数十秒。私はひとまず、その死体を車の中に隠そうと、数人の男たちと死体を抱えて外に出た。しかし、そこでリーダーは無情にもこう言うのだ。「だめだよ、ちゃんと処理してくれなきゃ」。つまりこの男は、母親が階下に降りてくるまでの残り数十秒で、死体を切り刻んで黒いゴミ袋に入れろとでも言うのだろうか。それは絶対に無理、と判断した私は、彼の言うことを無視して、足早に死体を車の傍に運んだ。私が汗だくでリビングに戻ると、何も知らない母親が、ちょうど降りてきたところだった。

しかし、何とか誤魔化せたか、と一安心する私を尻目に、隠れていたリーダーはまたしても非情な行動に。わざわざ玄関のチャイムを鳴らして、母親が出るように仕向けた彼は、こともあろうに、「ああ、これを○○君に借りていたので返しに来ました」などと先ほどとは打って変わって丁寧な口調で言うと、あるものを母親に差し出した。それは、思いつく限り卑猥な言葉と、どんな写真よりも下品な無修正写真とがパッケージに印刷された、1枚のアダルトdvdだったのだ。そして、その行為に私は、憤死するくらいのダメージを受けたのだった。死体を隠蔽するという行為の重大性を忘れ、貸した覚えもないアダルトdvdを母親に返却するという卑劣極まりない行動を前に、その場にただ崩れ落ちるしかなかった。

一方の母親は、目の前で繰り広げられる奇妙な光景を前にし、全てを(!)見抜いたのだろうか、リーダーに対し、あまりに不敵な笑みを浮かべる……。

ここで携帯のアラームが鳴り、目が覚めてしまいました。

そもそも、夢に結末など求めるのはおかしいのかもしれませんが、悲しいほどに中途半端な夢だったと言うほかありません。そして、夢の中の設定に現実の状況を当てはめるのもまたおかしな話なのでしょうが、母親にバレたくないという一心で、殺人犯の片棒を担ぐという選択肢を選ぶなど、まったく理解出来ません。それでも、この夢には私の無意識が反映しているのでしょうか。

まぁこんな夢のためにわざわざフロイトを担ぎ出すまでもないのですが、それにしても奇怪な夢だったなぁ、と。

ちなみに、実は昨日も夢をみたのです。珍しいことは続くものですね。

今度は、不注意から(!)自分で自分の髪を切るという夢。ただし、こればかりは、今週中に美容室に行くと決めていた私にしてみれば、かなり現実世界との関連性が認められます。夢の中での私は、長かった髪をバッサリと切り落とし、それこそ「まことちゃん」のようになってしまい激しく悲嘆に暮れるのですが、それは現実にも少なからず影響を与えそう。とりあえず今回は、あまり切らないでおこうと思います。

2007年05月14日

GW後半の覚書と前半の補足

今更な感もありますが…。

映画のほうは前半飛ばして観たので、後半に観たのは『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』 と『スパイダーマン3』のみ。ヴィデオでオリヴェイラを観直したり、テレヴィで『スパイダーマン』を観ちゃったりはしましたが。

後半はむしろ、美術館やギャラリーに行くように心がけました。もちろん、先のエントリーでも書いた通り、澁澤関連の展覧会です。ひとまず予定していた中で、「澁澤龍彦の驚異の部屋」(ギャラリーTOM)、「カマクラノ日々」(鎌倉文学館)、「澁澤龍彦 幻想美術館」(埼玉県立近代美術館)には行くことが出来たので、残るは10日から始まる「幻想と異端の図書室−文学とアートのコラボレーション−」のみになります。これらに関連して、書籍も数冊購入。「澁澤龍彦 幻想美術館」の図録(監修・文 巌谷国士)だとか、「イタリア庭園の旅」(写真・文 巌谷国士)だとか、「TH NO.30〜禁断のフランス・エロス」(アトリエ・サード)だとか。全てに巌谷国士が絡んでいるのですが、ここ数日間、久方ぶりに澁澤の世界にどっぷりと浸っております。私は映画よりも絵に親しんだほうが早かったのですが、映画に比重を置くようになってからは自分の美術に対する嗜好性について、ゆっくりと考えることがありませんでした。こうしてまとめて絵を見たり書籍を読んだりしているいい機会なので、当分はこちらの方に専念しつつ(もちろん新作映画は観ますが)、あまりに感動してぐったり疲れてしまった「澁澤龍彦 幻想美術館」についての覚書をまとめたいと思っております。

さて、先延ばしにしていたGW前半の映画についてですが、予想通りというべきか、すでに記憶が曖昧になりつつあります。モードが切り替わってしまったので致し方ないのですが、何も書かないというのもアレなので、下記に簡単にまとめておきます。

■『かちこみ! ドラゴン・タイガー・ゲート』

実はウィルソン・イップ作品をこれまでことごとく見逃しており、本作が初体験でした。アクション自体の完成度は流石といったところですが、数多あるワイヤーアクション映画との大きな差異を指摘するのは難しいです。もちろん、この一作のみでウィルソン・イップを判断することは出来ないのですが、強いて言うなら、こちらが嬉しくなるような展開でした。映画は少なからず観客のほうを向いていなければならないと思いますが、この映画ほど、観客をただ楽しませることを念頭に置いた映画もまたないのではないか、と。ドニー・イェンのあのすばやいながらも“剛”というほかない動きには、それだけで人を感動させるものがあるということに監督も確信を抱いているかのよう、メロドラマ的要素は本当に最小限に抑えられ、あらゆる登場人物の心理的葛藤めいたものは、やはり彼らによる一つのアクションによって、ただちにより背後へと姿を消してしまうかのようです。かといってドラマの構成が出鱈目極まるのかと言うとそんなこともなく、最低限筋は通していくという姿勢、この“潔さ”にかなり好感を持った次第です。

旧作も含め、また見逃せない香港映画監督になりそうです。

■『BRICK ブリック』

監督のライアン・ジョンソンが初めてカメラを手にとったのは12歳の時だったといいます。『BRICK ブリック』の脚本は南カリフォルニア大学卒業の年に書かれた後、およそ7年もかけてブラッシュアップされただけに、細部にまで監督の映画的記憶が満ち満ちているかのようでした。恐らくかなりの映画マニアだったのではないかと推察されます(確かにタランティーノとの親近性も感じました)。

すでに多くの作品を産み落とした30年代風のノワール的細部を、これまた現代においてもありがちな学園ドラマという設定に置換してみせたその発想は、私の好きな概念である“デペイズマン”に相当しているというだけに留まらず、それが結構上手くいっているあたりが生意気といえば生意気な感じもします。基本的にはダークな事件を題材として扱っているのですが、作品としてのトーンはことごとく乾いていてユーモラスでもあり、それは本作において特徴的な、人を殴る時の音や、スリルがよりデフォルメされているかのようなショットにおける、いささか大仰だけれども記憶に残るディテールの存在に追っているような気がしました。

中盤あたりから主人公が原因不明の体の不調に襲われ、乾いた咳を頻発し始めるのですが、この辺の描写はまるで『ユリイカ』における役所広司を彷彿とさせますが、恐らく単なる偶然でしょう。

私は途中でダレることなく、本作のいささかトリッキーなリズムに乗れたので、最後まで一気に鑑賞できた次第ですが、今にして思えば、手放しで賞賛するほどの作品かというと、それはそれで考えてしまう、そんな作品です。微妙とまでは言いませんが、奇妙ではある、という風な印象。もちろん、次回作は楽しみです。

■『フランドル』

ブリュノ・デュモン監督作については、これまで2作品鑑賞してきましたが、いずれの作品についても、ほとんど記憶がありません。強いて言うなら、どことなく退屈だと感じた瞬間があったことだけは、おぼろげに覚えているくらいです。ただし、肯定的に捉えた瞬間も合ったはず。しかし、その記憶だけが、すっぽりと抜け落ちています。私は無意識的に、自らの記憶を操作しているのでしょうか。

にもかかわらず本作を鑑賞することにしたのは、ひとえに本作が先のカンヌでグランプリを獲ったからに他なりませんが、予告編で感じた、あのいかにもヨーロッパ映画的な(もしかするとこの感覚は古いのかもしれませんが)雰囲気に賭けてみよう、などと思ったのかもしれません。

本作を戦争映画だと断じることにはいささか躊躇がありますが、確かに戦地におけるシーンにそれなりの時間を割いてはいます。ただし、それは一方で故郷から出ることの出来ない少女・バルブの内面との対比として描かれているに過ぎません。戦地と彼女との間には、長い距離が横たわっているにもかかわらず、彼女は罪を重ねていく兵士たちの罪を、距離なしに直感的に感じ取ってしまうのです。

さて、このあたりをどれほど許容出来るかどうかは、評価が分かれるとことかと思います。私は正直言って、何とも言えないという立場。しかしながら、ブリュノ・デュモンの繊細な演出が光っているシーンが何箇所かあって、例えば、彼女を残して、周りの男たちのほとんどが戦場に行ってしまった後、兵役を逃れて故郷に留まる男とバルブがばったり出くわすシーンがありました。その男は、邪魔がいなくなったとばかりに、あからさまにバルブの体を求めるのですが、彼女はきっぱりと拒否します。この時、彼女に振られた男は、絶望と諦念が入り混じったような、非常に複雑な表情を浮かべるのです。あの表情は、たとえば『カノン』における、フィリップ・ナオンの叔父にあたる人物の表情に匹敵する複雑さなのです。

まぁそういったわけで、本作の評価は難しいところ。たまたま私の気分にそぐわなかっただけなのかもしれません。ちなみに、ペニスを切断される男が出てきますが、『エル・トポ』を参照するまでもなく、男性としての象徴を失くしてしまった男に待っているのは、死以外はありえないのですかね。

■『バベル』

これは再見予定なので、今は何とも言えません。

■『東京タワー オカンとボクと、時々、オトン』

小説、テレヴィの特番に月9ドラマと、かれこれ3回もこの物語をなぞってしまったことも影響しているのかもしれないのですが、本作にもう一つ乗れなかったのは、その構成に不満が好みではなかったからです。ただし、出来としてはやはり映画が一番良かったとは思います。それはオダギリ・ジョーと樹木希林

に拠るところが大きいのですが、無駄なキャストが多すぎたというのは指摘しておきたいと思います。あのような贅沢が、映画の出来を左右すると思ったら大間違いです。

■『スパイダーマン3』

『東京タワー』のラストより、本作における“友人の死”のほうによりグっときてしまったのは何故か。

もちろん、予めその死がわかってしまっている死よりも、思いがけない死のほうが強く印象に残るというようなレヴェルではなく、そこにはドラマを語る上での歴史や技法の違いがあるような気がしています。まぁこんな言い方では何も言わなかったことに等しいのですが、私はこれまでの「スパイダーマン」の中で、本作が一番好きです。

2007年05月07日

渡辺文樹監督の『罵詈雑言』『腹腹時計』『御巣鷹山』に一日を費やして

もう何時のことだったかまるで思い出せませんが、初めて渡辺文樹という映画作家の名前を目にした時、まだ映画経験の少なかった私は、恐らく彼を“カルトな作家”だと人くくりに決め付けていたような気がします。当時の私は彼を形容する言葉を持っておらず、その作品を滅多に観られないという点だけが一つのインパクトとして記憶され、その作品内容や撮影スタイルはほとんど二の次、とにかく観てみたいという気持ちを数年に渡って抱き続けながらも、やはりその程度の思い入れでは他県にまで足を伸ばすことなど到底出来はしませんでした。

周知の通り、渡辺監督の作品は通常の劇場ではまずかかりません。制作のみならず、上映場所との交渉に始まり、宣伝(良かれ悪しかれ彼の名を轟かせた、あのアジビラ風ポスターを張りまくるという行為)や実際に映写機を回すことまで全て自分の責任で行ってしまうと言う意味で、真のインディーズ作家だとも言えそうな彼の頑なな姿勢を今回間近で観る事が出来たのは、映画好きとして確かに幸福だったろうとは思います。自身の制作プロダクションを、スペイン語で“険しい道”という意である“マルパソプロダクション”と名づけたのも、恐らくはクリント・イーストウッドを意識してのことではなく、彼の映画制作が真に険しい道筋であることを端的に表しているのだとすら思われ、感動したくらいなのです。しかしながら、やはり映画好きだからこそ、作品そのものに言及しないわけにはいきません。

作品評に入る前に一言だけ書いておくと、渡辺監督の上映スタイルが、まず自身による前口上から始まるということを是非記しておきたいと思います。彼はこれから始まろうとする作品が出来上がった背景や経緯を観客に聞かせた後、上映に臨むのです。まず作品を解説する、という彼の態度が果たして誠実なのか、あるいは言い訳に過ぎないのかは観る者それぞれに委ねられているのですが、一般の劇映画作家に比べプロモーションが極限までそぎ落とされている分、上映に立会い自らの口で語らざるを得ないという立場も分らないではない、と思いました。すでに何度も繰り返したであろうあの前口上は、まだ未知だった監督の資質のようなものを観客に少なからず伝えていたと思うし、それを差し引いたとしても、稀有な体験には違いないのです。

さて、1本目に観た『罵詈雑言』に関してですが、第4作目である本作が撮られたのは1996年。これを遡ること9年前に『ゆきゆきて、神軍』が撮られているという事実ばかりが、上映中頭に浮かんでは消えていきました。つまり、あの手の方法論は既にあった、ということになりますが、誤解の無いように言うなら、それは本作をいささかも貶めはしません。そんな思いを知ってか知らぬか、上映前、監督は「いきなり対象に向かってカメラを向けたんじゃなく、ゆっくりと信頼関係を築いた上での事だ」というようなことを仰っていましたが、仮にそうだとするなら、本作を観る限り、事前に築かれたであろう対象との信頼関係は無残にも崩れ去ったであろうし、そのゲリラ性はより際立つのではないか、と。私が本作を評価するのは、いささか手垢にまみれた感のある、昨今のワイドショーめいた演出に対してではなく、目に見えない対象との信頼関係を自ら壊しにかかろうとする監督自身のアナーキーな態度に感動したからです。まぁそれもこれも監督の前口上があったからこそ、もしそこまで計算していたとしたら、なかなかの策略家だと言えるでしょう。

次に観た『腹腹時計』は、1999年に完成したからというわけではないのですが、ある種世紀末的ともいえる娯楽映画でした。そう、本作はその題材の危険さとは裏腹に、娯楽映画という他ありません。それぞれのシーンにおける、稚拙さを隠そうともしない演出にもかかわらず、ここには圧倒的な力が漲っています。その力の存在を、私は、監督の映画に対する愛ではないかと思います。

私がやはり本作を評価したい理由、それは、誰にでも映画を撮る権利があるのだという極自然な感情を思い出させてくれたからです。やはり監督は前口上で、「娯楽映画を追求してみたかった」というようなことを述べられていましたが、そう言いながらも、劇中、シネマヴェリテ風と言うほかないシークエンスを紛れ込ませ、フィクションとドキュメンタリーとに引き裂かれまいとする強い意志が垣間見られました。

本作は、そのキャストにも注視しないわけにはいきません。主要人物を除いたほとんどが老人のみという事実を、私は重く受け止めたいと思います。いや、老人たちによる非=現実的なドラマのみならず、その他のキャストに対する、まるで演出放棄とも言えそうな数々の棒読みぶりを物ともせずに、監督はただひたすらに、自分で撮りたい映画を撮っている、その点には深く感動した次第です。

最後に付け加えると、本作におけるいくつかのアクションは、それが現実に他ならない(スタントマンなど本作には出てきません)という意味で、フィクションを明らかに凌駕していたと思います。

最後に『御巣鷹山』ですが、実は私、子どもの頃にリアルタイムで見聞した事故でもあるこの歴史的な大惨事について、過去にいろいろと調べたりしたことがあったのです。しかしながら、すでに渡辺監督の作品を2本観続けた後で本作に求めるべきは、決して事実の検証などではないことがわかっていました。よって、この日に観た3作品中、もっとも身構えて、というか、心の準備をした上で鑑賞したわけですが、そんな私の覚悟すらも、本作は裏切ってくれました。しかし何という出鱈目さでしょう! この出鱈目さは、映画における出鱈目さを好む私にとっても、実に意表をついたものだったのですが、すでにそれを許せる素地は出来上がっていたというのも驚きといえば驚きです。これに比肩しうる出鱈目さを、私はそう易々と思いだすことが出来ず、少なからず動揺したほどです。

本作はとりわけ、カメラの動きが記憶に残っています。もはや言うまでもなく、それもまた出鱈目だと言わざるを得ないようなシーンがあるのですが、誰もが気づくであろうそのシーンについては、すでに様々な場所で触れられているのでここでは触れずにおきます。私は、そのシーンを、すこぶる挑発的だと思ったのですが、この映画は言ってみれば全編これ挑発的と断言したいような映画で、ラスト近くに繰り広げられる血みどろの殺陣もその観点から見ると、なかなか悪くないとすら思えるのです。

他の2作品に比べた場合、私は間違っても本作を人に薦めはしませんが、やはり“映画を観た”という印象は強く残っています。

渡辺文樹監督は、既に次回作2本を撮りあげているようです。そして恐らく、また地方中心の上映になるのでしょう。次回、仮にまた東京での上映機会があるとするなら、私は今回のように駆けつけるのか、否か。それはまさに、映画好きとしての倫理的な問題にならざるを得ないと今から思慮しているのですが、少なくとも長年の思いが実った今回の上映は、結果的に非常に有意義だったと言えるでしょう。

2007年05月02日

やはりダグラス・サークはいい〜『悲しみは空の彼方に』『わが望みのすべて』を観て

若干時間が経ってしまいましたが、去る4月22日(日)、「オトコとオンナの映画秘湯」さんによる恒例の「ダグラス・サーク上映会」参加してきました。今回が3回目となるサーク上映会、どうやらこれで終了してしまうらしいです。私は全てに参加してきましたが、字幕なしとは言え、なかなかスクリーンで観られない作品ばかりを上映していただき、主催者の方々には感謝の言葉もありません。簡単な感想をお礼に代えさせていただきます。

まずは1本目の『悲しみは空の彼方に』ですが、彼がハリウッド時代に撮った最後の作品であり、私が最も観たかった作品の一つでもあります。

まずは1本目の『悲しみは空の彼方に』ですが、彼がハリウッド時代に撮った最後の作品であり、私が最も観たかった作品の一つでもあります。

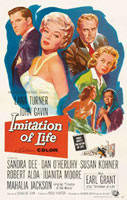

原題は「Imitation of Life」で、この原題の邦訳により近い邦題を持つ『模倣の人生』という映画(1934年/ジョン・M・スタール監督)のリメイクですが、『悲しみは空の彼方に』というやや詩的な邦題も味わい深いなと思われます。

白人女優で未亡人のローラ・メレディス(ラナ・ターナー)とやはり夫に先立たれた黒人のアニー・ジョンソン(ジュアニタ・ムーア)。2人にはそれぞれ娘がいて、この2つの家族の共同生活に焦点を当てることで、サークはそれぞれが孕み持つ“偽の人生”を浮き彫りにしながら、友情や愛や別れを的確に、そして感動的に描いています。

サーク作品において鏡や窓が重要な役割を果たすのはすでに周知の通りでしょう。人物そのものをカメラに収めるだけではなく、鏡や窓(あるいは、ショーウインドウなど)に反射した人物を撮ることで、彼ら彼女らが置かれた複雑な状況や繊細な心情を切り取っているのです。

本作において印象的なのは、自らを黒人と認めず、白人になりきろうともがいたアニーの娘・サラ=ジェーンが恋人に捨てられるシーンです。肌の色に囚われて本当の人生を見つめようとしないサラ=ジェーンの哀れな姿がショーウインドウに映りこむのは、そこに映っているのがまさに“偽の人生”であることを象徴しているかのようでした(そのショーウインドウに浮かぶ「FOR RENT」という文字もまた象徴的)。

あるいは、ついに家を出て、何とか黒人であるという出自を隠蔽しつつ働いていたナイトクラブの楽屋にアニーが訪ねてくるシーンを思い出してもいいでしょう。ここでもカメラは、化粧台の鏡に映るサラ=ジェーンを映し出し、その状態で彼女に「I am white! white! white!」などと叫ばせるのです。

しかし物語の最後、母親の死をきっかけに、本当の人生に目覚める。母を乗せた霊柩車に走り寄っていく彼女の姿は感動的ですが、やはり母親が戻ってくるわけではないという残酷な事実も改めて突きつけられるでしょう。そして彼らを乗せた霊柩車が、映画の終わりに相応しく去っていく。これ以上のラストシーンはない、というくらい完璧なラストシーンだと思いました。映画は終わる、しかしその後、観る者には様々な感情が渦巻くのです。私はそれが“豊かさ”なのだと思います。

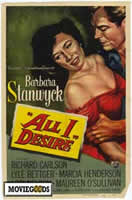

さて、もう1本の『わが望みのすべて』も蓋を開けてみると『悲しみは空の彼方に』と似た題材であることがわかりました。ここで描かれるのもやはり、“偽の人生が真の人生へと変貌していく過程”であり、ラストはハッピーエンドです。主人公である三流女優、ナオミ・マードック(バーバラ・スタンウィック)が嘗て捨て去った田舎町に帰ってきて、10年ぶりに我が家を訪れた時、彼女はやはりドアのガラス越しに失った家族を見ることしか出来なかったのであり、ここにもサーク作品におけるガラス窓の効果が見て取れます。

さて、もう1本の『わが望みのすべて』も蓋を開けてみると『悲しみは空の彼方に』と似た題材であることがわかりました。ここで描かれるのもやはり、“偽の人生が真の人生へと変貌していく過程”であり、ラストはハッピーエンドです。主人公である三流女優、ナオミ・マードック(バーバラ・スタンウィック)が嘗て捨て去った田舎町に帰ってきて、10年ぶりに我が家を訪れた時、彼女はやはりドアのガラス越しに失った家族を見ることしか出来なかったのであり、ここにもサーク作品におけるガラス窓の効果が見て取れます。

『悲しみは空の彼方に』に比べると、やや小品という感じでしたが、いずれにせよ、私が観てきたユニヴァーサル時代のサークはメロドラマもコメディもまったくはずさないので、別の機会にでも残りの作品を観ていければと思います。

ちなみにバーバラ・スタンウィックは『四十挺の拳銃』以来でした。

【ダグラス・サーク上映会 関連記事】

ダグラス・サークは偉大だ〜『愛するときと死するとき』と『誰かあの娘に会ったかい?』を観て

まだまだダグラス・サークを観たい〜『僕と祭で会わないかい?』『翼に賭ける命』を観て

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]