2006年01月31日

必見備忘録 2006.2月編

今月は封切り作品が少ない代わりに、特集上映が目白押しです。つい先日のように過酷なハシゴしなければならないような事態は避けたいのが本音ですが、どうやらそうも言っていられないかもしれません。

「これは行くぞ!」という作品がありましたら、どうぞお気軽にコメントしてください。

『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』(上映中)

(シネセゾン渋谷 11:30/14:00/16:30/19:00〜21:05)

『ミュンヘン』(2/4〜)

(渋谷シネパレス 9:45/13:00/16:15/19:30〜22:20)

『ベロニカは死ぬことにした』(2/4〜)

(恵比寿ガーデンシネマ 11:45/14:15/16:45/19:15〜21:20)

『亀も空を飛ぶ』(1/28〜2/10)

(下高井戸シネマ 10:50〜)

「ダグラス・サーク・ナイト」(2/4)

(シネセゾン渋谷 23:15開場)

「吉田喜重 変貌の倫理 2006」

(ポレポレ東中野)

「フランス映画は存在するのか?」(2/3〜2/25)

(東京日仏学院 詳細はチラシに)

「世界の映像作家シリーズ(32) 97歳、現役最高齢 マノエル・デ・オリヴェイラ」(2/25)

(新文芸坐 22:30〜)

『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』は本来であれば初日に駆けつけるべき作品でしたが、先日も書いたとおり、とてもそのような状態では無かったので。かといって見逃すわけにはいきません。

同様に、スピルバーグもまた初日に観なければならないと決めているので、『ミュンヘン』は今週土曜日に。同日には「ダグラス・サーク・ナイト」もありますが、共に渋谷なので、この掛け持ちはそれほど苦にはならないでしょう。

『ベロニカは死ぬことにした』ですが、嘗て、原作を友人に借りておきながら、途中で放り出したまま最後まで読めなかったという記憶があるのですが、だから映画を観てそれを補完しようなどとはこれっぽっちも思っておらず、ひとえに、真木よう子を観たいからです。女優で作品を選ぶことなど滅多にない私ですが、『パッチギ』以来、彼女が妙に気になってしかたがないのです。よって、作品そのものにはほとんど期待しておりません。

『亀も空を飛ぶ』はモーニングショーですが、昨年観られずに後悔した作品なので。

「吉田喜重 変貌の倫理 2006」に関しては、先日書いたので割愛します。

「フランス映画は存在するのか?」は、アルノー・デプレシャンによってセレクトされた様々な作品が上映されます。個人的にはクリス・マルケルだけは観ておきたいところ。

「世界の映像作家シリーズ(32) 97歳、現役最高齢 マノエル・デ・オリヴェイラ」は文芸座恒例のオールナイトです。これは体力的に余裕があれば是非行きたいな、と。

今月は平日にも積極的に劇場に足を運ばなければとても消化できません。

さっさと仕事を切り上げる図々しさを最大限発揮して行きたいと思います。

2006年01月30日

私を走らせた人、そして映画たち〜『ろくでなし』『キングス&クイーン』『嵐を呼ぶ十八人』をハシゴする〜

まだ始まったばかりの2006年ですが、先週の土曜日は、恐らく本年中にはこれを越える日は無いであろうというほど充実した一日でした。無論映画的に、です。

2つの劇場を行ったり来たりしたこと、2人の監督を間近で見られたこと、1人の映画批評家の話を聞けたこと、そして、1人のネット上の友人に始めてお会いできたこと…これらが12時間の内に凝縮されたのですから、帰宅した後はもうぐったりと疲れきっていましたが。

アルノー・デプレシャンと吉田喜重。そもそも彼らのどちらかを選べということに無理があったのです。そして、この2人の作品を比べることの不可能性が、結果的に私を“走らせる”ことになりました。“走らせる”というのはいささかも比喩的な意味でなく、まさに運動としての“走る”という行為を表しています。この年になって、あれほど全速力で街中を走る機会があろうとは、思いもしませんでした。先述した“疲れ”は、濃厚な時間を過ごしたということ以外に、まさにこの点にも起因しているのです。

28日AM9:00、まずは飯田橋駅前にあるマクドナルドへと急ぎました。mixiで知り合い、当サイトも見てくれている[R]氏と待ち合わせていたのです。デプレシャンという我々の共通目的のために。

昨年の「カイエ週間」での教訓を生かし、今年は1時間早く到着することにしました。トークショーがある15:00の『キングス&クイーン』は関係者が多く、絶対に満席になるという確信がありましたので。到着してみると、“デプレシャン党”と思しき人はまだ数人しかおらず、ひとまずその回のチケットは確保で出来るだろうと一安心。並びながら[R]氏と映画談議に花を咲かせていると段々と人が増えてきて、結局10:00のチケット発売開始時間にはロビーが人で埋め尽くされるといういつもながらの光景に。しかしここで安心仕切れないのは、同じ時間にポレポレ東中野で18:15からのトークショーつき『嵐を呼ぶ十八人』の整理券が売り出されていたからで、[R]氏を日仏に残した私は、一直線に東中野に向かうことになります。

日仏から飯田橋駅までダッシュ、飯田橋駅の改札からホームまでもダッシュ、流石に総武線内ではダッシュしませんでしたが、東中野駅からポレポレまではやはりダッシュ、その結果、15番という番号を入手できました。ここでようやく胸をなでおろし、今度は待ち合わせではないマクドナルドで一人朝食。その後、12:20の『ろくでなし』を鑑賞しました。その素晴らしさに浸る暇もないまま、今度は日仏にトンボ帰りして、『エスターカーン』を観て来たばかりの[R]氏に再会、外でタバコを吸っていると、目の前にデプレシャンの姿が。すぐ隣でタバコをの煙を燻らせながら、『キングス&クイーン』の上映を待ちました。

しかしここで「しまった!」と途方にくれてしまったのは、15:00から始まる『キングス&クイーン』の後にはデプレシャン、批評家の樋口氏と稲川氏3名によるトークショーが控えていたのですが、それを聞いてしまうと、今度は18:15の『嵐を呼ぶ十八人』に間に合わなくなってしまう、それはそれでマズイ、どうしよう…と思ったからで、まさにその3人によるトークショー聞きたさに15:00のチケットを朝から並んで入手したのに、結局はそれを1秒も聞けないまま、『キングス&クイーン』のエンドロールが画面に登場した瞬間には席を立ち、今朝以上の速度でまた日仏−ポレポレ間を疾走しなければならず、実はその時すでにトイレをかなり我慢していて膀胱が破裂しそうだったにもかかわらず、さらにそれを激化させるかのように猛烈な勢いでダッシュ、ダッシュ、ダッシュで何とか駆け込んだポレポレでは、すでに蓮實氏のトークショーが始まっていてやはりトイレにも行けず、満席の会場の一番後ろのパイプ椅子を陣取るのがやっと、15番という整理券をダッシュして入手した今朝の私の行動は完全に徒労に終ったわけで、もう泣きたくなるほど心臓は痛いし、膀胱は爆発寸前で映画を観るには最悪のコンディションでしたが、そんな最悪の状態を忘れさせるほど蓮實氏のトークはやはり興味深く、しかも、目の前に吉田監督と岡田茉莉子さんが座っていたのを驚きとともに発見し、それだけで最悪のコンディションが最良のそれに様変わりしてしまったのですから、私の身体など本当に単純なものだな、と。

トーク終了後、忘れていた膀胱の痛みを思い出し、やっぱりそこでもトイレまでダッシュ、もうタイトルロールが始まっているというのに私の尿は一向に止まる気配を見せず、それでも何とかオープニングショットには間に合わせて万全の状態で臨んだ『嵐の中の十八人』は滅法面白く、確かにジャ・ジャンクーの『世界』を思わせるようなショットがあったり、アドリブとしか思えない台詞が随所に見られたり、レイプシーンの後の照明の揺れに感動したり、ラストショットの空撮は“あの映画”(それがどの映画かは書きませんが)にも少なからず影響を与えているのかななどという思いに耽ったりするうちにあっという間に終わってしまった次第。そこでやっとその一日の疲労がどっと押し寄せてきたのですが、それはあくまで心地良い疲労感と言うべきもので、その充実感を誰かに話したくてしょうがなく、かといってそんなことは[R]氏やこヴィ氏以外になかなか伝わりそうにないので、その両名に軽くメールなどし、ビールをがぶ飲みしながら沖縄料理で胃を満たし、全てが満たされた状態で家路につきました。

デプレシャンに関しては、これを機に旧作を観直したいと思います。劇場で観たのは随分前だし、ヴィデオでも長らく観ていなかったもので。そして吉田喜重に関しては、なるべく劇場に通いたいですね。目標は10本。『秋津温泉』は是が非でも。

なお、時間が合わずに観られなかった『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』、蓮實氏が日経新聞(27日夕刊)に書いた“傑作の概念を遥かに超えた1時間47分に躊躇なく星五つ”という言葉がどこまで正しいのか、今週にでも確かめられればと思います。

2006年01月26日

たまには思いつきで書いてみます

『レザボア・ドッグス』で忘れがたい存在感を印象付けたクリス・ペン(クリストファー・ペン)が、23日に自宅で亡くなったようです。死因は未だ不明ですが、私は結構好きな俳優でした。高めの嗄れ声と二重顎を、今でもはっきりと思い出すことができます。最近は『スタスキー&ハッチ』を観ましたが、まだあと数本は日本公開作品を残しているようです。2人いる兄の1人、ショーン・ペンとは顔も体型も雰囲気もまるで異なりますが、脇役としての資質を彼が心得ていたような、そんな気さえします。今日は家にある『レザボア・ドッグス』を観て、追悼に代えたいと思います。

さて、その他には特に書くことがないのですが、先ほど東京日仏学院のサイトを覗いてみたら、今週土曜日に公開されるアルノー・デプレシャンの『キングス&クィーン (仮題)』の追加上映の告知が掲載されていました。トークショー付きの15時の回に加え、19時30分にも上映されるようです。老婆心ながら、ご報告いたします。

次回掲載予定のレビューは『輝ける青春』になるかと思います。なるべく短くまとめたいとは思いますが、素晴らしいシーンをいちいち列挙したくなる本作に関しては、そう簡単にまとめられそうにありません。

今週末は、吉田喜重の特集上映もありますし、『フライト・プラン』や『エリ・エリ・レマ・サバクタニ』も公開されます。2日間で何本観られるか、ここは踏ん張りどころです。

2006年01月24日

『ホテル・ルワンダ』のレビューに代えて思うこと

2005年6月以降、有志の映画ファンの方々の働きかけにより、日本公開の目処が立っていなかったあるアメリカ映画を何とか公開するための署名運動が始まりました。結果、4500人以上の署名が集まり、同時にそれがメディアの関心を惹いたことで、結果、この『ホテル・ルワンダ』というアメリカ映画は無事公開されることになったのです。幸いにして客足は好調なようで、私が観にいった初日は全回満席、現在も多くの観客を集め続け、どうやら拡大公開も決まっているようです。

さて、ここでは、そのテーマが孕む残酷さ、陰鬱さのイメージの所為か、アカデミー賞に三部門もノミネートされる程の客観的評価を与えられた本作でも、多くの観客を集めることは難しいだろう、と(恐らく)判断し、配給しようとしなかった現在の映画配給業界に、強く意義を唱えたいわけではありません。公開されなかったことには、前述した以外にも私には知り得ない様々な理由があるのかもしれませんが、今は結果として一般公開されているわけですから。ただし、映画もまた産業なのであり、客入りが見込めないと判断されれば公開すら危ぶまれるという当たり前の事実を、多くの人間に改めて印象付けたはずです。我々観客にはただ公開を待つことしか出来ないのか、という疑問に、新たな視点から答えを導き出した今回の一件は、その意味で歴史的な出来事だったようにも思われます。

予め公開を視野に入れていない極私的な作品を除けば、あらゆる映画は公開されてしかるべきだと、私は思っています。そもそも封切られる映画を全て観ることなど物理的に不可能なわけで、そこにはほとんど無根拠とも言える“排除と選別”が働いているのですから、それがまったくの理想論であり、むしろ矛盾ですらあることは先刻承知しています。ただ、『ホテル・ルワンダ』のような、とりわけ反=社会的でも暴力に示唆的でも非=人道的メッセージを刷り込むでもない(いや、仮にそのような映画だとしてもやはり公開はされるべきなのですが。間違っても映画とは言えない代物だった『コンクリート』のような作品でさえも。)、極めて真面目で真っ当なアメリカ映画が、意識的に我々の目から遠ざけられているというのはやはりどこか薄気味悪い話です。もちろん、現在の日本映画界において、制作されながらも公開の目処が立っていない作品が100や200はあるらしいという話を知らないではないし、日頃そのような“光の当てられない映画”に対し、「即刻公開せよ!」と憤りを表明しているわけでもないので、今回の一件があったからこそ、こんなことを改めて考えているに過ぎないのですが。

これは歴史的にみてもほとんど明らかだと思うのですが、一部の配給側にしてみれば、我々観客の感性などたいして信用していないということなのでしょう。あちらも商売ですから、できれば博打を打たずに、予測できる興収を得る方向で作品をセレクトしたいというのも肯けないではありません。実際、観客など当てにならないと言われてしまえば、それはある一面ではその通りなのかも知れず、だから、年に5本も映画を観ない観客が観に来るであろう、適度に笑えたり適度に泣けたり適度に満腹感のあるデート向きな作品か否かという価値基準が存在してしまうことを全否定するつもりなどありません。誰もが映画好きでない以上、それはまさに構造的な現況として認識せねばならないでしょう。

しかし、だけれども……と思わずには居られないのもまた事実なのです。

良い映画・悪い映画という絶対的な基準などそもそも無い以上、それがどんな映画であろうと、観客を騙してでも上手い具合に“乗せて”しまい、結果としてある“流れ”を作り出してやろうじゃないか、というぐらいの図々しさは持っていて欲しいし、そのような仕掛けは嘗ても今も、一部には見る事ができます。

『ホテル・ルワンダ』を観て感銘を受けた配給会社が無かったわけではないと思うのですが、仮に本作を“デート向きではない”と判断するのはあまりに狭量すぎるし、一方で、アカデミー賞やカンヌ映画祭などに代表される国際映画祭は、それだけで日本人にとって客観的な評価として充分通用してきたのも事実なのですから、あまり信用に足らない観客であるなら、話題を捏造してでも観客を劇場に呼び込むくらいの戦略は必要ではないでしょうか。

その点、今回『ホテル・ルワンダ』を配給したメディア・スーツと、公開に踏み切ったシアターNの英断は賞賛さるべきだと思います。この歴史的な出来事が、単にセンセーショナルな事件として消費されず、今後の映画配給において積極材料になれば良いのですが…そう、この文章の趣旨はまさにこの点にこそあるのです。

ルワンダでの大量虐殺が決してメインではなく(つまり、戦争映画的なスペクタルからは程遠く)、そのような悲惨な状況の中で様々な葛藤を抱えながらも、ある一人のホテルマンが自らのプロ意識を徹底的に貫ながら結果的に家族を守る様を、時に抒情的に、時にサスペンス豊かに描いた『ホテル・ルワンダ』のような作品は、これまで真正面から映画化されなかったルワンダの悲惨な歴史を、その一部でも知ることが出来るという意味で、観られるべき作品だと思います。

私は本作を、とりわけ傑作だとか言うつもりは無い代わりに、観たことをいささかも後悔していません。こういうアメリカ映画であれば何本でも観たい、とは思いこそすれ。観た後の感想は人それぞれでしょうが、世界には、“観る”という行為そのものに価値がある映画というものが、少なくとも存在すると思うのです。いや、やはりそれはあらゆる映画に当てはまるのかもしれませんが、そこまでは一生かかっても確かめられないでしょう。

2006年01月16日

『ホテル・ルワンダ』と『カミュなんて知らない』の超混雑ぶりに疲れつつも、mixiの新年会で癒された土曜日

先週土曜日は朝から映画をハシゴすることになりましたが、いずれも渋谷のミニシアターにしては“超”がつくほどの混雑ぶり、加えてあの豪雨でしたから、2本観終えた夕方にはぐったりと疲れてしまいました。

驚くべきは『ホテル・ルワンダ』です。シアターN、というよりも未だ旧ユーロスペースといったほうがいいのかもしれませんが、あの劇場があれほど混みあったのを、私は観た事がありませんでした。10:30の初回を狙って10時に到着した時にはすでに100人程の行列が出来ていまして、そこにはヴィデオやデジカメでその行列を撮る人間も散見され、もうそれだけで暗鬱たる思いにとらわれてしまうくらいでしたが、何とか(ギリギリで!)席を確保出来たのでまぁ良かったです。インターネットの署名活動のおかげで公開までこぎ付けたこの映画、その割りには年齢層がかなり高く、なるほど、最近は雑誌や新聞でも取り上げられていたし、その手の社会派的な話題作には、それがどこで公開されようと決まって一定数の中高年が駆けつけるという構図はこれまで何度も目にしてきたので、それもまた想定内の出来事だったということになりましょうか。

その後、やはりその日がこけら落としだった新生・ユーロスペースへと移動、『カミュなんて知らない』の整理券を貰いましたが、その時はまだそれほど混雑はしておらず、ホッと一安心し昼食をとりに一端劇場を後にしましたが、まさかユーロスペースがリニューアルするというのに混雑しないわけがないではないか、と思い直し、足早に戻ってみると、もうそこには人、人、人が…こちらは打って変わって年齢層が若かったのですが、柳町監督もその場にいらしたので、関係者もかなり多かったようです。実際、かなり埋まっていたとはいえ満席ではありませんでしたから。新しいユーロスペースは、座席の高低差がかなりあるので、以前に比べ格段に観やすくなっていました。スクリーンも大きくなっていましたし。ロビーは相変わらずそれほど広くはありませんが、今後も数多く通うことになるでしょう。恐らくわが家から最も近い映画館だと思います。

そんな土曜日でしたが、夕方からはmixiの映画好きが集まる新年会(というかOFF会)に参加してきました。すでに何度目かの人もいましたが、初めて会う方のほうが多く、大丈夫だろうかという不安が無いわけではありませんでしたが、まぁそんなのは最初だけで酒が進めばまるで関係なくなっていき、最終的にかなり盛り上がったのではないでしょうか。しかも今回はそのほとんどが映画の話に終始したのです。映画のOFF会だからといって、前回などはほとんど映画の話をしなかったように思うのですが、今回はずっと映画話でした。その分、かなり酒も飲みましたので、実はおぼろげにしか覚えてないのですが。。。

mixiが無ければあのような人たちと知り合う機会などまず無いわけですし、尽力してくれた両幹事の方々には改めてお礼を言いたいと思います。ありがとうございました。今後ともよろしくです。

というわけで、2本の映画についてはまた別途。あ、『THE有頂天ホテル』については……気が向いたらということで。

2006年01月13日

映画はやっぱり劇場で!(涙)

予定より一日遅れで書き上げた『ある子供』評、久々に随分と長い文章になってしまいましたが、それだけ本作には言及したくなる箇所が多かったということです。いくつかのブログを読んだ限りでは、あのラストシーンに納得がいかないという意見もチラホラ。自分の意見が同時代的な観客と同じである必要性などまるで感じない私にとって、まぁ感じ方は人それぞれ、という程度の感想しか持ちません。映画の多面性とでもいいましょうか、様々な感性が様々に反応するから面白いということでしょう。

予定より一日遅れで書き上げた『ある子供』評、久々に随分と長い文章になってしまいましたが、それだけ本作には言及したくなる箇所が多かったということです。いくつかのブログを読んだ限りでは、あのラストシーンに納得がいかないという意見もチラホラ。自分の意見が同時代的な観客と同じである必要性などまるで感じない私にとって、まぁ感じ方は人それぞれ、という程度の感想しか持ちません。映画の多面性とでもいいましょうか、様々な感性が様々に反応するから面白いということでしょう。

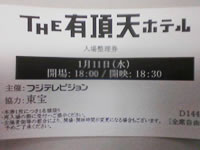

さて、実は先日、友人の誘いで急遽試写会に行ってきました。試写会に行くのはかれこれ5年ぶりくらいでしょうか、もうその時何を観たのかなど忘れてしまうくらい昔です。仕事柄、試写状を譲ってもらうことも多いのですが、まず日程的・時間的な問題があり、さらにはあの雰囲気が好きではないという問題もありで、ほとんど興味を示さなかったのです。観たい映画は封切りの初日にでも駆けつければいいのですから。

では何故今回行くことにしたのかといえば、その映画はもともと観てもいいかなと思ってはいたのですが、今月の土日は、その他に観なければならない映画が多くあるし、ちょっと観るのは難しそうだなと。いかにも消極的な姿勢だったのですが、タイミングよく平日の試写会(まぁ普通試写会は平日ですが)に誘われたので、平日でしかもロハであれば若干の譲歩をしないこともなく、あっさりと積極的な姿勢にシフトしたという、私自身の何ともさもしい態度によるものなのです。

ところで私は、三谷幸喜氏のことはほとんど何も知りません。何せ、舞台演出家としての彼を全く知らないのですから。テレヴィ脚本家としてであれば、『やっぱり猫が好き』などはリアルタイムで観ていたし、特に強い思い入れは無いものの『古畑任三郎』は全部観ているので、まぁ、なかなか面白い男だなとは思える程度には知っていましたが。では映画監督としての彼はというと、これまたよく知りません。というのも、劇場では一度も観ていないのです。かろうじて『みんなのいえ』はヴィデオで観ましたけど。

そもそも、映画を観る前に原作を読むことなどしないし、その作家なり脚本家なりを知っていなければいけない理由もないと思っているのですが、三谷氏の場合、あまりに露出が多いし、ほとんどは戦略的なギャグの域でしょうが、タレント的側面も兼ねそろえた人物なので、妙に知った気になってしまっていたのかもしれません。そのような先入観があったからこそ、私は彼の映画を観にいくことがなかったし、それはつまり、テレヴィドラマとしての『古畑任三郎』を前にした時と、映画作品を観る際の感性は全く異なるということを、あくまで個人的な経験として知っているということなのです。

ここで『THE有頂天ホテル』へと話を進めようかとも思いましたが、明日からとはいえ一応まだ公開前ですし、楽しみにしている方の興を削いでしまいかねないので詳述は避けることにします。私がこの映画を面白がったのかどうか、それについても書かずにおきましょう。興味のある方は劇場に足を運んでみてください。

最後に一言。うすうす気づいてはいましたが、およそ一般向け試写会というものは、映画を観るのに適した環境ではありませんでした。いったいどのような人が試写会に応募するものなのか、私は漠然としか知りませんが、いくらなんでも酷かったなぁと。“映画はやっぱり劇場で!”という、「ぴあシネマリザーブシート プラス+」の宣伝文句がありますが、恐らく本来の意図とは異なる意味で、今はこの宣伝文句に賛同しています。少なくとも、一般向け試写会には金輪際足を運ぶことはないでしょう。

2006年01月11日

『ある子供』に存在するフィクショナルな抒情性を肯定したい

当サイトを始めてから2本目に書いたレビューは、ダルデンヌ兄弟が撮った『息子のまなざし』でした。今、その文章を読み返してみると、興味深いことに、『ある子供』に対してこれから書こうとしている文章にも当てはまるであろう、いくつかの共通点が見い出せそうな気がしますが、同時に、明らかに異なる点もまた見受けられます。ここで、ではどちらにより感動したのかを比べることにあまり意義があるようには感じられないので、それには触れずにおきますが、ダルデンヌ兄弟が本作において、これまでと同様の“スタイル”を用いながらも、その着地点に劇的とも言えるシークエンスショットを配したことで、私は、彼らの作品が孕むある種のイメージに対する軌道修正を余儀なくされたような気がします。あくまで漠然としたこの思いを確認すべく、『ある子供』という映画を思い出して見ましょう。

「L'Enfant」という原題はそのまま「子供」と訳されます。前作の原題が「息子」というタイトルだったように、本作の原題もまた即物的かつ限定的な意味を与えられているように思えます。本作の邦題には“ある”という言葉が添えられていますが、原題は恐らくより狭義の「子供」(つまりブリュノのこと)を指していると思われ、そう考えると、“ある”という言葉はあまり適切ではないようなそんな気がしました。

さて、実は『ある子供』を観ながら、脳裏に何度と無くよぎった映画があります。ぶっきらぼうなタイトル、唐突な始まりと終わり、非=劇的な演出、そして何より、手から手へ紙幣が渡される瞬間の“不意打ちのクローズアップ”と紙幣を数える残酷な音の存在……私は『ある子供』を観ながら、ロベール・ブレッソンの『ラルジャン』を想起せずにはいられませんでした。

「金」という原題を持つ『ラルジャン』という映画は、そのタイトルが表すとおり、金が人に受け渡される瞬間の事件性を中心に据えつつ、1枚の紙幣がある男の人生を狂わせていくさまを簡潔極まりないショットの連鎖で描いた、ほ孤高の傑作とも言うべき作品ですが、『ある子供』で執拗に描かれた“紙幣の交換”を目にする時、そこに漂うある種の厳しさと、行為のそっけなさに反比例するショッキングな即物性が、『ラルジャン』の時のそれと通底するのではないかと思われたのです。『ある子供』は、“子供が子供を持ってしまうこと”を真摯に描いた作品だと私は思いますが、その過程で最も重要な役割を果たすのは、他でもない金(紙幣)です。主人公の自堕落な日常は資本主義的メカニズムに完全に支配され、そのシステムに無意識的に平伏しているとさえ思えます。その事実は主人公の、非=人道的ともいえる安易な行為を通じシステムの強度を際立せ、それが故に、ただただ痛ましい印象を齎すのではないでしょうか。

本作のカメラについて考えてみると、『息子のまなざし』と比べた場合、より客観的な存在だったように思われます。カメラがその眼差しを向けるべき対象が本作では2人だからなのか、確かなことはわかりませんが、どちらかというと、対象に冷めた視線を投げかける本作のカメラは、2人の背後に潜むベルギー地方都市のある現実を見据えているような気さえしました。子供が生まれたとはいえ、未だ幼さが残る2人の男女が頻繁にじゃれ合うシーンが幾度か見られましたが、カメラはその時、徹底的に無関心を装っているかのごとき印象を受けたのです。カメラの存在を意図的に印象付けた『息子のまなざし』と比べると、本作のカメラはより透明な存在へと変貌したのではないか、と。

もちろん、これまでのダルデンヌ兄弟作品がそうだったように、彼らの禁欲的とも言えるスタイルは健在でした。カメラの存在だけでなく、劇的な効果を伴った音楽は完全に排除され、自然音のみで構成されるという音響の面にもそれは明らかであり、そのあたりに漂う、“手段としてのドキュメンタリー的アプローチ”が批判の対象になってきたことも知らないではないのですが、だからと言って本作が、必ずしも間違ってはいない故にもはやある種の先入観にもなり兼ねない“擬似ドキュメンタリー批判”に当てはまるかというと、どうもそうではなさそうなのです。それは何故でしょうか。

その結論を出す前に、もう一点、気になったシーンに関して書いておきたいと思います。

それは、ブリュノ、ソニアそれぞれが交通量の多い幹線道路のような車道を横切るシーンです。それは、ある意味を込められているかのように何度か繰り返されます。車が流れる道路を垂直に横断するという運動は、『ロゼッタ』でも幾度か見られました。推測するに、ダルデンヌ兄弟はこのショットを絶対に重視しているはずです。さらに言うなら、そのシーンでは車の音がより強調されているようにも聞こえました。轟音の中を、慎重に、轢かれないように渡って行く様を、何故あんなにも繰り返し描いたのでしょう。

『ロゼッタ』でも『ある子供』でも、道路の向こう側には主人公の住居なり隠れ家なりがありました。言わば“安息の場所”に至るまでの儀式のような意味が、あの道路には込められていたように思われます。多くの車が行き交う道路を、例えば“社会”と捉えてみると、彼らは、常に重くのしかかってくる“社会”の重圧や速度に押し流されまいとしていたのではないか、それがあの“道路を渡る”という動作に象徴されていたのではないか、と。

ブリュノが子供を売ったことが直接の引き金となり、2人は決別します。以降、母親であるソニアが道路を横切ることは無かったように思うのですが、それは彼女のほうが先に社会へと順応していったからではないでしょうか。一方のブリュノは未だ現実が見えておらず、つまり「子供」のまま犯罪を繰り返し、出口の見えない金銭と盗品とで成り立つ交換のメカニズムから脱し切れません。ある女性のバッグを引ったくった現場を通りかかりの男性に発見され、舎弟のような少年とスクーターで逃げまわるという、サスペンスに満ちたシークエンスがありましたが、彼らがたとえ“社会”と同じ速さで道路を疾走しようとも、遂にそれは叶わず冷たい川(ここもまた身を隠すための“安息の場所”と言えないこともありません)に身を浸すしかないのです。

ともあれ、この時すでに物語りは架橋を迎えています。少年が警察に捕まる瞬間を、遠目で、なす術も無く見つめることしか出来なかったブリュノはこの後、少年が残したバイクを引きながら町を彷徨い歩きます。ブリュノはどうしようとしているのか、彷徨する彼を見ているだけでは先の展開が読めず、逡巡しているかのようなブリュノの思考の不安定さと、観客が想像する先行きの不透明さが重なり、ここでもサスペンスが生起します。そして、物語はラストシーンへと歩を早めていくのです。

さて、ここで先述した疑問に立ち返りたいと思います。本作が何故“擬似ドキュメンタリー批判”に当てはまらないと思ったのか。その答えは本作のラストシーンを観れば明らかです。何十テイクも撮り直したという本作ラストの長いシークエンスショットは、警察に自首したブリュノと面会に来たソニアの姿を、ただ見つめ続けるというものです。自らの非=社会性、つまり、“自分は現実の見えない子供だった”という自覚がブリュノに芽生えたかに見えるあの涙。だからと言って、ブリュノは依然として刑務所の中、彼らに再生への光が差したからといって、現実にどれ程の希望が持てるのかなど、知れたものではありません。ダルデンヌ兄弟は、またしても唐突に彼らからカメラ=眼差しを閉ざしてしまうでしょう。ちょうど『息子のまなざし』のラストがそうだったように。しかし、あの長いシークエンスショットの後半、泣き崩れる2人をカメラに収めたダルデンヌ兄弟は、それまで固執してきたスタイルに反して、見方によっては安易とも図式的ともとれる“涙”で物語を締めくくりました。あのラストシーンを観ながら私は、「これは紛れもない虚構だ」という思いを強くしました。好き勝手生きてきたブリュノの、“改心の兆し”だけを観て、ソニアまでその涙に感染してしまうなどという御都合主義的なラストなど、ダルデンヌ兄弟のスタイルだったろうか、そう思いもしました。しかしそうは思いながらも同時に、私は心から感動を禁じ得ませんでした。それはあのような図式的なラストシーンゆえでもあるのです。そこには、あるフィクションを現実に模した形で撮ってきた(とい思われてきた)ダルデンヌ兄弟の、ある種の決意を感じました。私が感動したのは、彼らが描きたかったあの、あくまで映画的な抒情性に対してなのです。無論、そんな叙情性によって、観客に優しい余韻を残すようなことを、彼らはしません。すでに書いたとおり、彼らに“アカルイミライ”など約束されてはいないからです。にもかかわらず、本作のラストシーンは感動的です。カメラの透明な存在…先にそのような表現を用いましたが、それは言い換えれば、映画の原点ではないでしょうか。

『ある子供』は、擬似ドキュメンタリーとしてではなく、紛れも無いフィクションとして撮られていると、私は確信しています。そもそも私は、彼らの擬似ドキュメンタリー性を否定はしていませんでしたが、本作ラストの堂々たる抒情性を前に、改めて彼らを見直しました。少なくとも私は『ある子供』のあらゆるシーンの背後にそのような作為性を観ることで、心から感動した人間なのです。

2006年01月10日

『ビッグ・スウィンドル!』を観て、新年一発目の選択ミスを味わう

正月休みも明けて心機一転と行きたいところですが、その後に三連休などがあるとなかなか現場復帰できませんね。それは仕事だけじゃなく映画のほうも同じようで、この連休中に観るつもりだったシャンテシネの2本を悉く逃してしまい、まぁ私のような超・億劫者にとって、日比谷まで出て行くにはそれなりの決意と意思が必要とされるのでそれも止むなしというところですが、じゃあということで、近場だからという理由でほとんどその場のノリで観にいった『ビッグ・スウィンドル!』が全くもって面白くなく、あまりのつまらなさに途中で寝そうになるという体たらく、大して鋭くは無いと日頃から自覚している映画を選ぶ眼力も、休みあけだからでしょうか、衰えているのかな、と思いました。

まぁそもそも『ビッグ・スウィンドル!』にものすごく大きな期待を寄せていたわけではないにせよ、何度も見せられた予告編のつくりが多少の期待をさせるような出来栄えだったからなのですが、5人から成る強盗団を組織する際の、この手の映画には不可欠であろう“選別”のシークエンスに魅力を感じなかったというのが決定的でした。さらに言えば、“2004年最高のシナリオ”と韓国では言われていたらしいこの物語には、何と思わせぶりなシーンが多いことでしょう。“思わせぶり”と言えば若干聞こえはいいので別の言い方をすれば、中途半端なフラッシュバックの存在により、重要と思われるシーンが死んでいたような気がするのです。ただし、寝てしまいそうになっていたくらいなので、私のこの文章にも信憑性はないのですが。

ただし、本作とは趣が異なりますが、かれこれ15年近く前に撮られた『レザボア・ドッグス』のほうが、数倍上手いし面白い映画だと言うことだけは断言できます。(全員ではないにせよ)互いに素性が明らかではない強盗団が密室内で裏切り者を探すというこの映画、大筋だけなら本作と大して変わりませんが、タランティーノが無類の映画好きだからでしょうか、シーンごとの緊迫感やその緊迫感ゆえに生きてくるユーモアが、『ビッグ・スウィンドル!』とはまるで異なります。ロマンスめいたシークエンスもないし、どんでん返しもほとんど禁欲されてはいますが、それでも『ビッグ・スウィンドル!』よりは随分と満腹感のある映画なのです。

別に『ビッグ・スウィンドル!』を面白いという方がいることは否定しません。もしかすると、私が偏屈なだけなのかも知れませんし、たまたまその日の体調が“『ビッグ・スウィンドル!』向き”ではなかったのかもしれませんが、それでも恐らく、もう一度観たからと言って解消される問題ではないと思っております。その辺り、北野武の『dolls』を始めて観て失望し、それでももう一回観れば…と思い二度目を観て感動した記憶とは、やはり全く異なりますが。

さて、現在書いている『ある子供』評がそろそろ書きあがりますが、もうそろそろ最後、という段階でなかなか完成しません。そのためにある映画(この段階でもしお分かりになったら驚きますが)をレンタルしてきて、そちらはすでに二度観てしまうくらい時間はあるのですが、観てから結構時間が経ってしまっているせいか、どうも強い確信が得られずにいます。しかし、もう一度観るとなると、それはそれで困難ですから、何とか明日には書き上げたいなと思います。

というわけで、このエントリーは、なかなか書きあがらない『ある子供』評までの“時間つぶし的”な意味合いを帯びていますが、その辺は当サイトを日頃ご覧になっている方にとってはいつものことなのでしょうから、そ知らぬ顔でやり過ごしていただければと。

2006年01月05日

必見備忘録 2006.1月編

今月特筆すべきは、我がホームタウンである渋谷に2つの映画館がオープンするということ。“新生”ユーロ・スペースと“ハイクオリティな名画座”シネマヴェーラ渋谷という2つの新たな劇場によって、今年の映画環境はさらに充実したものになると、個人的には大いに期待しています。

さて、今月はどんな映画を観ようかな、と。

『綴り字のシーズン』(上映中)

(シャンテ シネ 11:10/13:35/16:00/18:25〜20:25)

『天空の草原のナンサ』(上映中)

(シャンテ シネ 10:30/12:50/15:10/17:30/19:45〜21:35)

『ディック&ジェーン 復讐は最高!』(上映中)

(渋谷東急 14:50/16:55/19:00〜20:45)

『カミュなんて知らない』(1/14〜)

(ユーロスペース 時間はまだ未定)

『ギミー・ヘブン』(1/14〜)

(ユーロスペース 時間はまだ未定)

『ホテル・ルワンダ』(1/14〜)

(シアターN渋谷 10:30/13:05/15:40/17:30/18:15/20:35)

『THE 有頂天ホテル』(1/14〜)

(渋東シネタワー 10:00/13:00/16:00/19:00 )

『フライトプラン』(1/21〜)

(渋谷ピカデリー 時間はまだ未定)

「北野武/ビートたけし レトロスペクティブ」

(シネマヴェーラ渋谷)

「第11回カイエ・デュ・シネマ週間」

(東京日仏学院)

「吉田喜重 変貌の倫理 2006」

(ポレポレ東中野)

「没後30年 フリッツ・ラング映画祭」

(シネマバー ザ・グリソムギャング)

『綴り字のシーズン』と『天空の草原のナンサ』は、一日でハシゴしたいと思います。後者に関しては、年末にTBSの某ニュース番組で某キャスターと某評論家が大プッシュしていました。が、私の選択とはいささかも関係ありません。

『ディック&ジェーン 復讐は最高!』は、アメリカ的な馬鹿馬鹿しさの極みを見せてくれそうな気がしたので。

『カミュなんて知らない』と『ギミー・ヘブン』もユーロのこけら落としなので、恐らくハシゴになるでしょう。多分混まないと思いますが…

『ホテル・ルワンダ』は、予告編を観て。ちなみに、私は署名していません。

『THE 有頂天ホテル』はこの中で最も観ない可能性が高いのですが、その日の気分次第でどう転ぶかわからないので。

『フライトプラン』はただ何となく。まるで期待していませんが。

今月から来月にかけては注目すべき特集上映が目白押しで、時間がいくらあっても足りませんが、上に挙げた4つの特集上映のうち3つにはいずれも出来る限り参加したいと思います。特に、昨年ことごとく見逃した「吉田喜重 変貌の倫理」には会社を休んででも行きたい、いや、行かねばならないなと思っています。

なお、「没後30年 フリッツ・ラング映画祭」ですが、このような映画館というかbarがあるのを初めて知りました。ただ、場所が場所なだけに、参加は出来ないかと。それでもあえて掲載したのは、このようなスポットがもう少し都心に増えて欲しいという儚い願いと、フリッツ・ラングその人のためです。

2005年ベストの選出に代えて…

皆様、あけましておめでとうございます。

ほとんど何もすることがないままあっという間に正月休みが過ぎ去ってしまい、いささか途方にくれつつも、仕事始めの日にはやはり早く目覚めてしまうという、新年早々凡庸極まりない会社員ぶりを発揮している[M]です。

昨年末より巷間では、様々な形で「2005年映画ベスト10」が発表されているようです。一読者としてそれらを見る分にはなかなか興味深く、中には私が全く知らない映画なども混ざっていたりするので、発見することも少なくないという点ではそれなりの意義もあるのでしょうが、では映画ブログ運営者として私の場合はどうなのかと言われてしまうと、口を閉ざさざるを得ません。というのも、ベスト10選出という行為は、私にとって、難しい以上に気恥ずかしいというか、自身の恥部の露出にも似た行為なのであり、いくら年末年始だからといって、やはり出来るだけ恥部は隠しておきたいという慎みにより、その手の恒例行事は自粛させていただきたいと、まぁそういうことなのです。

もちろん、昨年度公開作品で言えば、『ミリオンダラー・ベイビー』や『ライフ・アクアティック』を観たときなど、誰に頼まれるでもなく“今年のベストだ!”などと吹聴したりもしましたし、『サイドウェイ』や『運命じゃない人』の驚くべき出来栄えを“事件だ!”などと一人騒ぎ立てたりもしましたが、それらは言わば、前後不覚の興奮状態において発せられた何の根拠も無い言葉であるが故、いざ冷静になってベスト10などを考えると、途端に恥ずかしさが込み上げてくるのです。

さらに言うなら、嘗て黒沢清氏がどこかで書いたように、ベストの選出はそれ自体“勝つか負けるか”(より大仰に言うなら“生きるか死ぬか”)の戦いであり、映画好きを自称するなら、やはり勝たねばなりませんが、私には未だそれに見合うだけの知識も感性も責任も足りないということなのです。

では、そのようなイベントの変わりにここで何を書いておきたいかというと、それは、昨年あたりから私に起こった“小さな変化”と言うべき事象に関してです。その変化は、とりわけ鑑賞作品のセレクトに大いに影響を及ぼし、結果的に映画の幅を広げることになったのですから、喜ぶべきことなのですが。

私に好影響を及ぼしたのは、いずれもインターネットで知り合った友人・知人達です。彼らから私は、それまでだったら積極的に観なかったり、あるいは知ることさえなかったであろうジャンルや国籍の作品を学び、それらに挑戦してみました。今にして思えば、実生活上の友人達からはほとんど与えられなかった強烈な刺激を受けたに等しく、確実に私の選択眼に磨きをかけてくれたと思っています。60年代の韓国映画、トニー・ガトリフ諸作品、80年代以降のヴェンダース作品、山下敦弘監督初期作品、西海岸カルチャーを題材にした作品、日本のインディーズ作品、大和屋竺に代表されるピンク映画の範疇を超えた60年代の映画などなど、さまざまなブログ運営者の方や、当サイトを通じて知り合った友人の方々の恩恵を受けて私の血肉になった作品が数多くあります。それを身をもって実感できた喜びは、何ものにも代替不可能なのです。それを思えば、何の足しにもならない私のベスト10などを選出気も失せるというもの、それよりは、今年の映画環境をより充実させるべく、友人・知人らと有形無形の連帯を結んでいくほうがどれほど有益か知れません。

そのためにも、先ずは私が自分の文章で、ある姿勢を示さなければならないでしょう。どのような形にせよ、今年は最低でも昨年以上のレビューを書いて行きたいと決意を新たにしております。

というわけで、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。m(_ _)m

2006.1.5

[M]

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]