2007年11月29日

小沢真珠はある一線を超えたようです

先週は3連休だったにもかかわらず、劇場には3回しか足を運べませんでした。この倍は観たかったところですが、致し方ありません。

以下、メモ程度に。

■ボーン・アルティメイタム(ポール・グリーングラス)

本作の見所は、やはりアクションシーンということになるかと思うのですが、それはジャッキー・チェンが確立した(と私が信じている)アクション、つまり、何となく実際にやって出来ないこともなさそうな、しかしやはり実際にはまず無理であろうアクション、の延長線上にあって、ハリウッド的なそれとは異質なものだと思います。同じ“見世物的アクション”でありながら、アジア生まれのそれは、物語上の必然というよりむしろ、物語とは一線を画しつつ独立した、人間の限界への挑戦(無鉄砲への挑戦?)であるような気がするのです。かつて日本でも公開された『ヤマカシ』あたりもその同一線上にいると思いますが、アクションだけを切り取って見せても、観客は(その人間離れした無鉄砲さに)驚き、楽しめるというような。

何が言いたいのかというと、最初からアクション映画には違いなかったこのシリーズではありますが、少なくとも私は、回を重ねるにしたがって、“ジェイソン・ボーンの出自”にあたる部分からはどんどん関心が薄れていってしまったのです。アクションかドラマか、そのどちらを楽しんでも一向に構わないのですが、本作に限って言うなら、ドラマ的な面白さはあまりに希薄で、その代わりに、人間同士の殴りあい(ジャッキー・チェンに見られた様式美とでも言いたくなる殺陣を、よりシンプルに、より暴力的に描いた感じ)だったり、予告編で大々的に流された、ビルの淵からそれよりかやや低いマンションのテラスへ飛び降りるシーンだったり(どの映画だったかは忘れましたが、まったく同じアクションをジャッキー・チェンがやっていました)、ラストにおける海へのダイブだったり、そんな部分しか思い出せないのです。しかし、それはそれとして楽しめたのも事実。ポール・グリーングラスは、『ユナイテッド93』のような良作を撮ったりもするので、今後も期待はし続けるでしょう。

■むすんでひらいて(高橋泉)

良いペースで新作を撮ってくれる群青いろですが、最近は広末哲万監督、高橋泉脚本というスタイルが定着しつつあったので、ここにきて高橋泉監督というのはやや新鮮ではありました。が、観てみると、やはり紛れもない“群青いろ作品”で。そういう意味では、彼らが描こうとしていることはわかりやすいほど一貫されている感じも。その作品を一本でも観て、自分に呼応する要素があるなら、全て観るべきだと思います。彼らの映画はもっと広く知られるべきだ、という思いを改めて強くした次第。

『むすんでひらいて』では、特に回想シーンが挿入されるあたりの編集が、ちょっとこれまでとは違う印象。もちろん、じっくりと人間の内奥を見つめるような、あるいは、あくまで客観的に、突き放すかのように登場人物を見るような撮り方は健在でしたが、その中で、極短いカットが挿入されるような編集にはいささか驚きました。別に悪い意味ではなく、何となく“今っぽい”というか、そういう意味での驚きです。

相変わらず、広末哲万と並木愛枝の演出は凄い。今回はとくに、並木愛枝が凄い。あれはどう表現すればいいのか…。彼女が登場するシーンの、その場の空気が濁っていくような感覚…。

今回始めて群青いろに加わった新恵みどりという女優の、危うい存在感も悪くなかったと思います。おそらく通訳する側は大変だったでしょうが、舞台挨拶もまた独特でした。

■XX(エクスクロス)〜魔境伝説〜(深作健太)

12/1より正式公開される本作ですが、先日開催された「東京国際シネシティフェスティバル2007」で一足先に上映されました。本来であれば、私が好んでセレクトする映画ではなさそうですが、フットサル&ウイイレの先輩が、監督の深作健太と同級生だったらしく、その繋がりで舞台挨拶付上映のチケットをいただけたので。

深作監督の前作『スケバン刑事 コードネーム=麻宮サキ』は見逃しており、監督の評価についてもほとんど出来ない状況で臨んだ本作、結論からいうなら、私が楽しめるような映画ではありませんでした。ただし、前半のホラー的展開に比べ、後半はなかなか羽目を外していて、キャストもまた結構ノッていて監督の演出に応えていた感じもあり、その点だけは悪くはなかったです。特に小沢真珠。彼女は本作で、ある一線を超えたような気がしました。あそこまで積極的に出鱈目さを肯定するなら、それはそれで評価できるだろう、と。私はクスリとも笑えず、そしていささかも怖がることが出来ませんでしたが、仮に私があまり映画を観ない中学生だったら、評価は違っていたと思います。

松下奈緒と鈴木あみの入浴シーンを観たい方は、是非大スクリーンの劇場まで。タオル一枚で覆われた肉体への想像力が掻きたてられるかもしれません。

2007年11月26日

このままでは…

今週で11月も終わりますが、今月は映画を観るペースが思うようにあがらず、このままでは、昨年の本数を割ってしまうやもしれません。観たい映画はたくさんあるのですが、何とも絶妙なタイミングで2本のゲームソフトが発売になってしまったのです。

『ウイニングイレブン2008』は、以前のエントリーで言及したように、今年から大会への参加を決意したため買わないわけにはいかないソフトです。これから1年間、このソフトとともに生きる覚悟をしたところなのでまぁいいとして、問題は、『ドラゴンクエストIV』。これは、私の余暇を全てつぶしかねない、文字通りのキラーソフトなのです。マズイ……実にマズイ…。

しかし、始めてプレイする時のあの高揚感、あれだけは何作目になっても変わらないなぁ…。

まぁゲームのおかげで映画の本数が減ったなどとはあまり言いたくはないですし、ゲームのおかげで付き合いが悪くなったなどとも言われたくは無いので程々にしないといけないな、ゲームは1日3時間までだな、などと考えている33歳です。

さて、映画の話ですが、それはまた後ほど。

2007年11月20日

最近の良作・傑作メモ

10月から11月にかけて観た良作・傑作に限って、簡単に。

映画祭関係の作品はすでに観られないものもありますが、正式公開を祈って待ちましょう。

■誰かを待ちながら(ジェローム・ボネル)

前編を通して幾度も登場した、3匹の犬を連れた女性が、前作『明るい瞳』の主人公だったことに気づいたのは、上映後でした。彼女の存在が、本作の中では特に重要だと中盤あたりから確信しつつ観たのですが、決定的な結論は出ず。意味のある役柄だったとは思うのですが。

ジェローム・ボネルの演出は嫌いではなく、むしろ好みだとすら思う今日この頃ですが、一方でやや小さくまとまっている感じがしないでもなく、それは特にラストシーンに顕著にあらわれていたようにも。どちらにせよ、この監督はもう少し見守るつもりではあります。

■マッド探偵(ジョニー・トー)

開始3分足らずで、観客を作品に引き込む作劇術は流石と言う他ありません。何が起こっているのか、冒頭でまず説明するというのではなく、いくつかのアクションとそれを切り取る的確なカメラワークが、説明を超えたインパクトを観客に与えていました。

これまで私が観てきたジョニー・トーとは一味違った印象で、必ずしも一番の傑作だとは思わなかったものの、面白い映画だったことに違いはありません。

ティーチ・インで登場したジョニー・トーが、誰よりも彼の映画の登場人物に類似していたことが興味深かったです。しかし、ジョニー・トー人気はとどまるところを知らないような印象を受けましたが、新作が次々公開されていくのかどうかに関しては、まったく楽観出来ない状況です。

■ヘアスプレー(アダム・シャンクマン)

好感の持てる作品。ジョン・ウォーターズ版がかなりそっけなく見えてしまうほどに、本作ではさらに多くのエピソードが盛り込まれていますが、それは時代の要請だと納得もいくし、それぞれがなかなか上手く描けていて、青春ミュージカルとして素直に楽しめました。

冒頭のシークエンスでフラッシャー役で登場するジョン・ウォーターズも、この作品の出来には、結構満足したのではないでしょうか。この作品から、新たなジョン・ウォーターズファンが生まれれば、それはそれで良い事です。が、そのベクトルは、ドリームランド・プロダクション時代の作品には向かないのかもしれません。

■青い青い海(ボリス・バルネット)

初めてのボリス・バルネット体験。『国境の町』と続けて鑑賞しました。

本作を観ながら、エルンスト・ルビッチの『生活の設計』を思い出したりしました。男2人と女1人。彼らの背景にあるのは、カスピ海の荒波(この海の美しさ、激しさは最近映画で観たどの海より豊かでした)。ヒロインのエレーナ・クジミナが、この2人男のどちらかを選ぶことがないはずだと確信させながらも、最後まで“面白おかしく”その恋の行方を観客に見守らせてしまうこと。随所に炸裂するギャグ。そして、こよなく美しいミュージカルシーン。どう見てもこれは、私が知っていたソ連映画ではありませんでした。

やはり映画は素晴らしいということを確認させてくれる、紛うことなき傑作。

■無用(ジャ・ジャンクー)

「無用」とは、馬可というファッションデザイナーが立ち上げた新ブランドの名前です。本作は彼女を追ったドキュメンタリーと思わせつつ、後半から別の展開を見せます。そう、この映画はここからが素晴らしいのです。相変わらず、ジャ・ジャンクーの映画に出てくる素人の、唯一無二と言えそうな表情や仕草は感動的で、何故彼らがあれほどまでに“映画”足りえるのかが不思議でなりません。

ジャ・ジャンクーのドキュメンタリーは今回始めて鑑賞しました。ユー・リクワァイのカメラは、時にフィクションであるかのように振る舞い、時には完全に透明な存在にも。まさに変幻自在でした。被写体にカメラの存在をはっきりと示しつつも、そのカメラへの反応はほとんど見せないというジャ・ジャンクーの演出は、確かにティーチインで監督自身が発言されていたように、フィクションとドキュメンタリーの垣根からは自由であったように思いました。

経済的に行き詰まっているかのような地方の村を車で訪ねる馬可と、その車が目の前を通り過ぎる様を、呆気にとられたように見つめる一人の男がいて、その男が、何かを思い立ったように歩き出すというシーン。あのシーンに感じた良い意味での違和感。あれがジャ・ジャンクーのドキュメンタリーの魅力だったのかもしれないと、今は思っています。

■レディ・チャタレー(パスカル・フェラン)

合間合間に挟み込まれるテロップが、描写の省略として上手く機能していたように思え、そのおかげか、本作には全編を通して心地よいリズムがありました。肝心の性描写ですが、近年観たフランス映画の中では、描写自体は控えめながらも極めてエロティックでした。ファンタジックなエロスではなく、どこか“現実的な”エロティシズムを感じさせると言いますか。木々の苔やオアシスのような泉、そして雨…。瑞々しく輝く画面の潤いが印象的。

2007年11月12日

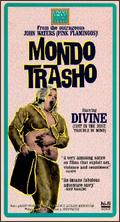

あらためて『モンド・トラッショ』を観てわかったこと

Mondo Trasho/1969年/アメリカ/95分/ジョン・ウォーターズ

Mondo Trasho/1969年/アメリカ/95分/ジョン・ウォーターズ

もう何年も前に観たきり、その時何をどう思ったかすら忘れてしまっていた『モンド・トラッショ』の古びたヴィデオをあらためて借りてきたのは、一つには最近リメイクされた『ヘアスプレー』を鑑賞したことがその理由に挙げられるのですが、さらにもう一つ、ジョン・ウォーターズの著書「悪趣味映画作法(新装版)」を読んで、『モンド・トラッショ』はそれほど“ゴミのような”映画だったのかどうかを確認しようと思ったからです。

ジョン・ウォーターズの作品は、大別するなら、ドリームランド・プロダクション時代とメジャー進出以降とで2つに分けることが出来ます。監督を含め仲間3人でスタートしたインディーズ時代を経て、不良仲間たちが徐々に集まり始めたことで結成されたドリームランド・プロダクションは、その顔ぶれだけをみても、かなりイカレていました。ディヴァイン、メアリー・ヴィヴィアン・ピアース、デヴィッド・ロカリー、そしてミンク・ストール。ジョン・ウォーターズの初期作品に欠かせないこのキャストたちは、ジョン・ウォーターズ的な演出によって、負の光を放射していたと思います。

さて、ここでいうジョン・ウォーターズ的演出。これが問題なわけです。基本的にジョン・ウォーターズは、即興の人ではなく、何度もリハーサルを繰り返すタイプの監督ですが、これがまったくそうは見えてくれません。それは私にとって、行き当たりばったりで、ド素人的で、演劇的なオーバーリアクションでしかなく、本当に酷い代物なのです。しかし、にもかかわらず、惹きつけられてしまうのは何故か? 監督自身が言うように、たとえそれが“狙った上での”演出だったにせよ、それでは到底説明しきれていない気がするのです。

私が思うに、重要なのは、並外れたビジュアルセンスと俳優たちの声(あるいは背景音)だったのです。断っておかねばならないのは、ここに挙げた2つのファクターにしても、やはりほとんど出鱈目と言ってしまってかまわないということ。それは依然としてド素人の範疇を出なかったり、ほとんど演出放棄にすら見えてしまったりもする。ただ、やはり“センス”というものは、光るべきところで光る、としか言いようがありません。ジョン・ウォーターズの片腕と言って差し支えないヴィンセント・ペラーニョによるあの常軌を逸した衣装とメイクのセンス。あるいは、まるで“ゴダール的ソニマージュ”、とまでは言いませんが、やっつけ仕事的ないい加減さをいささかも隠そうとしない音のセンス(これは本当のことですが、『モンド・トラッショ』には、『気狂いピエロ』における音の使い方にうり二つのシーンがあるのです。制作年からいって、ジョン・ウォーターズがパクった可能性がないではありませんが、それは考えづらいでしょう)。16mmモノクロで撮られた『モンド・トラッショ』からして、それらはすでに開花していました。以降、絶頂点である『ピンク・フラミンゴ』まで、そのスタイルは、私が見る限り変わっていません。

『モンド・トラッショ』にはほとんど台詞が無く、脈絡のないイメージと音が連鎖します。はっきり言って冗長な映画ですし、テクニック的にも誉められた映画ではありません。“それ(映画)らしく見せよう”などと言う気持ちはまるで感じられず、フィクションであることをあえて放棄しているかのようでした。しかしだからでしょうか、そこにはドキュメンタリー的な、二度と起こりえないであろう瞬間が奇跡的に連続し、観る者を不意打ちし続けるのです。そのほとんどは倒錯的で、グロテスクで、反キリスト教的。あらゆるものを愚弄し、犯罪を積極的に肯定するという姿勢。それに耐えうるのは、やはりあのキャストしかいなかったのだと思います。ディバインは長編デビュー作から、“神聖”な存在だったのです。だからこそ、彼が唯一発する台詞「おお、マリアよ! 三位一体の神よ!」が脳裏に焼き付いているのかもしれません。

『モンド・トラッショ』はやはり、“ゴミのような”映画でした。

が、ジョン・ウォーターズにしか撮れなかった唯一無二の映画でもあったのだと、改めて理解させるに充分な映画でもあるのです。

2007年11月07日

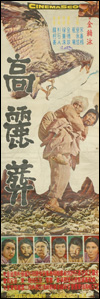

『高麗葬』、映画ならではのいい加減さを前に文字通り絶句

Goryeojang/1963年/韓国/87分/キム・ギヨン

Goryeojang/1963年/韓国/87分/キム・ギヨン

『下女』を二度見逃して以来、ようやくキム・ギヨン作品をスクリーンで観る機会を得ました。

不幸にして完全版という形ではなく、途中2巻分が失われた状態ではありましたが、それを差し引いても、本作はその堂々とした、異様な、悪い冗談のようで神がかった演出と画面設計において、紛れもない傑作だと思いました。と、今は大分冷静にこんなことを書けますが、鑑賞直後は絶句するほかなく、頭の中で「これは凄い…」という思いが繰り返されるばかりだったのですが。

タイトルクレジットは、画面いっぱいに埋め尽くされた漢字(詩?)の所々が変化し、スタッフやキャストのクレジットとして浮かび上がるという、意外にもにもモダンで秀逸なものでした(60年代ゴダール的)。

続いて冒頭、ラジオ番組かなにかの収録模様がスクリーンに映し出された時から、高麗時代が舞台のはずのこの映画に、何故このような“現代的”なシークエンスが?と呆気にとられたのですが、所謂学者たちが人口統制の必要性を説くというこのシークエンスのアイロニーも、いささか生ぬるく感じるような画面が後に続くことになろうとは…。

『高麗葬』は、非常に単純な要素で成り立っていると思います。飢えに苦しむ人々がいて、日々の食料もままならない彼らが、水と芋以外に信じられるのがシャーマニズムであり、そして姥捨て信仰です。これらが最終的に、破壊へと収斂されていくような映画、それが『高麗葬』だと思います。では何を破壊するのか。それはシャーマニズムを含めた旧来的な伝統に他なりません。ラストシーンにおいて、雨が振ることがあれほどまでにドラマティックだったのは、彼らがそれによって新しい生き方を獲得したからなのです。破壊が齎した生…『高麗葬』はあまりに独特なタッチで、それを描いていたのだと思います。

キム・ギヨンは、しかし、何とも形容しがたい監督です。彼が生真面目に人間存在の本質を描こうとしていたとはとても思えないような“いい加減さ”が、画面に漂っているのです。登場人物のグロテスクな側面だけに目を向ければ、なるほど、ブニュエル的と言えるのかもしれません。ただキム・ギヨンは、より映画ならではの自由さを身に纏っているような気がしました。演出や構図による、人物描写の極端なデフォルメ。時に仰々しく、現実感を欠いた劇伴。深刻さが極限に達しようとするあまり、それが笑いを誘ってしまうという逆説。“度を越す”という行為がここまで作品を輝かせていいものか、その点で、私は本作を高く評価します。

映画とはやはり嘘っぽくていい加減な芸術である、ということを、この『高麗葬』は思い知らせてくれるでしょう。少なくとも私は、『高麗葬』に比すべき映画を知りません。そんな映画が、これまた滅法“面白い”のだから、まったく性質が悪い…。

母国韓国はおろか、近年ベルリンやフランスなど、キム・ギヨンの再評価は世界規模に広がりつつあるようです。30本以上ある彼のフィルモグラフィーのうち、現在観られるのは20本強。キム・ギヨンの大規模なレトロスペクティブが、一日でも早く日本でも開催されることを願ってやみません。たった一作でそんなことを思わせてしまうキム・ギヨン。彼の作品は、私のこれまでの評価軸を揺るがせてしまう恐れがあるだけに、観るのが怖い気もするのですが。

なお、併映された『キム・ギヨンについて知っている二、三の事柄』(2006年/キム・ホンジュン)というドキュメンタリーでは、キム・ギヨンに影響を受けた若手映画作家たちが、キム・ギヨンとの出会いのエピソードや、それぞれの作品の特異性についてインタビューされていました。特に興味深い作品ではなかったというのが正直なところですが、キム・ギヨンの作品がヴィデオで普通に観られる韓国が羨ましいな、と。中でも、登場した多くの監督たちが口々に『火女』に衝撃を受けたと聞いてしまったので、とにかく『火女』が観たいという思いが膨らんでしまいました。

2007年11月01日

超・必見備忘録 2007.11月編

今年もあと2ヶ月で終わります。どうやらこの勢いだと、昨年と同等の作品数しか観ることが出来ない感じです。何とか下回ることがないよう、後20数本は死守する予定。

先月はTIFFがありましたが、今月はフィルメックスがあります。映画ファンにとってはより重要度の高いこの映画祭。かなり楽しみですが、問題はチケットが確保できるかどうか…。

『サイボーグでも大丈夫』(新宿武蔵野館 上映中)

あと数日を残すのみ。観るつもりないな、こりゃ…。

『アフター・ウェディング』(シネカノン有楽町2丁目 上映中)

『しあわせな孤独』のスサンネ・ビアだったとは。危ない危ない…とかいいつつ有楽町だし…。

『ブレイブ ワン』(渋谷TOEI2 上映中)

最近どうも当たりがないジョディ・フォスターですが、ちょっと惹かれるのは復讐がテーマだからかも。

『タロットカード殺人事件』(ル・シネマ 上映中)

時間があれば。“ヨハンソンがエロかった”という情報が入り次第駆けつける予定。

『カンフー無敵』(シアター・イメージフォーラム 上映中)

ほとんど期待していませんが、『ラ・ヴァレ』とセットなら…。

『ラ・ヴァレ』(シアター・イメージフォーラム 11/3〜)

ジャン=ピエール・カルフォンとビュル・オジエ、そしてアルメンドロス!

『クローズZERO』(アミューズCQN 上映中)

さすがに初日は避けました。オグリッシュ効果が怖かったので。

『愛の予感』(ポレポレ東中野 11/24〜)

ロカルノ4冠に値する作品か否か。非常に楽しみです。

「日本映画独立愚連隊」(UPLINK X 11/10〜22)

松井良彦、井土紀州、佐々木誠、前田弘二あたりが狙い目。

「ボリス・バルネット監督作品特集」(アテネ・フランセ文化センター 11/10)

万難を排して行くだけの価値はあるでしょう。

「第8回 東京フィルメックス」(有楽町朝日ホールほか 11/17〜25)

プレリザーブで3本予約。外れたら、3日朝にかけるしかありません。

「グラインドハウス A GO GO! 〜タラちゃんとゆかいな仲間たち〜」(シネマヴェーラ渋谷 11/24〜)

これは凄い。ラス・メイヤー、ジャック・ヒル、そしてジョン・カーペンター狙いで。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]