2006年11月29日

「第7回 東京フィルメックス」閉幕によせて

10日間にわたって都内近郊の映画好きを魅了した「第7回 東京フィルメックス」が、昨日閉幕しました。

私は今回、初めてオープニングとクロージングに参加したのですが、その間に観た3作品を含め、非常にいい映画祭だったと思います。

アジア映画を中心とした、こういった映画祭以外ではなかなかお目にかかれないようなセレクト。予め決められていたわけではなかったであろう、臨機応変な追悼企画。スタッフや俳優らと観客との物理的・感覚的距離が近く、親しみの持てるいくつかのトーク企画。仰々しさを感じさせない会場運営。

私は基本的に土日しか参加できず、36作品中たったの5作品鑑賞しただけでしたが、それでもこの映画祭の存在意義は充分に感じることが出来ました。

さて、このエントリーでは、鑑賞したそれぞれの作品の後に催されたQ&A、またはトークショーの抜粋(あるいは雑感)を作品ごとに。作品評については、この後のエントリーで。

と思って書き始めたのですが、どうやらフィルメックスの公式サイトのほうで、全てのQ&Aやトークショーの模様がアップされるようですので、そちらに任せるとします。ああ、この2日間の作業は何だったんだ…

というわけで、これからそれぞれの作品評に取り掛かります。

2006年11月24日

“ギャスパーに捧ぐ”の真意は?

昨日はシネマライズで『エコール』を鑑賞。客入りは半分くらいといったところでしょうか。

『カルネ』の製作と編集(看護婦役で出演も)でキャリアをスタートさせたルシール・アザリロヴィックは、その後52分の中篇『ミミ』を監督します。本作を観たのはかれこれ10年以上前で、“ミミ…”という呟き声と黄色が強調された画面しか覚えておりませんが、その製作と撮影と美術を、公私にわたるパートナーであるギャスパー・ノエが担当したということが私にとっては重要だったので、その時まだ『カルネ』1本しか観ていなかったにもかかわらず熱狂的に絶賛した私は、『ミミ』はちょっと感じが違うなという程度の感想しか持たなかったかもしれません。『カルネ』も『ミミ』も『カノン』も、少女が重要な役割を果たす映画だったわけですが、ルシール・アザリロヴィックの長編処女作である『エコール』は、ほとんどのキャストを少女が占めるという映画で、ルシール・アザリロヴィックの独特の世界観は、いよいよ本作で一層顕在化したと言えるのかもしれません。

『エコール』自体の感想は別の機会に譲るとして、本作の最後に“ギャスパーに捧ぐ”というテロップが出た時にはちょっと驚かされました。“ギャスパー”というのは無論、ギャスパー・ノエのことでしょうが、『アレックス』以降、『変態村』の宣伝に彼の名前が使われたという以外にほとんど音沙汰がなかったので、まさか死んでしまったのだろうかと不安になってしまったというわけです。

しかし帰宅後に調べてみると、ギャスパー・ノエは『アレックス』以降も『Destricted』と『8』という2本の新作(いずれもオムニバス)を撮っており、ただそれらが日本に入ってこなかったというだけの話でした。ということはつまり、“ギャスパーに捧ぐ”という言葉は、やっと長編デビューすることが出来たルシール・アザリロヴィックが、これまでともに頑張ってきたギャスパー・ノエに対して心からの賛辞を送ったということだと、今はそのように納得しています。

『エコール』のクレジットにはギャスパー・ノエの名前が見当たりませんでしたが、撮影は『アレックス』や『変態村』のブノワ・デビエが担当したようです。冒頭、水中の気泡の大胆な描写や少女が走って寮から逃げ出すあたりのカメラなどは、なるほど、“ノエ的”かもしれません。しかし122分という時間は若干長かったかな、とは思います。しかしいずれにせよ、小学校からずっと共学という環境で育った男性である私にとって、かなり新鮮な世界だったことは疑うべくもありません。

ロリータ嗜好の方でなくても、一度その世界をのぞいてみてはいかがでしょうか。

2006年11月21日

あの行列をAK47で…という妄想なんかしてません

11月は、東京フィルメックス開催とボジョレーヌーボー解禁という2つのイベントがある私にとっては重要な月ですが、その11月も来週で終わり、いよいよ年末へと突入です。12月も映画三昧といきたいところですが、忘年会ラッシュの月でもありますから、果たしてどのくらいの本数を観られるのか、未だ判断出来ずにおります。せめてシネマヴェーラのヌーヴェル・ヴァーグ特集だけは行こうと決意しているのですが…。

さて、先に書いたように先週は金曜日に2本のアジア映画を観たのですが、日曜日にも1本観ました。

『カオス』というカナダ/イギリス/アメリカ映画です。監督・脚本はトニー・ギグリオ、主演はジェイソン・ステイサムで、 ウェズリー・スナイプスやライアン・フィリップが脇を固めています。私は誘われるままに観たくちで、この聞きなれない監督のクライム・サスペンスにいかなる期待も抱いてはおりませんでした。そもそもジェイソン・ステイサムという俳優は私にとって、例えばスティーヴン・セガールと同じくらい興味がないのですが、ウェズリー・スナイプスの異様な体格の良さと強烈な顔は嫌いではないし、ライアン・フィリップにいたっては『父親たちの星条旗』における好印象もあったので。

果たして、この聞きなれない監督の新作は、同行した女性の言葉を借りるなら“『ユージュアル・サスペクト』みたい”な映画で、それ以上でもそれ以下でもないという感じ。『カオス』という邦題は、カオス理論からきているわけですが、その割りにこの理論が脚本には生かされておらず、だったら、ただラストにおけるサプライズのためにありとあらゆるシーンが存在しているかのごとき『ユージュアル・サスペクト』のほうがまだ潔いのではないかとも思われ、事実、ラスト近くにあらゆる謎が解けていくあたりのフラッシュバックの使用など両者は瓜二つで、今さらこんなことされてもなぁと思わざるを得ませんでした。

まぁアクションに関しては、ウェズリー・スナイプスとライアン・フィリップの殴り合いだけは悪くなく、ものすごい力でライアン・フィリップを圧倒する割りには呆気なく銃で殺されるウェズリー・スナイプスを見られただけでも良かったとは思います。客もほとんど入っておらず、う〜むと言った感じでした。ただ、こういう映画はやはり定期的に観ておかないといけないなとは思うので、別に後悔はしていません。

今週末は東京フィルメックス漬けになるのでその他の作品を観ることが出来ませんが、勤労感謝の日があるので、そこで『エコール』でも観ておこうと思います。

最後に、初日から3度も足を運びながら、未だ一度も中には入っていない「スーパー・エッシャー展」、混雑は当分続きそうですので、「ダリ展」同様、年始まで待たねばならないかもしれません。何分行列というものが苦手なもので、映画以外では極力行列には身を投じたくないのです。

2006年11月17日

第7回 東京フィルメックス オープニングに参加

いつもながら、あまり大っぴらに言いたくはありませんが、ここぞと言う日はやはり、というわけで、今日はつつましく会社を休んで「第7回 東京フィルメックス」のオープニング作品を観てきました。もちろん、そうするにはそうするだけの価値のある作品でなければならないわけですが、ヴェネツィアを制したジャ・ジャンクーがオープニングであればその価値は充分あるというもの。不慣れな東京国際フォーラムでの上映でしたが、そんなことは大した問題ではない、とばかりに喜び勇んで参加してきました。

世間的に言うなら“花金”(←あまりに古い言い回しですが)に当たる今日が終日フリーなのですから、夕方の上映を前に、何か一本くらいは別の作品を観るべきだという魂の声にしたがって、まずはシネスイッチ銀座にて『百年恋歌』を。金曜日がレディースデーだったからか、平日の昼間にもかかわらず、40人ほどの観客がいました。そしてこの『百年恋歌』、第一部の“恋の夢”からして、あまりに泣かせる演出なので、これはまずいぞと思わせるのですが、その次がサイレント形式という、これまたトリッキー(?)な構成なので一端落ち着き、その後の“青春の夢”がこれまた混沌の極みというべきか、何とかある地点に束ねようと思っていた思考が、また振り出しに戻って混乱するという事態に陥り、ああ、ホウ・シャオシエンにしてやられたけれど、二輪車の疾走というのは観ていて興奮するし、だったらもうそれでいいかなとも思われ、あまりにスー・チー的でないあのメイクも、映画的なものとして極自然に受け入れられてしまうという始末。とどのつまり、『百年恋歌』は素晴らしい映画だったということになります。

さてさて、「FILMEX」の話でした。

事前に待ちあわあせていた[R]君と早めに会場に到着し、まず席を確認してみると、2階の最前列というベストな座席で一安心。その後、ジャ・ジャンクーの映画を観る前には、“絶対に”煙草を吸っておかねばならないだろうという私の思惑に禁煙中の[R]君をつき合わせ、一つしかない喫煙所で煙草をふかしつつ、「そういえば、蓮實さんの新しいインタビュー読んだ? マイケル・マンとガス・ヴァン・サントの二者択一ってさ…」などと話していると、噂をすれば影、目の前に蓮實氏がやってきて、我々の隣で煙草をふかし始め、その2分間、我々は何故か無言になってしまいました。まぁジャ・ジャンクーですし、蓮實さんには是非インタビューして欲しいね、くらいのことは言い合えたのですが。

そのジャ・ジャンクーの『三挟好人(Still Life)』、この107分の作品は、『世界』の次の作品という位置づけを律儀に守った作品のような気がしているのですが、面白かったことに違いはなく、いったいジャ・ジャンクーは何処へ向かおうとしているのだろう、という疑問は禁じえなかったものの、我々観客を煙に巻くような本作について、あれやこれやと思考を巡らしてみるのはすこぶる楽しく、かつ有意義で、その後予定があったためQ&Aには参加出来ませんでしたが、その詳細については、その場に同席していた朋友・こヴィ氏に大いに語っていただくとして(是非お願いします)、今となっては予想の範囲を出ませんが、あのCGの使い方の意味(あるいは是非?)について限られた人々と語り合いたい気分です。

それにしても、どうみても素人だと確信しうる人物が、何故あれほど画面を輝かせるのか、というか、まさに今生きつつある人間という表情を画面に定着させ得るのか、という謎を提示してくれたジャ・ジャンクーは、中国という国家を超えて、世界的に重要な作家に違いないということは確認できました。

残る4作品も、非常に楽しみです。

その可能性は非常に低いとは思いますが、会場で私を見かけた方、是非一声かけてください。私は25日、26日に朝日ホールに出没予定です。

2006年11月16日

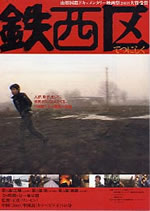

『鉄西区』、映画を生きるということ

鉄西区/Tie Xi Qu/2003年/中国/545分/王兵

鉄西区/Tie Xi Qu/2003年/中国/545分/王兵

これまで何度か見逃しつつ、本作だけは何としても劇場で観なければと決めていた『鉄西区』をやっと観る事が出来、私の観てきた中で最長の映画だという認識と、どうやら傑作らしいという風の噂を聞いたくらいの予備知識しかなかった私は、今、心底驚いているところです。何故ならこの映画は、まるで長くはない。いや、9時間5分という上映時間は一般的に言えば長いに違いありませんが、この映画体験は、ただ客観的に映画を“観た”という言葉では到底言い表せるものではなく、別の言葉を探すなら、この『鉄西区』という映画を“生きた”というほうが余程しっくりくる。この映画にいささかも長さを感じなかったのは、そういう理由からです。

第1部「工場(Rust)」導入部の長いシークエンスショットから、観る者はまるで、カメラの目が自分の目へとごく自然に同化したかのように味わうでしょう。いかにも映画的だと言いたくなる鉄道の緩やかな滑走とそこから見える風景には、しかし、特筆すべきドラマも事件の片鱗すら認められません。そこにあるのは、瀋陽という重工業都市における“ただの日常”であり、それ以上でも以下でもないという監督の透明な視線のみです。

そしてカメラは工場の中へと入っていきます。

談笑する人、仲間に散発してもらう人、風呂からあがって無防備に裸をさらけだす人、些細な諍いから取っ組み合いの喧嘩を始める人など、疲弊しきったような空気が充満した休憩室にいる人々を、あるいは、閉鎖を余儀なくされ、もはや何かを生産するという本来の意義を失いつつある鉄の塊(=工場)や、大きな音を立てつつもその作動がほとんど徒労にしか映らないような機械たちを、王兵のカメラはただ見つめる。対象と親密な関係を結んでこちら側に手繰り寄せるでも、対象をあちら側に突き放しシニカルな視線を送るでもなく、ほとんどそこに居ないかのように透明な視線と化したカメラの存在に真に驚くための4時間。それが、「工場」でした。

第1部ではほとんど廃墟になった工場と、それに寄り添いつつ共に死を待つばかりであるかのような労働者に焦点を当てていましたが、第2部「街(Remnants)」では、鉄西区の工場労働者住宅に住む若者たちが画面を占めます。

大人たちは日に日に逼迫していく家計を前に、ただ“どうやって生きていくか”ということに常に頭を悩ませていますが、その一方で彼らの息子や娘たちは、いかにもティーンエイジャーらしく異性への一方的な想いに悩んでみたり、恋人と口げんかを繰り返してみたりしながら、ほとんど無為に日々を過ごしています。特にやることがない彼らは、近所の雑貨店に屯して仲間達と話したり、誰かの家に上がりこんで時間の空白を何とかして埋めたりしながら生活しているのです。

彼らの表情や身振りには確かに屈託が無く、未だ幼さすら残ってもいる。しかし、大人たちに比べ生きる活力に溢れているはずの彼らには、どこと無く薄暗い影が落ちている気がしてなりません。それは恐らく、彼らの将来がどのようなものになるのかを考えても行き詰まるばかりで、ある種希望めいたものがほとんど見えないからでしょう。当局から一帯の住宅を取り壊すという発表があると、彼らの未来はいよいよ絶望的に暗い色合いを帯びていかざるを得ません。学校を卒業しても働く口が無い上に、住環境もより苛酷なものになっていくからです。

次第に取り壊されていく住居。開発業者に先んじて、自らの家を壊し始める人や、頑なに立ち退きを拒んで抵抗する人を、やはり王兵のカメラはじっと身を潜めながらただ見つめています。雪と埃にまみれた街に響くブルドーザーの轟音。その光景を観るにつけ、私は『ヴァンダの部屋』を思い出さずにはいられませんでした。ここには、当局と貧しい住民とによる、静かな、しかしのっぴきならない闘争が描かれているのです。それでも王兵は、そのいずれに加担することなく、時には彼らの家に入り込んだり、時には雪の中で途方にくれる人々を遠くから眺めたりしながら、彼らが生きるということの意味を自らに問いかけ、その答えを静かに模索しているかのようです。

まず目の前の人々を、風景を撮ること。

それがたとえある都市の崩壊であっても、王兵はその崩壊そのものを時間をかけてカメラに収める。第2部まで観終え、彼の覚悟のようなものがこちらにも伝わってきました。いや、むしろ我々自身が崩壊を見届ける覚悟を強いられた、といった方が正確かもしれません。

ある特定の人物(家族)にクローズアップしていないと言える「工場」「街」とは異なり、第3部「鉄路(Rails)」で王兵は、1つの親子に限りなく寄り添う形で撮影を進めていきます。

「鉄路」ではまず、1934年に日本によって敷設された北線、南線、中央線から成る三本の鉄道で働く労働者たちの働く様や、「工場」の時と同じように、休憩室で雑談したり食事をしたりする様が画面に登場します。やはり王兵は、彼らの傍に居ながらもその存在を消し、彼らの適当な働きぶりを、暇さえあれば休憩室でトランプに興じるある種のだらしなさをただ撮っています。

そんな彼らの中に、ある1人の、初老に近い男がいます。彼の名は“老社”。嘗て鉄道内の警察で働いていたこともあり、その縁で、本来なら居住を禁止されている線路沿いの区域に掘っ立て小屋を立てて生活しています。そして王兵は老社を追って、この小屋に入っていくのです。

まともな明かりも無く、あまりにも粗末なベッドと台所しかないようなこの小屋にいるのは、老社の他に彼の息子が1人と犬が一匹。この息子には弟がいるが、彼は学校の寮に暮らしているため、ここにはいない。そして老社の妻はといえば、家を出て失踪してしまっている。

王兵が息子にカメラを向けると、彼はそのレンズに向かって、いかなる表情も見せない。それは無関心からくるものというよりも、予め感情を奪われてしまったかのような表情の零地帯とでも言うべきものです。王兵は、彼を正面から捉え続けますが、やはり彼はただ闇雲にタバコの煙を燻らせながら、その場に王兵などいないかのようにベッドに寝転がっているのです。この動きの無さ、表情の無さは、被写体としていかがなものなのか、王兵は彼にどのような視線を投げかけているのか、などという疑問が涌いてくるほどでした。

さて、父親は石炭を盗んだりくず鉄を売買したりして何とか生きていくだけで精一杯、その息子は何をするでもなくただひたすら生を消費しているだけというこの粗末な家に、ある日、小さな事件が起きます。老社が警察に拘留されてしまうのです。老社が不在にもかかわらず、いつものように彼の家を訪ねる王兵。そしてカメラは再度、無表情で言葉を発することの無い息子へと向けられます。

すると、これまでカメラに対し、いや王兵に対してすら何ら積極的な態度を見せてこなかった息子が、部屋の置くから1枚の古びたビニール袋を持ってきて、その中から、彼が子供の時に父と撮った写真や、彼を置いて姿を消した母親の写真を出し、カメラ=王兵に見せ始めるのです。過酷な現実を正面から受け止めるにはまだ若すぎるこの青年にとって、大事そうにしまってあったこのビニール袋は、恐らく秘密の宝箱のようなものなのだろう。体はすでに大人でも、彼の心はまだ少年のように繊細だったのです。

そして彼は、自らそれらの写真を眺めつつ、不意に涙を流す。彼がその時、まだ母親がいた頃の、家族の暖かさに包まれていた頃を思い出していたのかどうかはわかりません。しかし、一切の言葉もなく、ただ大粒の涙をボロボロと落とす彼と王兵の距離は、最初にこの家を訪れた時とはまるで異なるものだったと思います。王兵の姿勢は終始一貫していますが、まさかこのような鮮烈な叙情性が画面を支配するとは思ってもみなかった私は、その画面にただひたすら感動に震えました。予測出来ない瞬間を捉えることの奇跡。王兵と鉄西区の1年半に及ぶ一見透明な関係性は、しかし、より確実で豊かなものとして画面に現れたのです。

鉄西区で働き、住まう人々の傍で過ごした1年半という月日をかけて撮られた、300時間にも及ぶ素材を通して、では王兵はどのような思いを抱いたのでしょうか。恐らく、ある結論が出ることなどなかったのではないかと思います。

例えば、一つの街が死につつある様を撮り続けることで、強大な権力に対する政治的な告発という姿勢をとることも出来たはずです。しかし王兵は決してそのような映画を作りませんでした。このような映画を撮る場合にはまず(政治的)主張ありきで、それを映像によってさらに強固なものにしていく、という方法論を、彼は最初から否定しているかのようです。事実、とあるインタビューで彼ははっきりと答えています。「政治には興味がない」と。しかし、にもかかわらず『鉄西区』と政治とは、深く関係していると言わざるを得ません。現代の中国で都市を描く場合、あるいは人を描く場合でも同じことでしょうが、それらと政治とは切り離して考えられないからです。監督の意図にかかわらず、政治というものは有形無形で画面に表出してくるでしょう。問題は、王兵の姿勢であり、本作を観る我々の姿勢でもあるのではないでしょうか。政治的な視点からだけで本作を解釈するのではなく、あくまで多義的に画面を捉えること。そして画面に映る人を、風景を、まるで自分がそこに居るかのように感じ取り、そこにあるかもしれない“真実”を求めること。それは恐らく、“開かれた映画”である『鉄西区』を生きるということに等しいのだと思います。

生きるということに定められた答えなどないように、『鉄西区』もまた、ある一つの答えを提示する映画ではありません。1年半の撮影期間中、王兵は「少しでも“真実”に近づこうとし、あるいは“真実”とは何であるのかを確かめようとしていた」と言います。この真摯な姿勢が、本作をより開かれた映画にしているのでしょう。ひたすら傍観者に徹することである街が死んでいく様を見届け、自分を含む人間という存在の無力さ、あるいは逆に、人間が秘めている思いがけない強さを同時に画面に定着させること。本作を、ドキュメンタリー映画の一つの到達点だと私が評価するのも、そこに起因しているのです。

それでも私に“真実”が見えたのかどうか……いや、そのように思考することをごく自然に受け入れさせることが、『鉄西区』という稀有な映画の存在意義なのでしょう。

2006年11月13日

『軽蔑』のジャック・パランス氏が亡くなる

新聞の訃報欄を見る習慣がないので、こういったニュースは大体どこかのブログとか、たまたま見つけたニュースでふと発見して、その時にはすでに死後2〜3日経っていたなどということが珍しくないのですが、今回もまたそんな感じでこの訃報を発見してしまいました。

さて、この訃報を掲載していそうなサイトを片っ端から見ていっても、そこ挙げられているタイトルが『シェーン』や『シティ・スリッカーズ』ばかりだったので、ここではあえて“『軽蔑』の”としておきたいと思います。

実際、私がジャック・パランス氏を知ったのは『軽蔑』からで、個人的には何の思いいれもない『シェーン』や『シティスリッカーズ』を引き合いに出すより、ある一時期完全に狂い、遠くカプリ島にあるマラパルテ邸にまで乗り込んで行く程に感動した『軽蔑』を置いて、この記事を書くことは出来ません。

私にとってのジャック・パランスは、小さな格言集を常に持ち歩きながら、赤いアルファロメオに乗って秘書をいじめたりしつつ、フリッツ・ラングの目の前でフィルム缶を円盤投げのように放り投げ、したたかにブリジット・バルドーを寝とりはしたものの、交通事故で呆気なく死んでいく、あの傲慢なアメリカのプロデューサーなのです。

合掌。

2006年11月10日

やっぱり最後は映画の話になってしまう芸の無さ

『鉄西区』の文章がなかなか書きあがらず(別にそれほどの長文ではないのですが)、やっぱり鑑賞後時間を置いてしまうとシーン自体はもとより、あるシーンを観た時に芽生えたもろもろの感情を記憶から呼び起こすまで、結構な時間を割かざるを得ないな、と毎度同じようなことを思うのでした。

さて、今日は映画以外のことで、最近目にしたり耳にしたり、あるいは体験したりしたことに関して。

別に、何とか無理にでも更新しなければ、という気持ちの表れではありません。

■「エアセックス」という、酒も入らずには到底出来そうもないパフォーマンスについて

先月、都内にて「第2回エアセックス世界選手権」というものが開催されたようです。

私は恐らく多分に漏れず、「第1回」の存在すら知らなかったので、このニュースを読んだ時は思わず我が目を疑ってしまいました。

メディアを中心に結構な盛り上がりを見せていたらしい「エアギター」ですら間近で観た事が無いし、日常的に「エア」ならぬ実在するギターを弾いている私にとって、たとえば電車の中で音楽を聞きながら右手が(時には両手で)「エアギター」していることなど日常茶飯事なので(あそこまで大げさな身振りではもちろんありません)、あの恐らくギターを弾けないであろう人が演じる過剰に見世物的なプレイ(といっても振りだけですが)には、あまり興味を惹かれなかったのです。

しかし、今回新たにその存在を発見した「エアセックス」というものは、そのままズバリの猥雑なネーミングも悪くないし、それを想像した時に“いかにもありそうな”プレイばかりが頭に思い浮かんでしまうという妙な現実感があるしで、さらにこの下品なパフォーマンスが、他でもない日本で生まれたものだというあたりがなかなか誇らしいし、その創始者がやはりというべきか、あの杉作J太郎氏だったという事実にも深く肯けて感動的ですらあります。冗談なのか本気なのか、俄かには解りませんが、先日開催された「第2回エアセックス世界選手権」にはイギリスのBBCや、アメリカのテレヴィ局も取材に来たのだそう。

まさに世界に羽ばたこうとしているこの「エアセックス」ですが、恐らく男性であれば一度や二度やったことがあるのではないか、と思われます。無論、それは予めある種のコンテクストが共有された、極限られた空間でのみ通用するものだったとは思うのですが。私の場合、確か中学生の頃にあるAVを観て、それを友人に紹介する時に演じてみせたのが最初だったように記憶していますが、恐らくその時のパフォーマンスは相当稚拙だったでしょう。やはり磨きがかかってくるのは実体験を伴った後ということになりましょうか、大体友人と飲んで酔ってくると、下品さを通り越してほとんど過酷な現実感を伴いつつその光景が容易に想像できてしまうような、極度に猥褻な猥談に興じるということが多かったこともあり、その時は皆、ああでもないこうでもない、いやそれは違うこうだ、バカそんなんじゃ只の変態だろうと、各々のパフォーマンスを伴った議論が喧々諤々と行われていたという、まぁ思い出すにつけバカ丸出しですが、今だってそう大きくは変わっていないだろう、などとも思われてしまうのが情けない。

ところでこの「エアセックス」は、未だ実際のセックスを体験したことのない方が高度なテクニックを持っていたっておかしくはないわけで、その辺は「エアギター」同様、あくまで見世物に徹しているようですが、どちらをより見たいかと聞かれれば、今は間違いなく「エアセックスだ!」と断言するでしょう。

なお、次回は11月末開催予定。

■中原昌也氏が「第28回 野間文芸新人賞」を受賞するという時代

ただひたすらに陰惨で心無く、だけれどもかなり高度な笑いや言い回しも含まれているのでところどころで驚きを禁じえないために、結局は新刊が出ると読まざるを得ないと言う意味で好きな作家だと認識している中原昌也氏。膨大な知識と経験に裏打ちされた彼の映画評は今さら言うまでも無く面白いし、そしてためにもなりますが、彼が書いた小説はと言えば、作品を重ねるごとに、彼という人間の刻印が濃厚になっていくかのような気がします。

文筆そのものを嫌う彼が書いた文章が、決してまぐれ当たりではなくこのような大きな賞を獲ってしまうという時代、それが現代の日本なのでしょう。無論、私はその点に関してのみ、今の時代は素晴らしいと思います。いくら審査員の1人に彼の友人が含まれていたところで、その思いは変わりません。

文学賞に限らず、あらゆる賞の審査が客観的であるべきだとは思わないし、ましてや作品の自体の価値も、賞が決めるわけではないのですから。

■これを読まなきゃ始まらない、というレヴェルの映画本について

最近読んだ本の中で群を抜いて面白かったのは、やはり「シネマトグラフ覚書」でしょうか。

購入した本はまず通勤時に読んで、会社の喫煙所でタバコを吸うたびに少しずつ読んで、さらに寝る前にベッドで読む、というのが私のパターンですが、この本に関しては、何故だか、一番落ち着いて読めるベッドの中だけで毎日数ページずつ、意識してゆっくりと読み進めました。本書は、映画を撮る監督という立場から書かれたものに違いありませんが、映画を観ることにも大いに役立つ、数ページ読んだ上でそのように直感し、その一言一言に込められたロベール・ブレッソンの思い(決意)を何とか具体的に(現実的に)映画を観ることに役立てよう、そんな風に思っていたので。

眠りにつこうとする私の脳を、その都度覚醒させていくこの本のおかげで、私は数日間、熟睡が困難になったほどです。しかしなんという本でしょう。そんな危険な本ですが、今後も繰り返し読むことになりそうです。

さて、日々ネットを徘徊していると、行きつけの書店に通うだけでは入手できないような思わぬ情報を入手することもしばしばですが、つい先日目にしたあるニュースには心底驚かされ、もう長いこと予告だけされていたのに一向に発売する気配が見られなかったその本だけは、どんなに高かろうと入手しなければと決意したのですが、発売以降、外国語でしか読むことの出来なかったジル・ドゥルーズの「シネマ2」もまた、映画を観ることに多くの示唆と刺激を与えてくれることだろうと、まだ手元に届く前から興奮を隠せません。

すでにamazonで発売されているようですが、私としては、是非書店で手にとって購入したい欲望に駆られています。491ページありますからそれなりに重い本であろうことは想像できますが、であるがゆえに、どこか大きな書店の映画コーナーでその感触を味わってから購入したいと思います。

阪急ブックファースト渋谷店にあるといいなぁ。

さて今週末は、Yahoo!動画のおかげでロハで観られる『硫黄島の砂』を鑑賞し、2度目の『父親たちの星条旗』に臨むとしましょう。来週からFILMEX一辺倒になりそうなので、新作も2本くらいカバーしておきたいと思っています。

2006年11月06日

FILMEXは5本に確定

まずはFILMEXのチケットの話。

文化の日に発売ということは前々からチェックしていたはずなのに、当日の朝、早起きしたにもかかわらずチケット発売のことを全く忘れていて、普通にジムに行ってしまい、ジムに到着するかしないかという時になってやっと「あ!!!!!!」と気づいた頃にはもう発売から30分ほど経過していました。

しかし幸運なことに、私が通っているジムには1Fにネットカフェがありまして、すぐさまそこに駆け込んでチケットぴあを覗いてみると、すでに黒沢清やジョニー・トーは売り切れており、思わずうなだれこんでしまったのですが、それでも何とか残りのチケットを購入。結局自分で買ったのは3枚のみですが、何故か台湾に行っていたはずの映画の友・chocolateさんがクロージングのチケットを取っておいてくれたという連絡が入り、最終的には4本を鑑賞することになりそうです。chocolateさん、ありがとうございます。

さて、連休だった先週末ですが、劇場では2本、ヴィデオで3本の映画を。

TSUTAYA半額を利用して借りたのは『めまい』、『悪魔のいけにえ』、『セイリブ』という、誰かさんがセレクトしたようなラインナップでした。もちろん、いずれも傑作に違いなく、特に以前より指摘されていた『LOFT』と『めまい』の近親性にやっと気づくことが出来たのは収穫でした。

劇場では一週遅れで『父親たちの星条旗』と、BOW週間で見逃した『ゲームの規則』を。

その描写だけに留まらず、そこに流れている思想というか、目には見えない何かまでも、どんどん残酷になってきている気がする昨今のイーストウッドに、何だか薄ら寒い感覚すら覚えた次第です。面白いとは決して言えない、凄いものを観てしまったような気も。近く再見予定です。

やっと劇場で観ることの出来た『ゲームの規則』にはただただ感動し、わざわざ早朝に吉祥寺くんだりまで足を運んで良かったな、と。ジャン・ルノアール自身を初めて画面で観る事ができたことも、また貴重な体験として記憶されるでしょう。映画が終る、ということを改めて意識させるあのラストシーンには思わず溜息が漏れました。

今、渋谷で観るべき映画だけでも8本はあるので、今週末はもう少しペースをあげて鑑賞したいと思います。まずは3本のアメリカ映画あたりから。

追記(11/7):

4本のつもりでしたが、もう1本重要と思われる作品を忘れていました。

何とかチケットを確保出来たので、計5本の鑑賞予定です。

2006年11月02日

必見備忘録 2006.11月編

TIFFが終りました。いろいろ読んだり聞いたりすると、中には傑作もあったようでちょっと悔しいですが、まぁそういう作品については一般公開の時を待つしかなさそうです。

まぁそれでも、先日は私も1本の傑作に出会うことが出来ました。詳しくは別の機会に譲りますが、イエジー・スコリモフスキの『早春』という映画を観る機会に恵まれまして。限られた人数でああいった映画を観るというのもまたいいものです。上映会主催の方に感謝。

さて、明日からはFILMEXのチケットが発売されますので、そちらには積極的に参加していきたいな、と。今のところ、6,7作品は観る予定です。

『百年恋歌』(上映中)

(シネスイッチ銀座 10:40/13:30/16:20/19:10〜21:40)

劇場に難有ですが、絶対に行きます。

『父親たちの星条旗』(上映中)

(渋谷ピカデリー 10:30/13:25/16:20/19:15〜21:50)

今のところ、いい声しか聞こえてきません。とりあえず明日行くつもり。

『16ブロック』(上映中)

(渋谷東急 10:00/12:15/14:30/16:45/19:00〜20:50)

久々のリチャード・ドナー。こちらもかなりいい感じの出来栄えのようで。

『ナチョ・リブレ 覆面の神様』(11/3〜)

(シネセゾン渋谷 10:00/12:15/14:30/16:45/19:00〜20:55)

予告編を観る限り、なかなか期待させます。結構ワイヤーも使っているみたいです。

『エコール』(11/4〜)

(シネマライズ 11:05/13:45/16:25/19:05〜21:25)

その存在をほとんど忘れていたルシール・アザリロヴィック。今回ギャスパー・ノエは絡んでないのか…。

『明日へのチケット』(上映中)

(シネ・アミューズ イースト/ウエスト 11:55/14:00/16:30/19:00〜20:50)

結構泣かせてくれるんじゃないかと期待していますが、果たして…?

『ホステル』(上映中)

(シアターN渋谷 10:45/12:45/14:50/16:55/19:00/21:05〜22:58)

とにもかくにも、シアターN渋谷による“「ホステル」嘔吐(オート)バック・キャンペーン”というセンスに脱帽。適用された人を見てみたいです。

『チャーミング・ガール』(上映中)

(シアター・イメージフォーラム 12:15/14:30〜16:28)

先日ここに行った時、宮台さんがコレを観に来ていました。

『サラバンド』(上映中)

(ユーロスペース 11:00/13:30/16:00/18:30〜20:40)

ちゃんと予習してからいくつもりです。

『映画監督って何だ!』(11/4〜)

(ユーロスペース 9:00/21:00〜22:30)

何なんでしょう? 答えは出るのでしょうか。

「BOW映画祭アンコール上映」

(11/4〜 吉祥寺バウスシアター)

かなりヴェンダース寄り。最悪でも『ゲームの規則』だけは。

「鈴木清順 48本勝負」

(上映中 シネマヴェーラ渋谷)

「没後50年

溝口健二再発見」

(上映中 フィルムセンター大ホール)

ことごとく見逃してきたので、この辺でそれに終止符を打っておかないといけません。

「TOKYO FILMEX」

(11/17〜 朝日ホール、他)

オープニングもクロージングもコンペも特集上映も全て魅力的。朝日ホールでなければなお良し。

「映画における表現の自由を考える夕べ」

(11/25 22:40〜 新宿ミラノ1)

東京シネフェス2006のオールナイト。リンクレイター・ファレリー兄弟、篠崎誠という素晴らしいラインナップ。ただし、この日はFILMEXで2本観る予定なので、体力的にどうか…? 行く可能性50% チケットはまだあるようです。

例によって穴だらけだと思います。

追加情報等ありましたら、お気軽にコメントください。

![painted by [M]](http://www.cinemabourg.com/img/M.gif) author : [M]

author : [M]